2025年8月5日、ComfyUI紫本公式勉強会第2期「AICU Lab+ 2025.07 キャラクター制作 Day2」が開催されました

🎥 動画ライブラリ公開!

今回の勉強会より、AICU Lab+プラン購読者に向けて「動画ライブラリ」が登場しました。

過去の講座や実演パートを、何度でも視聴可能なアーカイブとしてご利用いただけます。

📺 動画ライブラリはこちら

https://aicu.jp/video

💡 Day2の見どころ

Day2では、前回のキャラクター設計を踏まえ、「作ったキャラクターを動かす」ためのワークフローに挑戦しました。

特に以下の内容が参加者の間で大きな反響を呼びました。

-

ComfyUIによるキャラクター画像のブラッシュアップ

-

LoRAやControlNetを活用したポーズ・表情のバリエーション生成

-

キャラクターストーリーを踏まえた衣装アレンジ実践

-

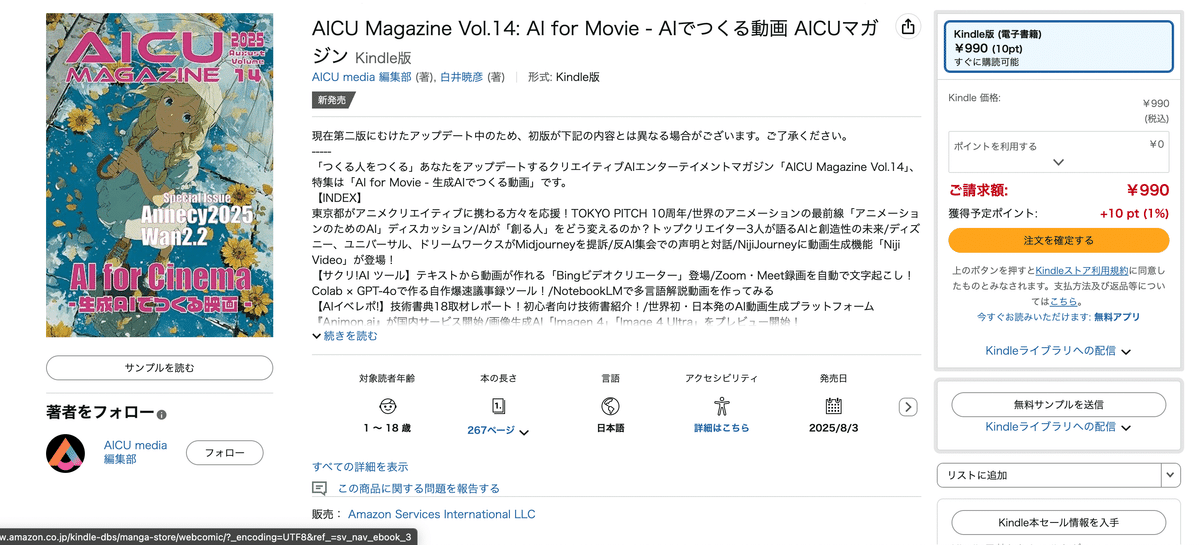

AICUマガジンや#AICUFes25sでの作品発表に向けた仕上げ工程

🗓 次回は #AICUFes25s 直前スペシャル!

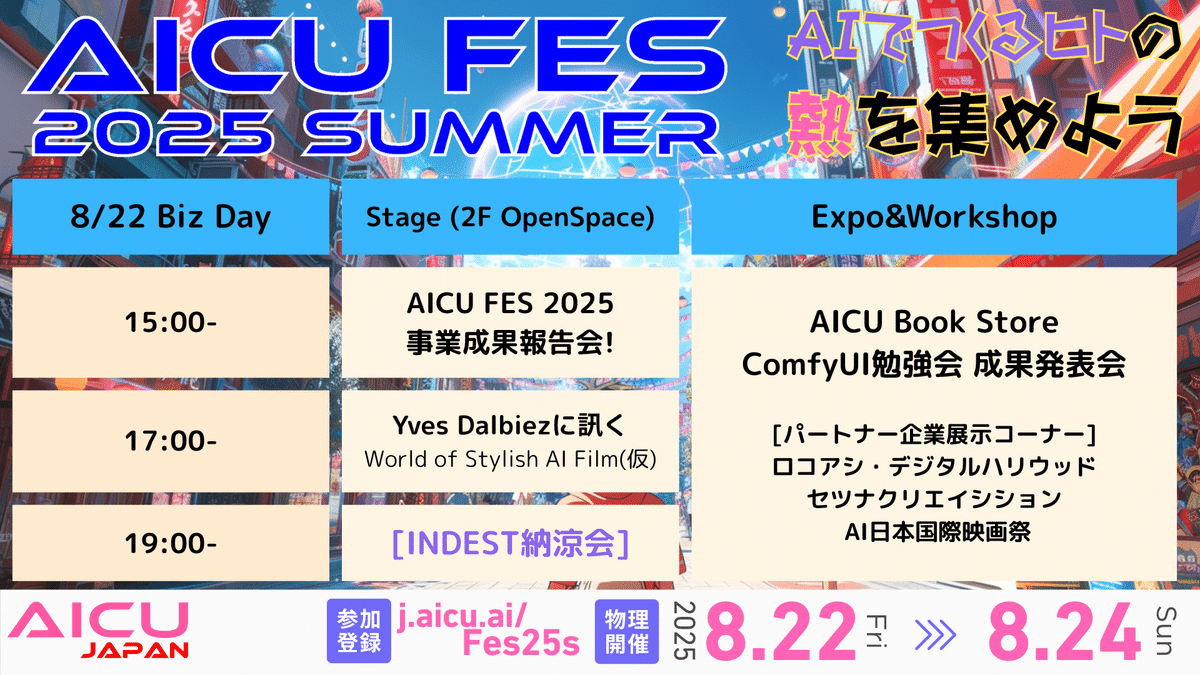

いよいよ8月22日〜24日に開催される 「AICU Festival 2025」 の詳細情報も発表されました。

キャラクター制作講座で作った作品は、会場展示やオンライン発表の場でも披露可能です。

-

8/22(金)Biz Day – ビジネス向け展示・発表

-

8/23(土)Art Day – ギャラリー展示、AIクリエイターピッチ

-

8/24(日)Act Day – AIアートバトル、ゲーム開発ショーケース

詳しくはこちら → AICU Festival 2025公式ページ

まとめ

AICU Lab+は、学びと作品発表をつなぐ場として進化を続けています。

今回からスタートした動画ライブラリで復習しつつ、#AICUFes25sに向けた準備を加速させましょう!

#ComfyUI紫本 #共有ComfyUI

— ぶぶ@AIイラスト (@BuBu_AIIlust) August 5, 2025

Day2もありがとうございました!

作品に対する講評や質問にも答えて頂き、

勉強になりました✍

■内容ざっくりまとめ

①LoRAとControlNetの復習

紫本Chapter7を見ながら共有ComfyUIにて復習。

②WAN2.1の活用

キャプチャと再生成をして再現性高く動画を生成。… https://t.co/eQGzPzkpU6

AICU Lab+ 2025.07 キャラクター制作 Day2(オープニング)

今日は「ComfyUIマスターガイド公式ワークショップ第2期 Day2」を始めます。よろしくお願いします。チャット欄もぜひ盛り上げてください。

まずは、AICU FES 2025 Summer のお知らせです。テーマは「AIでつくる人の熱を集めよう」。8月に4日間かけて開催します。

8月12日には、まずオンラインイベントを行います。構成はすでに公開しており、オープニングは午前11時から。お盆の時期ですが、夜9時までの10時間連続配信というプログラムです。好きな時間にぜひ見に来てください。昨日、ティザー動画も公開しました。

さて、今いる場所について紹介します。ここは小規模でバーチャルプロダクションスタジオをやりたいと思い作った空間です。メタバース感のある「AICU商店街」の一角で、外から見ると横浜の下町風の街並み。その中に突然オシャレなカフェバーがあり、実はその奥がスタジオになっています。異世界感のある設計で、カフェの向こう側に別世界が広がる、そんな作りです。

一箇所で色々な撮影ができるように、マルチロケーション設計を意識しています。例えば「80年代のロサンゼルス風」のセットも作りたかったんです。『バック・トゥ・ザ・フューチャー』が大好きで、その世界観を再現したかった。

カメラVFXが実用レベルに到達するのには20年ほどかかりました。NHK放送技術研究所時代からプロジェクターなどを使って試みてきましたが、ようやくこうした背景表示ができる時代になったのです。ピッチ1.58mmのLEDパネルを使い、カメラの力で被写界深度を調整して美しくぼかしています。狭い空間だからこそ、ピッチを細かく設計することが重要です。カメラ設計や機械設計をしっかりやってくれるところと組むと良いですね。

写真と映像制作の経験から

しらいはかせ:私自身、写真大学に入ったものの、意外にも大学では写真を体系的に学べませんでした。そこで写真部に所属し、コンセプトや撮影の精神的な部分を学びました。ただ、活動は公式野球のように型にはまった「公式写真部」スタイルで、もっと商業作品的な現場を経験したくなり、タレント事務所にも入りました。

当時は現場に行かないと情報が得られない時代。一番最初に学んだことは、スタジオでケーブルを踏んではいけないということでした。機材をまたぐのもご法度。昭和の現場では、そんな基本で始まるのです。

AI生成画像の色味と文化の違い

最近、ChatGPTなどで画像生成をすると、最新のはずの作品なのにセピアがかったレトロな色合いが出てくることがあります。なぜか? これは二つ理由があります。

一つ目は、欧米の人たちが青い目で見ている色の世界と、私たち日本人が見ている色の世界が違うこと。例えば「ジブリ風」と言っても、私たちが思うジブリと、彼らが思うジブリは違います。日本のジブリ作品はヨーロッパ的なテイストも研究していますが、南米や他の地域の人たちにとっては、自分たちも描いてほしい顔や色彩がたくさんある。それがAI生成で可視化されるようになったのが今年3月末ごろのことです。

著作権とAI生成の微妙な関係

アメリカでは、著作権を緩くして機械学習を自由に行おうという動きもありますが、映画産業にとっては著作権がなくなるのは大打撃。MidjourneyやSnowなども訴訟が進み、ライセンスをきちんと取れるようにしようという方向になっています。

和田さん:私自身、ChatGPTが生み出す「○○風」の部分に著作権が発生しないのかが気になっていました。

しらいはかせ:色空間を分析してみると、生成画像はRGBなのに、意図的に色空間を回転させてセピア調にしていることがわかります。Photoshopで直そうとしても難しい変換です。さらに塗りの部分にも暗号のようなランダム性が混ぜ込まれており、実際に暗号が仕込まれているケースもありました。これらを複合しようとすると、ChatGPTが嬉々として協力してくれます。

AICU FESのスポンサー募集・フェス構想

AICU FESは、最先端の話題で盛り上がりながら、裏話や普段文字では伝えきれない熱量のあるテーマを共有できる場にしていきます。

スポンサーとして参加いただける企業の方は、1時間まるごと広告宣伝をしていただいて構いません。私と和田さんも一緒に、ComfyUIのテクニックを紹介したり、映画・音声・動画制作の話をしたりと、幅広い形で協力できます。

いわゆる「フェス」の形で、夏フェス・秋フェス・冬フェスと定期的に開催していきたいと考えています。ここがその会場になり、リアルとオンラインをつなぐ交流のハブになります。

8月12日のオンライン配信は、ぜひ見てもらって「これは可能性を感じる」と思っていただけたら嬉しいです。8月22日から24日はJR田町駅前の東京科学大学「INDEST」でオフラインイベントを行います。

-

8/22(金)Biz Day:基調講演と企業展示

-

8/23(土)Art Day:ギャラリーイベント

-

8/24(日)Act Day:ゲームとAIアートバトルのライブデー

特にAIアートバトルは盛り上がります。私と漫画家の殻尾さんも参加予定で、世界大会に向けた準備も進めています。ビジネスデーとギャラリーデーにはネットワーキングや交流会も予定しています。ぜひチケットを予約して、オンラインもオフラインも楽しんでください。

コンテスト講評(夏の終わりに笑顔で見つめて)

今回のテーマは「夏の終わりに笑顔で見つめて」。締め切りは8月12日、残り1週間です。今日は提出作品の講評会を行います。

評価の基本姿勢

審査は「どうすれば作品が良くなるか」という視点で行っています。作家の人格や背景には触れず、作品そのものをどう高めるかを考えています。良い作品は、見ている間に自然と作家の人となりが感じられるものです。

一方、キャラクター作品の場合は作者の気配を消すのも大事なスキルです。

光と構図の工夫

ある作品では、夕日を背景に人物を撮影するという非常に難しいシーンをAIで再現していました。太陽の位置によっては「日の丸構図」(中央に主題を置く構図)になりやすいのですが、背景を広く残す工夫でこれを回避しており、意図的であれば大変良いテクニックです。髪の毛や輪郭の処理も難しいですが、うまくまとまっていました。

別の作品では、鬼ヤンマを描きつつ、背景のソフトフォーカスと構図で被写体を引き立てており、日の丸構図を避けつつテーマをしっかり表現していました。

色彩とトーン

ミレさんの作品は、アールデコ風の窓やレイアウト、色のトーンが揃っていて美しい。ただ、「笑顔で見つめて」というテーマのストーリー構築は難しそうです。

夏の初めの日焼け肌を描いた作品では、背景をあえて飛ばしつつ光の強さを表現しており、不要な要素を省くテクニックが光っていました。

動画作品の挑戦

動画部門では、笑顔を自然に見せることが課題です。1フレームで笑顔を作るか、2フレーム以上で動きを見せるかで印象が変わります。ある作品では、手前にボケを置くことで奥行きを演出しており、映像的な意識が感じられました。

ストーリー性と感情表現

GreenDaysさんの作品は、男女のすれ違いを1枚で描く難しいテーマに挑戦していました。喜怒哀楽のうち「哀」や「鬱」の感情を丁寧に描くことは、作品の深みを増します。青春におけるすれ違いのシーンは評価に値します。

また、「影は語る」という言葉通り、太陽を背にした人物の影が情緒を生む作品もありました。影の扱いは空間演出において非常に重要です。

テーマ解釈の幅

中にはテーマから外れる作品もありましたが、全体として構図力や光の使い方、色彩表現などに工夫が見られました。歌詞のどの部分を絵に反映するかを意識すると、より説得力のある作品になります。

技術講習(LoRA・ControlNet復習)

今回の技術パートでは、キャラクター制作に欠かせない LoRA と ControlNet を改めて復習しました。

目的は、Day1で作ったキャラクターをさらに自在に動かし、ポーズや表情のバリエーションを増やすことです。

LoRA(Low-Rank Adaptation)の基礎

LoRAは、ベースモデルに対して非常に小さい追加学習ファイルを読み込むことで、特定のスタイルやキャラクターの特徴を適用できる仕組みです。

-

ファイルサイズは数十〜数百MBと軽量

-

ベースモデルに合わせたLoRAを使う必要がある(例:SDXLはSDXL、SDXL系の互換性は比較的あるが、Flux用LoRAはSDXLやSD1.5では使えない)

-

Hugging FaceやCivitaiなどで配布されているが、ライセンス条件を必ず確認すること

重要ポイント

商用利用が禁止されているLoRA(「No Selling Generated Content」「No Generation Service」など表記あり)は、AICUの共有ComfyUI環境には置けません。個人利用ならOKでも、サービスに組み込むのはNGです。

モデル入手のコツ

-

Civitaiで「Character」「Style」「Pose」「Expression」などのカテゴリ検索を活用

-

十条蛍氏の「Hotaru's Collection」シリーズはSDXLベースで高品質かつライセンス的にも安心

-

服やポーズなど部分的に適用できるLoRAも有効(例:学生服、特定の口の形など)

ControlNetの活用

ControlNetは、ベース画像の構造やポーズ、線画などを元に生成を制御する技術です。今回紹介したのは以下の例です。

-

Depth(奥行き情報)を使って同じレイアウトで描き換える

-

Scribble(落書き)で構図を指定して生成

-

OpenPoseで人物ポーズを指定

-

Two-Pass ControlNetで2段階制御を行い、より高精度な反映を実現

実践Tips

-

ControlNetの「Strength」値で元画像の影響度を調整(例:40%で程よく残す)

-

元画像は著作権的に安全なものを使用(自作、商用利用OKな素材など)

-

ベースモデルの解像度と一致させると色ズレや形崩れを防げる

Flux Kontext

-

最近、現場でもよく使われる。

-

AICUの共有ComfyUIにも導入済み

-

コンテキスト学習を使うことで高い再現性が得られる

-

ロードモデル→Flux w/ Kontext→DualCLIPLoaderという構成

-

「オートリフレッシュ」を有効にして使う

-

ドキュメントはあるが、わからない場合はリクエストいただければ解説可能

Krea

-

フォトリアリスティック系のモデル

-

Fluxとの組み合わせ(Flux + Krea)は商品撮影や人物写真に極めて有効

-

「おそらく現状で最も美しいモデル」との評

-

ライティングや光の飛ばし方が秀逸

-

イラスト中心の層はまだ使い慣れていないが、実写系には強く推奨

-

将来はイラスト・スタイライズとの境界もなくなっていく見込み

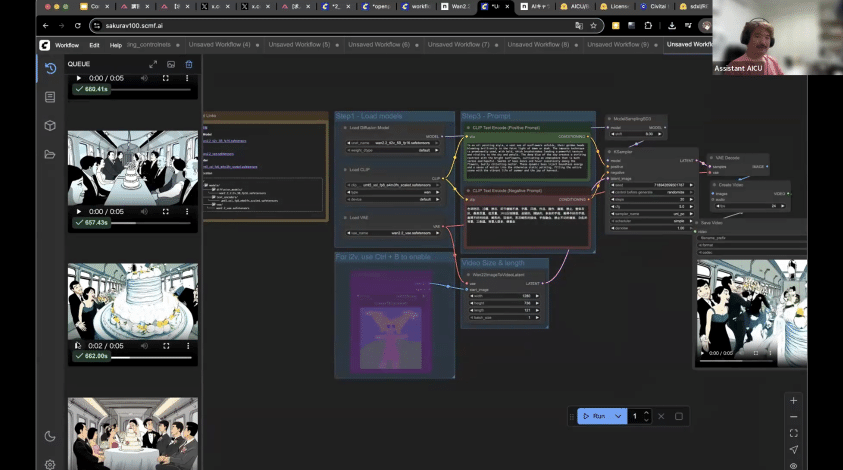

動画生成と編集テクニック

今回の実習では、最新の動画生成モデルと無料編集ツールを組み合わせたワークフローを解説しました。

WANやFluxコンテキストを用いた動画生成

-

WAN 1.2系モデル(TI2V-5Billionなど)を利用し、画像から短い動画(5秒)を生成

-

動画生成時はカメラ演出をプロンプトに直接書き込むのが効果的

例:「右手の人物が少し目線を外す」「カメラがパンしてズームアウトする」など

-

WANは中国語のプロンプト理解度が高いため、英語でも日本語でも、プロンプトを中国語(簡体字)に翻訳して入力すると再現性が向上する

高再現性のためのテクニック

-

1つの動画の最終フレーム(もしくは繋ぎたいフレーム)でi2vする

-

出力FPSは24fpsが推奨

-

長尺を狙う場合は「12フレーム生成→間を補完」で安定させる

-

120フレームを超えると動作不安定になりやすいので注意

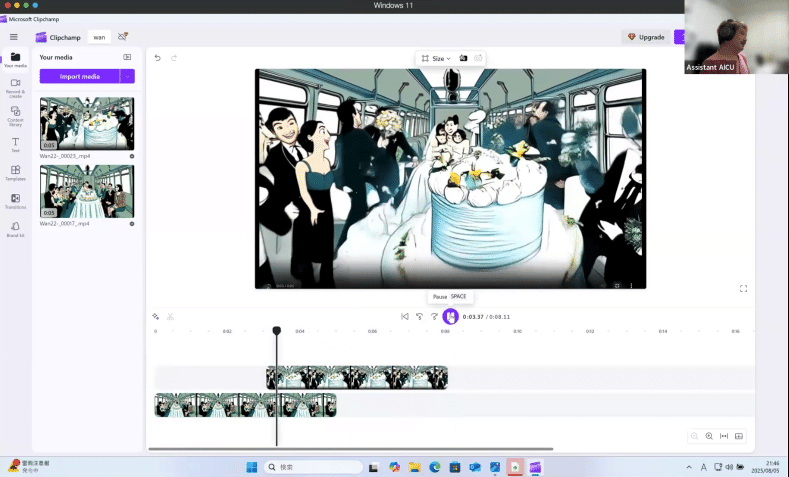

Microsoft Clipchampでの編集

生成した短い動画をつなぐ際は、無料で使える Microsoft Clipchamp が便利です。手順は以下の通り:

-

Clipchampに動画を読み込む

-

タイムラインに並べ、不要部分をトリミング

-

動画と動画の間にトランジションを入れる

-

必要に応じてBGMやテキストを追加

-

エクスポートして完成

Clipchampはシンプルながら、簡易な編集が可能です。VLCは速度調整なども可能です。これにより、WANで作った5秒動画を組み合わせて、長尺の映像作品に仕上げられます。

実用例

-

ミュージックビデオの1シーンごとに短い動画を生成し、編集で繋げる

-

プロモーション動画やSNS用縦動画の量産

-

ストーリーボード的に複数カットを試作し、気に入ったものを本制作に採用

スタイライズ事例とアニメーションの未来

今回は、AI技術を用いた「スタイライズ」の最新事例と、それがアニメーション制作に与える影響について紹介しました。

アヌシー国際アニメーション映画祭での事例

フランスのアヌシーで展示された作品では、ロトスコーピングを活用し、実写映像の上からスタイライズを行っていました。3Dモデルも組み合わせ、背景や動きを高い精度で再現しています。

ロトスコーピングは、人物の表情やジェスチャーを保持したまま、著作権や肖像権を回避して作品化できる利点があります。これにより、俳優の仕事を奪うのではなく、むしろ新しい仕事の形が生まれています。

https://note.com/o_ob/n/n3c18ad735db5VTuber・地方PRへの応用

実際の場所や人物、商品は映像制作において非常に価値があります。AIによるスタイライズは、地方都市の観光映像やグルメ紹介、VTuber動画などにも活用可能です。

Blenderと生成AIの融合

最近では、Blenderで制作したレイアウトやモーションに、生成AIで塗りを行うケースが増えています。

例えば、塗り部分をAIが担当することで、短期間でハイクオリティなアニメーションを量産可能です。既存のセルアニメや3Dアニメのパイプラインにも組み込めます。

ロトスコープの新しい使い方

海外の事例では、1枚1枚手描きしていたシーンを、AIロトスコーピングで再現。これにより、アニメーションのルックは保持しつつ、作業時間を大幅に短縮できる時代がやってきます。

制作側が「使いやすい絵」を大量に生成できる時代が到来しつつあります。

https://note.com/o_ob/n/n3f58f1ca4940

https://corp.aicu.ai/ja/creative-ai-report-20241208

ミュージックビデオ部門制作実演

今回のコンテストには、ミュージックビデオ部門 と 静止画部門 の2つがあります。

ミュージックビデオ部門では、指定の楽曲と歌詞を自由に使って作品を作ることが可能です。音源には歌入りとインストゥルメンタル(歌なし)があり、後者を使っても構いません。短くアレンジすることもOKです。

https://corp.aicu.ai/ja/mvcontest-20250721

縦動画か横動画か

雑誌やギャラリー展示を意識する場合は16:9横動画が向きますが、今回は縦で挑戦するのもおすすめです。YouTubeやSNSでの再生を考えると、9:16のショート縦動画も効果的です。

悩んだら16:9で作ってみてください。これは多くのメディアで表示してもらえますが、画像生成的には結構勿体無い、難しいサイズなんです。

制作手順(実演)

(1)歌詞を読み込み、映像化する場面を決める

例:「日差しに目を細める」「坂道を登る」「汗まみれ」など

(2)必要なシーンのカット割りを考える

1曲を通して作らなくても、一部のパートだけでもOK

(3)不足カットを生成

ComfyUI+WanやNijiVideoで短い動画や静止画を生成

(4)編集でつなぐ

GoogleスライドやCanvaでVコン(ビデオコンテ)を作り、後でBGMを重ねる

実例コメント

-

「悔しすぎた涙も、君といたから全部が宝物」

→ 涙を拭うカット、寄り添うシーンなど感情を見せる -

「ひまわりみたいな笑顔」

→ 明るい笑顔のアップや逆光の光輪を活かした構図 -

「もう終わっちゃう夏はもうすぐ」

→ 花火や夕焼け、祭りの終わりを想起させる風景

実践的なアドバイス

-

曲の全編を使わず、一部に絞ることで作業負荷を減らせる

-

スライドショー形式の紙芝居風でもOK

-

ハッシュタグ(#AICU #夏の終わりに笑顔で見つめて)をつけて投稿すること

クロージング & 次回予告

今日の勉強会では、LoRAやControlNetの復習から動画生成、ミュージックビデオ制作まで幅広く扱いました。

8月12日のオンライン配信では、皆さんの予選通過作品を紹介します。10時間の長丁場ですので、コメント欄で盛り上げていただけると嬉しいです。ライブ配信の通知をオンにしておいてください。

モデルリクエストとコラボ歓迎

使いたいモデルやインストール希望があれば遠慮なく伝えてください。一括で追加した方が効率的です。

また、他の参加者とのコラボも歓迎です。「この画像使っていいよ」と共有するなど、素材交換で制作の幅を広げてください。

フェスでの再会

8月22日〜24日のAICU FESでは、会場でもお会いできることを楽しみにしています。

Biz Day、Art Day、Act Dayと3日間にわたり、展示・発表・交流を行います。現地でも、オンラインでも、ぜひ参加してください。

最後に

猛暑の中ですが、体調に気をつけながら制作を続けてください。私もしっかり皆さんの作品を追いかけながら作っていきます。

では、またAICU FESや次回の勉強会でお会いしましょう。良い夜をお過ごしください。

Originally published at note.com/aicu on Aug 5, 2025.

Comments