「つくる人をつくる」あなたをアップデートする

アイキューマガジンVol.14、特集は「AI for Cinema - 生成AIでつくる映画新時代」です。

特集「AI for Cinema - 生成AIでつくる映画新時代」 「つくる人をつくる」あなたをアップデートする アイキューマガジンVol.14、特集は「AI for Cinema - 生成AIでつくる映画新時代」です。

映画の未来はAIによってどう変わるのか? 最新技術と創造性の融合を探る特集「AI for Cinema - 生成AIでつくる映画新時代」をお届けします! アニメーションの祭典Annecy2025では、都によるアニメ制作支援「TOKYO PITCH」10周年を記念し、AIと創造性の未来を展望。世界のAI活用事例や、現地で巻き起こった反AI集会の様子もレポートします。ディズニーらによるMidjourney提訴など、生成AIをめぐる法的問題にも迫りつつ、BingビデオクリエーターやNiji Videoなど、話題のAIツールを実際に使ってその実力を徹底検証! ColabとGPT-4で議事録作成ツールを作ったり、多言語解説動画生成に挑戦したりと、すぐに役立つ情報も満載。技術書典18レポートや、子育てとAI、GPT-5の登場、そしてAGI後の未来予測など、盛りだくさんの内容でお届けする最新号、ぜひお見逃しなく!

【INDEX】

東京都がアニメクリエイティブに携わる方々を応援!TOKYO PITCH 10周年/世界のアニメーションの最前線「アニメーションのためのAI」ディスカッション #Annecy2025 /AIが「創る人」をどう変えるのか?トップクリエイター3人が語るAIと創造性の未来/ディズニー、ユニバーサル、ドリームワークスがMidjourneyを提訴/反AI集会での声明と対話/NijiJourneyに動画生成機能「Niji Video」が登場!/【サクリ!AI ツール】OpenAI Soraが実質無料のスマホアプリに!テキストから動画が作れる「Bingビデオクリエーター」登場/Zoom・Meet録画を自動で文字起こし!Colab × GPT-4oで作る自作爆速議事録ツール!/NotebookLMで多言語解説動画を作ってみる/【AIイベレポ!】技術書典18取材レポート!初心者向け技術書紹介!/世界初・日本発のAI動画生成プラットフォーム「Animon.ai」が国内サービス開始Googleが画像生成AI「Imagen 4」「Image 4 Ultra」をプレビュー開始!/AICU月例コンテスト 2025年上半期まとめ!連載漫画「ブラックコーヒーにお砂糖を」(7) by 弥々 (やや) + AICU/連載漫画「YOUKAI」(7) by 殻尾 (からび-) + AICU/[はるしね~しょん] 編集部だより/表紙: 稲花-HONOKA-

ご購入はこちらから

直販ストア

AICU.jpベーシックプラン・Lab+プランならPDFを無料購読

https://www.aicu.jp/pricing-plans/list

Amazon Kindle Unlimitedで無料配信中(期間限定)

ペーパーバックは準備中です(近日発売開始)

特集「AI for Cinema - 生成AIでつくる映画新時代」

「つくる人をつくる」あなたをアップデートする アイキューマガジンVol.14、特集は「AI for Cinema - 生成AIでつくる映画新時代」です。

【Topics】

東京都がアニメクリエイティブに携わる方々を応援!TOKYO PITCH 10周年 世界のアニメーションの最前線「アニメーションのためのAI」ディスカッション AIが「創る人」をどう変えるのか?トップクリエイター3人が語るAIと創造性の未来 ディズニー、ユニバーサル、ドリームワークスがMidjourneyを提訴 反AI集会での声明と対話 NijiJourneyに動画生成機能「Niji Video」が登場!

【サクリ!AI ツール】

テキストから動画が作れる「Bingビデオクリエーター」、 またZoom・Meet録画を自動で文字起こしに便利なColab × GPT-4oで作る自作爆速議事録ツール、 NotebookLMで多言語解説動画の作り方を紹介!

【AIイベレポ!】技術書典18を取材レポートしました!

【AICU月例コンテスト】

2025年上半期まとめも掲載!毎月大盛況のコンテストは見逃せません!

【AI漫画コーナー】

大人気、新展開の殻尾(X@KARA_Beee)「YOUKAI」第7話、 そして弥々(X@yaya_AIillust)「ブラックコーヒーにお砂糖を」第2話が始まります!

【Annecy2025】東京都がアニメ制作を応援!「TOKYO PITCH」10周年

世界で活躍したいアニメクリエイティブに携わる方々を東京都が応援する「Tokyo Anime Business Accelerator事業」をご存知ですか?1960年から開催されているフランス・アヌシー国際アニメーション映画祭・MIFAから、「つくる人をつくる」AICUが活動の様子をお届けします。

https://anime-tokyo.com/

世界で活躍したいアニメクリエイティブに携わる方々を、東京都が支援します!東京には、独自性があり質の高いアニメーションを制作する制作会社等が多数活躍しています。しかし、その多くは海外における知名度が高くないのが現状です。東京都は、海外においてまだあまり知られていない東京のアニメーション制作会社等の海外展開を促進し、アニメーション産業の振興を図るため、Tokyo Anime Business Accelerator 事業を実施します。都内アニメーション制作会社等の積極的なご参加をお待ちしています!

https://anime-tokyo.com/ 事業概要より

MIFAとは

MIFA(Marché international du film d’animation)とはフランス・アヌシー国際アニメーション映画祭に併催する世界最大規模のアニメーション見本市です。世界各国・地域のアニメ・ビジネス関係者が参加し、作品売買、対内外投資、共同製作等様々なアニメーションビジネスの機会を創出しています。主催者側の発表によると、2024年のブース出展社数は1,100社、MIFA参加者数は世界103ヵ国・地域から約6,500名となり、年々増加しています。

TOKYO PITCH

MIFAのメイン会場であるインペリアルパレス。東京都は2025年6月10日~13日の開催期間中に大きなブースを持ち、6月10日にピッチセッション「TOKYO PITCH」を開催しました。

各国のアニメーション支援バナーが飾られるインペリアルパレは、事前の列で80席ほどの会場は満席となった

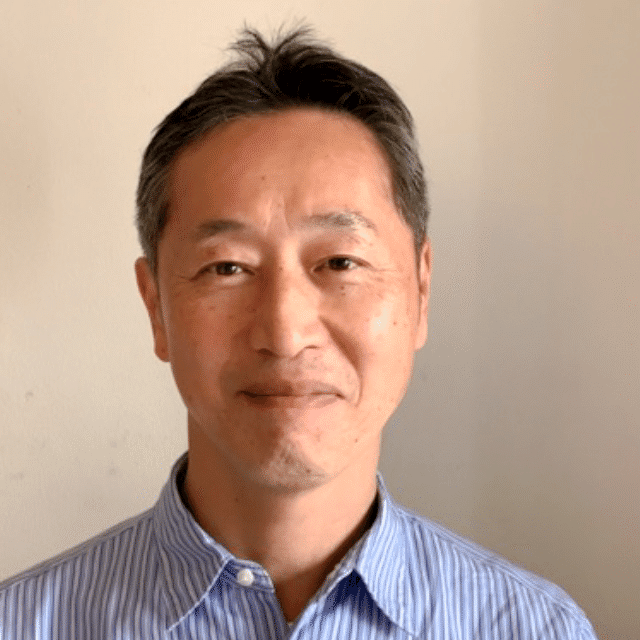

風早完次(かざはや かんじ)さんです。英語・フランス語が堪能で、TOKYO PITCHのサポートと司会進行を担当されておりました。

MCを務めた風早完次氏

風早 完次

グイダ合同会社 プロデューサー / カルチャーコネクト代表

株式会社Culture Connectの創業者で代表取締役。Culture Connectは、日本のIPを国際展開、海外向けライセンスを国内外のパートナーと推進。また、映像産業振興機構(VIPO)のアドバイザーとして、日本のアニメーション企画の海外ピッチをAsian Animation Summit/ATFxTTBにてサポート。Culture Connect創業前は、東映アニメーション(株)において海外ライセンス責任者を務めた。グイダ合同会社プロデューサーでもある。

https://anime-tokyo.com/program/teacher/#kazehaya

東京都の根岸太(ねぎし ふとし)さんです

今年、東京都のMIFAへの参加は10周年という、記念すべき節目を迎えます。この長年にわたり、東京都は活気あふれるアニメーション業界を力強く推進してまいりました。クリエイターを勇気づけ、スタジオを支援し、東京をアニメーションのダイナミックな世界的拠点として着実に成長させてきたのです。

今年このプログラムに選ばれた作品は、東京のアニメーション業界が持つ才能の、創造性の幅広さを見事に示しています。縦型ショートアニメーション、子ども向けの奇想天外な2Dシリーズ、特撮のエッセンスが炸裂するCG長編映画、ジブリ作品を彷彿とさせる優雅な寓話、さらには実写、2D、3DにAIロトスコープ技術を融合させたアニメーションドキュメンタリーまで、多岐にわたります。

それでは風早さんの進行と公式情報に基づき、各作品のピッチの様子を紹介していきたいと思います。

本レポートの資料は公開されたもの、および制作各位の許諾確認を得られた素材のみを使用しています。

関 厚人「Cryptid Chaos」

まずは、衝撃的な作品で幕開けです。個人クリエイターの関さんが、縦型ショートアニメーション『Cryptid Chaos』(クリプティッド カオス)を発表しました。このプロジェクトは、Tokyo Pitch Grand Prixで見事グランプリを受賞しました。

https://atsuhito-works.format.com/

あらすじ

未確認生物やミステリーハンターたちが集まるシェアハウス「CRYPTID HOUSE」。魔女や雪男、さらにはエイリアンに寄生されたクマなど、個性豊かな住人たちがにぎやかに暮らしている。そこに暮らすのは、天狗に育てられた主人公の少年・キタリ。オカルトと日常が入り混じるこのシェアハウスで、今日も予測不能なドタバタライフが繰り広げられる…!?

作品に込めた思い

クレジット

企画・デザイン・ディレクション:関 厚人

コンセプトアーティスト / ディレクター

アニメーションやゲームを中心にビジュアル制作を行うコンセプトアーティスト。2009年から2024年までカナバングラフィックスに所属し、『ウサビッチ』『イナズマデリバリー』などに携わる。また、アートディレクターとしてキャラクターデザインなども多数手がける。2024年よりフリーランスとして活動。幅広いスタイルに対応しながらも、ポップでカラフルなデザインを強みとする。 https://atsuhito-works.format.com/

『Cryptid Chaos』は、オカルトを恐怖の対象としてではなく、奇想天外なイマジネーションへの出発点として再構築しています。勇気ある者にとってはスリル満点の体験であり、廊下の影を思わず二度見してしまうような人々にとっては、好奇心をそそる招待状です。勇気を出してドアを開けてみてください…その向こうに、あなたの次なる「沼」が潜んでいるかもしれません。

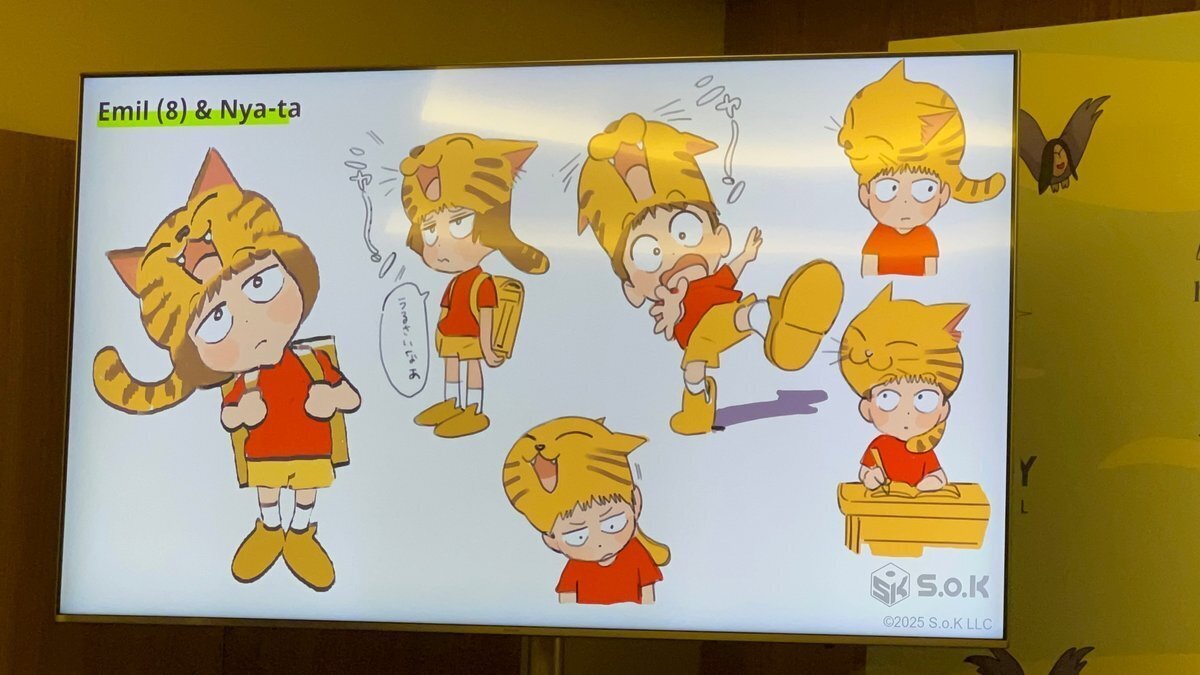

S.o.K『Kitten Head/にゃんコあたま』

続きまして、S.o.K.から、魅力的なお二人、田中彰悟(たなかしょうご)さんと西澤宏二(にしざわこうじ)さんをお迎えします。プロジェクトは、心温まる風変わりな作品『Kitten Head/にゃんコあたま』です。

『Kitten Head』は、アイデンティティと想像力を心温まるタッチで探求する作品です。

あらすじ

頭が猫の主人公とその友人たちの日常の冒険を描く物語

日本のどこかにある「ねこじゃら市」

人間と同じように、猫にも暮らしやすい町

なぜなら、この町の子どもたちの頭には、猫がくっついているからです

大人になる頃には、いつの間にかいなくなってしまう「自分猫」

子どもたちは、束の間にしかいない「自分猫」との生活を楽しんでいます

主人公のエミルはなんにでも興味を持つ、だけど、ちょっとぼんやりした男の子

その頭には気まぐれでやんちゃなネコのにゃー太がくっついていて、

子どもたちは頭の猫と遊んだり、仲良くしたり、喧嘩したり……。

そんな彼らが織りなすハートフルでドタバタなにゃんコあたまコメディ

作品に込めた思い

本作を通じて「自分を好きになるって素敵なこと」だということを子どもたちに感じてもらうきっかけになればと考えています。

監督:益山 亮司

キャラクターデザイン:Alex Nova

シリーズ構成/脚本:益山 貴司

プロデューサー:西澤 宏二

制作:S.o.K

合同会社S.o.K: 枠にとらわれない独自の視点と技術を持つアニメーション制作会社です。創造的な閃きで強烈なエネルギーを生み出し、視聴者の心に深い感動と驚きをもたらすことに情熱を注ぎ、世界に名を馳せるクリエイティブ集団を目指しています。 https://sok-llc.com/

https://twitter.com/SoK_llc/status/1932383968332218481

https://programme.annecyfestival.com/oeuvres/e3b44bfb-89f4-439a-a020-29e2069ee2cd

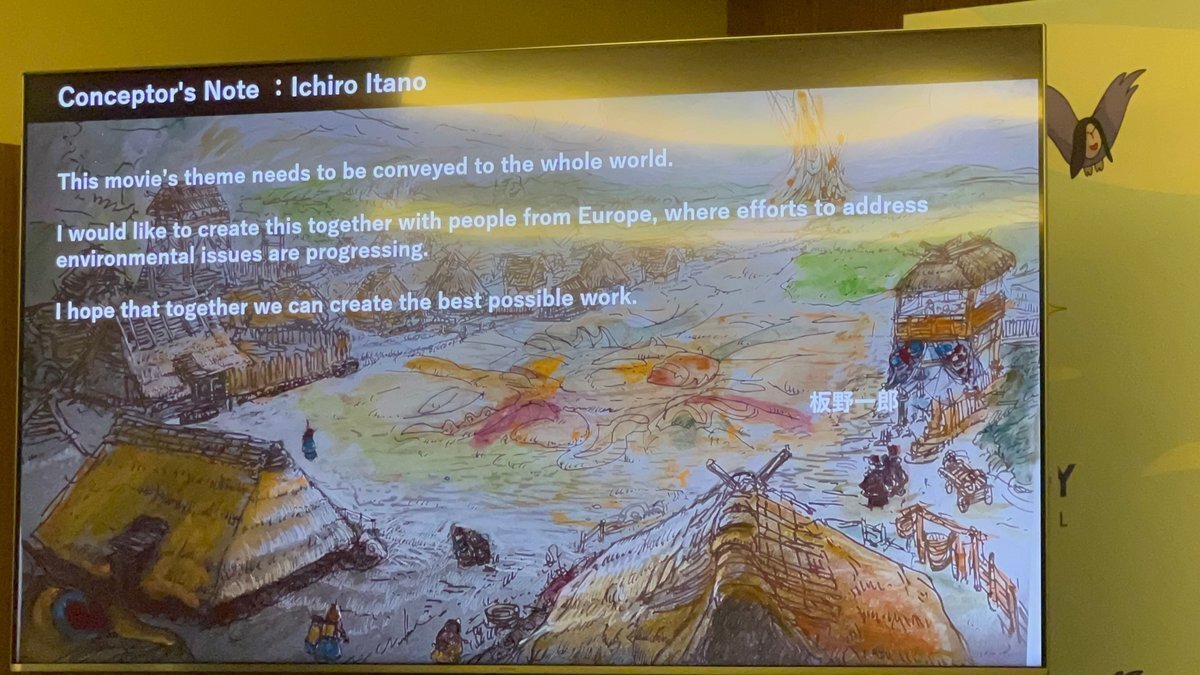

紺吉有限会社「烈火」

さて、ここからは長編映画に移ります。まずは紺吉有限会社『REKKA(烈火)』。3Dとアニメスタイルの2Dが見事に融合した、フルCG作品です。株式会社KON-YOSHIの瀧澤大祐(たきざわ だいすけ)さんです。

大震災で家族を失った若き古代文明研究家「アラタ」は、その絶望の最中に目にした「鬼の巨神:スサノオ」を追っていた。調査の末、スサノオはある組織によって蘇り、大震災を起こした事実を知る。そして、スサノオに対抗する唯一の存在、「龍の巨神:烈火」がいることも突き止めた。烈火の伝説が残る神社を訪れたアラタは、巫女の「ケイ」と出会う。奥之院の洞窟には、現代の地で戦う烈火とスサノオの姿が描かれていた。そこには、魂の波動を捧げ、烈火を呼び起こす儀式も刻まれていた。スサノオの完全復活は、そこまで迫っている。二人は、烈火を呼び覚ますことができるのか。そして、人類の未来に希望の光を灯すことはできるのか。

作品に込めた思い:

日本神話の「素戔嗚尊 対 八岐大蛇」。この話が暗示するのは、稲作を生業とする新勢力と、自然を尊び狩猟採集を生業とする古い勢力の戦い、つまり「文明の間(はざま)の戦い」だ。そこには、善も悪もない。希望の光を求める同士の戦いだ。この「文明の間の戦い」が、遥か古代から繰り返し、ムー大陸もアトランティス大陸も、巨神の戦いの結末で滅亡したのだとしたら?

現代で、絶望の中で灯る、人類の希望の光を描きたい。

クレジット

原案:板野一郎

総監督:小中和哉

監督:阿尾直樹

巨神デザイン・演出:武藤聖馬

プロデュース:紺吉有限会社

https://twitter.com/pjt_rekka/status/1921146494444327208

紺吉有限会社

織物の街、新潟県十日町市にて、50年以上前に創業。2021年より、CG映像スタジオとして事業を開始。2023年には、元請制作を行なった『劇場版 シルバニアファミリー フレアからのおくりもの』が全国公開。

映像創作顧問・板野一郎と共に、日本で培われてきたアニメ演出を最新のツールでアップデートしながら、劇場作品は元より、ゲーム映像・CM・MV等、幅広い作品の制作を行なっている。 https://www.kon-yoshi.co.jp/

国宝の火焔型土器をモチーフとした「巨神」が戦うオリジナル長編アニメーション映画「烈火」。公開は2029年を予定。制作陣には機動戦士ガンダムや伝説巨神イデオンなどの原画に参加した日本を代表するアニメーターの板野一郎さん、さらに平成ウルトラマンシリーズを手掛けてきた小中和哉さんが総監督となり、特撮の要素も取り入れた新ジャンルのアニメを目指すということです。

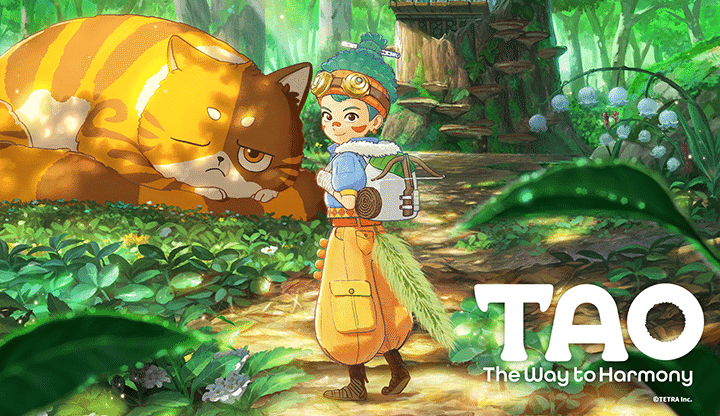

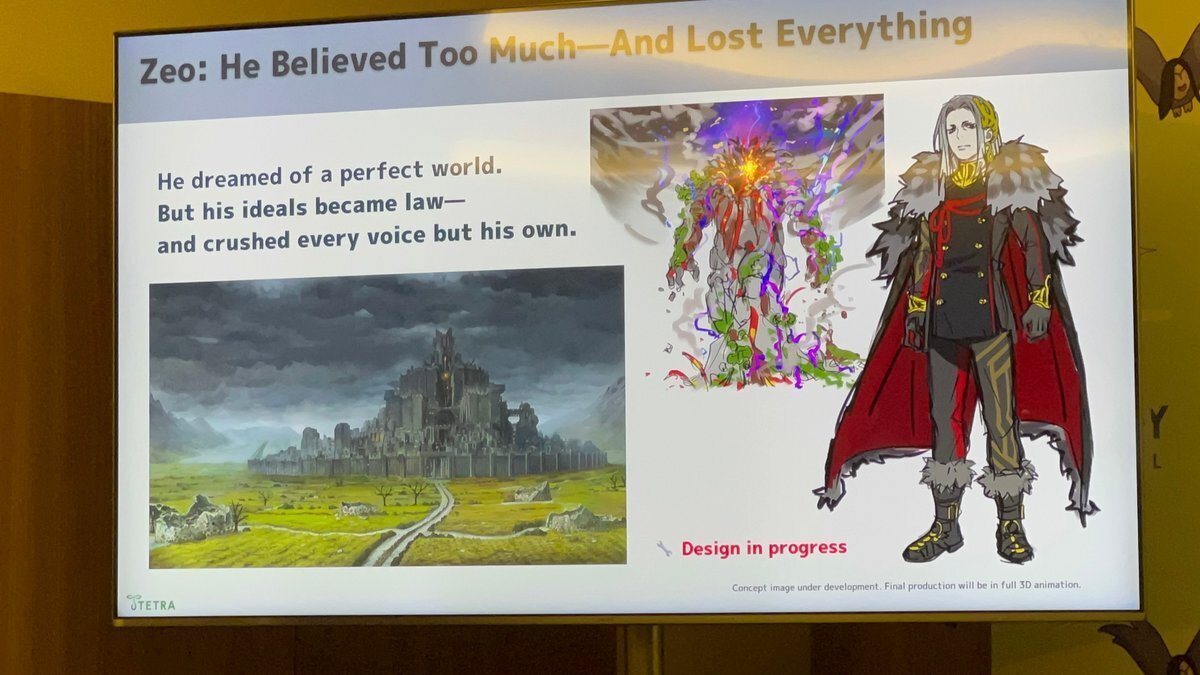

株式会社テトラ『TAO – The Way to Harmony』

続いては株式会社テトラ 幸積彩(こうづみあや)さんによる『TAO – The Way to Harmony/大きな森のタオ』の紹介です。

あらすじ

かつてタオは、すべての命が寄り添う理想郷──

王の願いでガラス玉に封じられた森で、穏やかに暮らしていた。

だがある日、その森から放たれ、力が正義とされる帝国へと落ちていく。

恐れが秩序を装い、信じる心が忘れられた世界で、タオは封印された仲間たちを救うため、旅に出る。

道中で出会う痛みや孤独に寄り添いながら、「誰ひとり見捨てたくない」という想いが芽生えていく。

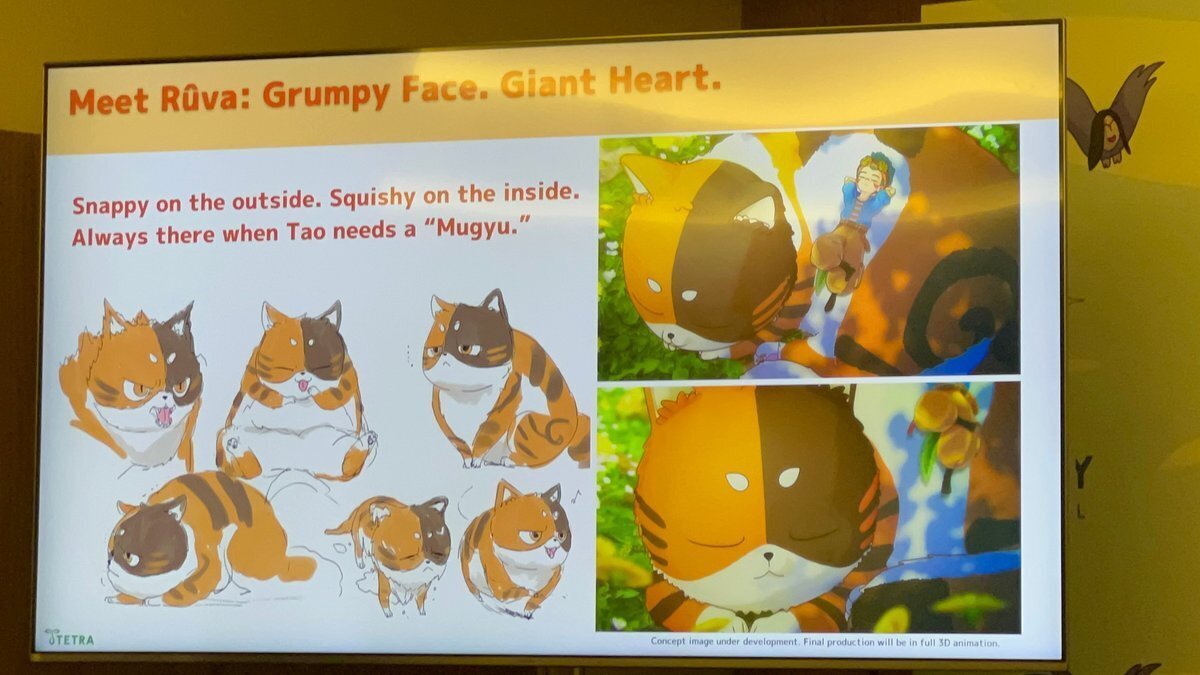

寄り添うのは──ぽってり、ツンデレ、タオ命の相棒ルーヴァ。

むぎゅっと寄り添うその存在が、タオの心に“信じる力”と“命のぬくもり”をつなぎ続けてくれる。

最も小さく、最も無力な存在が、分断された世界を、静かにつなぎなおしていく──その旅路が問いかける。本当の強さとは、勝つこと?それとも、信じ抜くこと?

作品に込めた思い

かわいい小人と動物たちが繰り広げる冒険ファンタジーです。

日本独自の作画による2Dアニメと3D技術を組み合わせ、温かみのある新たな映像表現を追求しています。

平和な暮らしを送ってきたタオが、人間が作り出した理不尽な世界に直面する姿を描きます。

ご覧いただく皆様には、物語を通して現代社会が抱える問題に気づき、タオの底抜けに前向きな姿に共感し、希望を感じ取っていただけることを目指します。

原作・脚本・監督:谷口 充大

脚本協力:フルタ ジュン、オニ・ペチーノ プロデュース:幸積 彩、原田 英聡

コンセプトアーティスト:阿部 菫 モデリング:金野 皓

制作進行:島村 隆誠 制作:TETRA

たにぐちみつひろ監督も MIFAに参加中

https://twitter.com/TETRA_Taniguchi/status/1931269846786081199

株式会社テトラ

2007年8月設立のCGコンテンツ・アニメーションスタジオ。

実写合成・フルCG・ゲーム・アニメなど、多彩な映像制作を展開。アーティストとエンジニアが連携し、独自技術を駆使した制作体制を整え、モーションキャプチャスタジオや技術開発を進めています。2024年秋にはオリジナル企画開発チームを立ち上げ、日本の2Dアニメと自社開発の3DCGを融合した唯一無二の映像美で新たな体験を創出します。 https://tetra-inc.com/

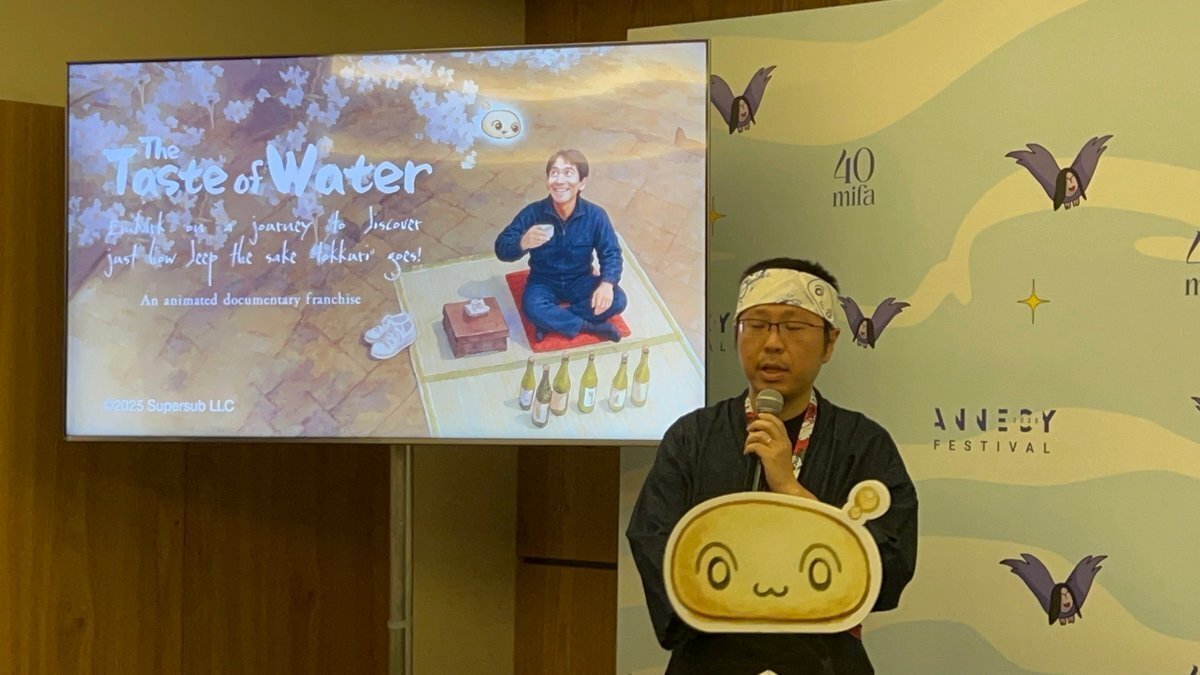

合同会社ズーパーズース『The Taste of Water/水の味』

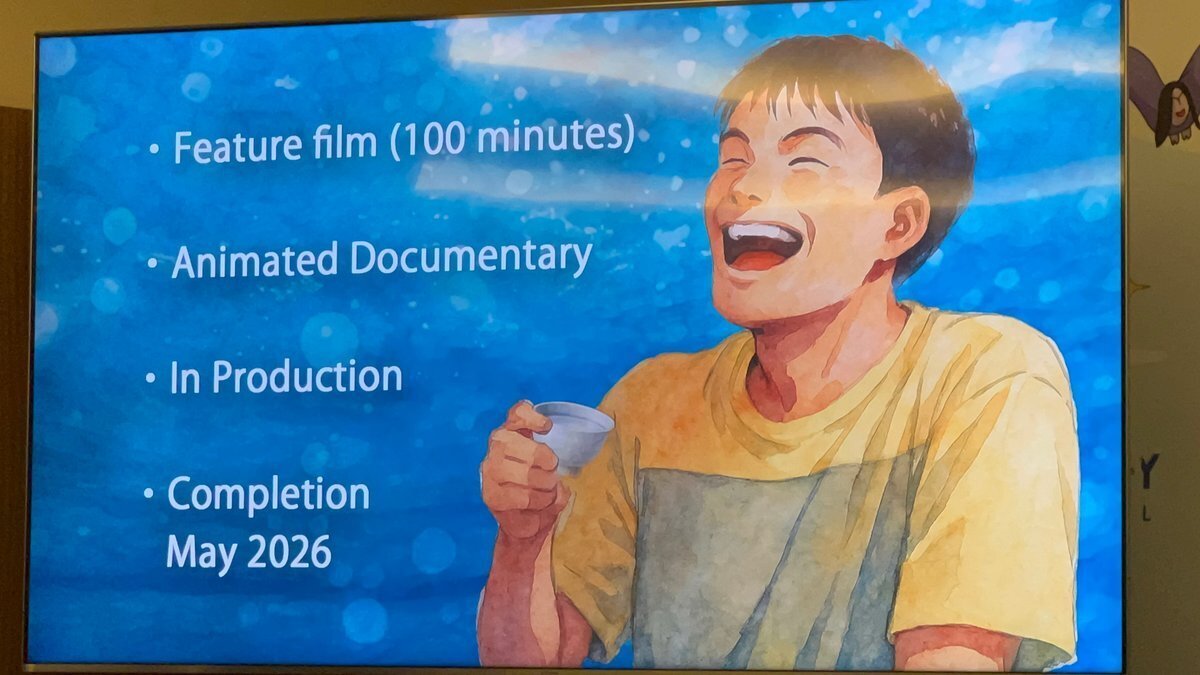

ショーケースの最後を飾るのは、日本酒といういきいきとしたテーマを、大胆かつ創造的なアプローチで描き出した長編アニメーションドキュメンタリーです。合同会社ズーパーズースの大神田リキ(おおかんだ りき)さんと、中島良(なかじま りょう)さん、作品は『The Taste of Water/水の味』。

https://twitter.com/supersub_mocap/status/1931223886416523599

あらすじ

日本酒をめぐる「水の味」を探して漫画家のオオカドと酒酵母の精霊コボくんが日本各地を旅する。

酒造り体験から歴史探訪、自然との共生、酒の危機、そして海外の酒蔵まで、多角的な視点で、2人は奥深い日本酒の世界を知る。

作品に込めた思い(監督 大神田リキ)

アメリカ生まれの私が日本で暮らし25年。私が実感した日本の伝統文化とは、小さなことを大切にすること。季節や天候、味わいを五感で感じ、それを他者と共有することで特別なものにする、ということです。

各地の酒蔵に息づく歴史や職人の技、自然への感謝が込められた一杯の酒。

日本酒は単なる飲み物ではなく、文化そのものを感じる体験なのです。

それこそが「水の味」の本当の意味であり、日本酒の深さです。

監督: 大神田リキさん

AIロトスコープという新しい手法を使って食文化ドキュメンタリーアニメーションを開発しています。

プロデューサー:中島良さん

https://note.com/aicu/n/n4ce60dfeaf72

https://taste-of-water.super.site/

合同会社ズーパーズース

映画監督の中島良が2020年に設立した映像制作会社。

2024年、映画『死が美しいなんて誰が言った』がアヌシー国際アニメーション映画祭に入選。練馬区にモーションキャプチャースタジオを有し、クライアントの“創りたい”を叶えることをモットーに、実写とアニメーションの境界をなくす制作手法に取り組んでいる。 https://supersub.mocap.co.jp

会場からの質問

アメリカとフランスで活動する女性プロデューサーからの質問:

「この5作品の中でAIを使っている作品はいくつありますか?」

合同会社ズーパーズースのAIロトスコープは作画にAI使用していますが、他の作品はAIは使っていません。

なお質問の意図としては「ほとんどの作品が企画の段階でAIを使っているだろう」と思ったそうです。

フランスの教育者からの質問:

「製作体制には日本人だけが参加しているの?」

この質問については各社とも「多様な文化圏が参加している」と回答していました。

10周年を記念したパーティでは「The Taste of Water」による日本酒の振る舞いも。

AIを使った新しい表現、従来のアニメーションの概念を超えたドキュメンタリーといった視点に加え、日本酒の深さを伝える機会となり、大人気でした。

本プロジェクトで採択されたアニメーション企画は開催期間を通して、多くの商談と向き合っています。いずれ世界のステージで有名になる作品も登場するかもしれません。また、生成AIをはじめとして、映像業界が抱える多くの新しい課題、新しい市場、その風向きがこの場所に集結しています。この遠征を通して世界のマーケットを知る経験を得たことは大変貴重なことでしょう。皆さんもこの事業に挑戦してみませんか?

皆様お疲れ様でした!

東京都および関係者のご協力への感謝をここに記します。 https://anime-tokyo.com/mifa/

Originally published at note.com/aicu on June 13, 2025.

【Annecy2025】AIが「創る人」をどう変えるのか?AIと創造性の未来

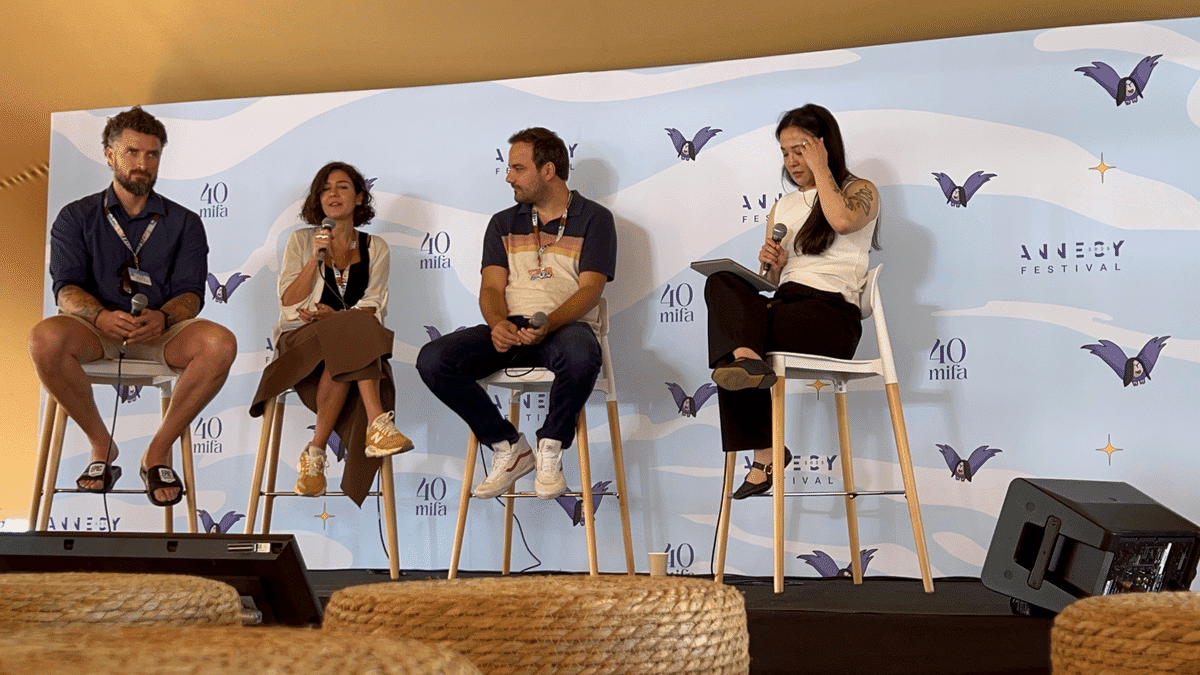

2025年6月12日、アヌシー国際アニメーション映画祭のMIFAキャンパスにて、タレントパネル「AI Through the Artist’s Lens」が開催されました。AUTODESKがオーガナイズする本セッションでは、AI×VFX統合ツール「Wonder Studio(現 Autodesk Flow Studio)」の開発者や、Epic GamesとともにAI時代の次世代クリエイター育成に尽力するクリエイター、子供とAIの研究者など、AIと創造的実践の最前線で活躍する3名のパネリストが、それぞれの視点から「AIによって広がる表現の自由と創造の可能性」について語りました。

AI Through the Artist’s Lens ─ アーティストの視点で読み解くAIと創造性の未来

Annecy Festival 2025 Talent Panelより

https://programme.annecyfestival.com/en/program/event/9010900d-f14c-4fe7-a8ad-e6bea68f2a4a

登壇者紹介

Nikola Todorovic(ニコラ・トドロヴィッチ)

Wonder Dynamics(Autodeskグループ)共同創業者

映画とテクノロジーの交差点で活動するVFXスーパーバイザーであり映画監督。Tye Sheridanと共にAI×VFX統合ツール「Wonder Studio(現 Autodesk Flow Studio)」を開発。3Dキャラクターをライブ映像に統合するAI支援型ワークフローを提供している。

Irmak Atabek(イルマク・アタベク)

KidsAI CEO兼共同創業者

子ども向け安全AIツールとリテラシーメディアを開発する企業の代表。AIを「未来を創る子どもたちの手に安全に届ける」ことをミッションに掲げる。

Chris Ebeling(クリス・エベリング)

Epic Games教育アドバイザー/Beyond Horizons代表

ゲーム・VFX・AI・トランスメディア領域の第一人者。欧州でのデジタルメディア教育拠点「PANEURAMA」や「Centers of Excellence」を通じて、AI時代の次世代クリエイター育成に尽力。

「AIは創作の自由を解き放つ」

このセッションで共通していたのは「AIは表現の制限を取り除き、創造に集中できる環境をもたらす」という視点です。

Nikola氏は「従来のVFX制作の煩雑な工程がAIによって統合され、アーティストが創造そのものに集中できる」と語り、Chris氏は「AIとゲームエンジンの融合によるインタラクティブストーリーテリングの可能性」に触れた。Irmak氏は「AIリテラシーが今後の文化的自立性の基盤になる」と語り、教育現場での活用にも意欲を見せました。

参加者の交流と朝食付きネットワーキング

イベント後半では、AIとアニメーションに関心を持つ来場者同士が朝食を囲んで交流する時間が設けられました。会場となったLe Campus Mifa は、朝の柔らかな光が差し込む中、まさに“対話を通じた共創”が実践される雰囲気の良い空間となりました。

https://corp.aicu.ai/ja/animation-ai-20250615

パネルディスカッション翻訳

MIFA(アヌシー国際アニメーション映画祭マーケット)3日目のこの早朝にお集まりいただき、ありがとうございます。皆さんとお会いできて本当に嬉しいです。それと、このテント、素敵だと思いませんか?ここに入ってきた瞬間、「うわ、このテントすごい!」って思いました。美しいテントですよね。ええ、本当に最高です。自己紹介します。私はケリー・ングェン、Autodeskのマーケティングチームの者で、本日のパネルの司会を務めます。始める前に、まだの方は後ろに食べ物がありますのでどうぞ。朝食、コーヒー、ジュースをご用意しています。

また、このトークの直後にはネットワーキングのイベントも設けていますので、パネリストや参加者の皆さんとお話ししたい方は、ぜひそのまま残ってください。さて、本題に入りましょう。ビジネスの話をします。ほとんどの方がお気づきのように、AIは今ホットな話題です。至る所で人々がAIについて語り、多くの議論が交わされています。皆さんも、スマホでニュースをスクロールしたり、この映画祭でも耳にしたりしていることでしょう。

今年は特にそうですが、そこには様々な感情が入り混じっています。興奮を覚える人もいれば、少し不安を感じる人もいるでしょう。特にアーティストやクリエイターにとっては、AIを巡る多くの疑問があるはずです。そして、まさにそれが今日私たちが掘り下げるテーマです。私たちはクリエイティブなレンズ、アーティストの視点を通してAIを見ていきます。AIが業界をどう形作っているのか、それに伴う倫理的な考慮事項、そして新たな可能性について探ります。

そしてアーティストたちについても。幸運なことに、本日は素晴らしいパネリストの方々をお迎えし、このテーマを解き明かしていきます。それでは早速始めましょう。まずは自己紹介から。簡単なところから行きましょう。皆さん、自己紹介と、現在の役割、経歴、そしてAIに興味を持ったきっかけについて少しお話しいただけますか。では、ニコラさんからお願いします。はい、私はニコラ・トドロヴィッチ、Wonder Dynamicsの共同創業者兼CEOです。

私たちはAutodeskのグループ企業で、昨年買収されました。なのでケリーと一緒に仕事をしています。私と共同創業者のタイは、私がVFXアーティストでスーパーバイザーでした。私たちは非常に早い段階、2016年に会社を設立し、2018年には自分たちの映画を作ることを計画していました。二人とも脚本を書いていました。

私たちはいつもSFやアニメーションといった映画の脚本を書いていましたが、どちらの資金も得られる見込みがないことに気づきました。さらにメタな話をすると、私たちはロボットが私たちや人類にどう影響するかという近未来を舞台にした映画を書いていました。そして、番組のキャラクターと会話できるような、よりインタラクティブな体験を構築する中で、早い段階でこの分野に行き着いたのです。

そして私たちは、制作現場でAIをどう活用できるかに本格的に注力し始めました。アイデアは、「低予算でSF作品を作れないか?」というものでした。私もインディーズ出身なので、特にインディーズの世界では、予算のせいでビジョンを妥協せざるを得ないことにいつも大きな不満を感じていました。多くのCGショットやアニメキャラクターを投入する余裕なんてないんです。

私たちは「よし、この種の技術を調べてみよう」と言いました。当時は「ビジュアルAI」と呼んでいて、「生成AI」という言葉はありませんでした。自動運転車やロボット工学を深く掘り下げ、その上に構築し始めました。そして、わがままを言えば、自分たちの映画を撮りたいという思いから会社を始めたのですが、半年から1年ほど経って、「これは我々だけの問題ではない」と気づきました。そこで、これをプラットフォームに変えようと決めたのです。

私はKidsAIの共同創業者兼CEOです。KidsAIは子供第一のテクノロジー・メディア企業で、子供向けのAIアシスタントとAIリテラシーメディアを開発しています。

私は長年プロデューサーをしています。KidsAIの前は、Mako Kidsという子供向けメディア会社を設立しました。長年にわたり質の高いコンテンツを制作し、多くのNGOと協力してきました。ユニセフは長年の主要なクライアントの一つです。メディアプロジェクトだけでなく、社会的な行動変容を促すようなプロジェクトも数多く手がけてきました。私たちはそうした背景を持っています。

私は心理学の修士号を持っており、関心があるのは人間の認知進化です。私たちは人工知能という形を作り出し、進化の中で非常に興味深い問題に直面しています。子供向けのメディア制作や子供たちと働く現場から見て、

AIは今や世に出ており、子供たちはそれと関わる必要があります。「危険だ」と言っても、もうそこにあるのです。子供たちはAIと対話しています。そこで私たちは、子供と機械の関係はどうあるべきかを考え始めました。それは友達なのか?仲間なのか?一体何なのでしょうか?

なぜなら、それは子供たちにとって全く異なる体験になるからです。私たちは、文字通りインターネットの誕生から今日までのテクノロジーのすべてを見てきた、非常にアナログな時代から来ています。しかし、今の5歳の子供たちはデジタルネイティブです。私の娘は5歳ですが、ChatGPTと対話しています。彼らにとっては全く違う体験なのです。だから、全体的な考えは「よし、それを定義する必要がある」ということでした。

AIと子供たちの間の健全な関係を定義する必要があります。そこで私たちは『ゾーイとオリ』というプロジェクトを書きました。これはメディアプロジェクトで、10歳の女の子の物語です。彼女の子供の頃の夢はユニコーンと友達になることでした。成長してユニコーンは実在しないと知った彼女は、自分だけのAIと太陽光発電で動くユニコーンロボットを作ります。つまり、彼女はAIアシスタントを創造しているのです。そこで私たちは考えました。「誰かが…」

もし私たちの子供たちにそのアシスタントと対話させるなら、おそらくこの業界の人間として、また親として、私たちがその制作に関わるべきだ、と。私たちは今、その途上にいます。私は主にその部分を担当していますが、もちろん今、制作現場ではAIを活用したパイプラインの構築を検討しています。私はいつも「AIを活用した(AI-powered)」と言うのが好きです。なぜなら、確かにそれは生成AIですが…

…しかし、それは全てをゼロから創り出すというわけではありません。基本的には、そういうことです。素晴らしい。次世代との良い繋がりをお持ちなのが素敵ですね。それはクリスさんへの良い橋渡しになると思います。ええ、素晴らしい。この後にどう続けましょうか。最高ですね。あなたの活動が大好きです。クリス・エベリングです。クリエイティブテクノロジスト、起業家、デジタルアーティストです。Beyond Horizonsという自身のコンサルティング会社を経営しています。私は常に新しい技術に興味があり、いつも新しいもので遊んできました。

ブロックチェーンやAIの分野で活動してきました。Epic Gamesの業界・教育アドバイザーも務めています。そしてニコラさんのように、私もかつてはアーティストで、20年近く現場にいましたが、その後、業界と教育の交差点に自分のスイートスポットを見つけました。エコシステム、持続可能なエコシステムの構築、次世代の才能の育成、業界と教育の良好な連携、そしてその逆もまた然り、ということに本当に情熱を注いでいます。

学生たちの不安やニーズに耳を傾けること、AIもその一つです。しかし同時に、業界と協力し、もちろんトレーニングやインターンシップを適切に行い、この持続可能なループを実現する方法も考えています。ええ、テクノロジー分野で多く働き、アニメーションが大好きです。10年間アニメーターとして働き、Animal Logic(現在はNetflix Animation)でそれを愛していました。素晴らしい。さて、自己紹介ありがとうございました。

皆さんがアートとテクノロジーに繋がりを持っているのが素晴らしいですね。それが皆さんをこの対話にとって本当に素晴らしくユニークな存在にしています。さて、本題に入りましょう。AIが創造のプロセスを再構築していることは周知の事実です。それは物語の語り方を変えるだけでなく、誰がその物語を語るかをも変えています。そしてそれは、歴史的にそうした機会から取り残されてきた人々にとって、多くの素晴らしくエキサイティングな可能性をもたらします。ではニコラさん、あなたから始めましょう。どうお考えですか?

AIは映画製作、アニメーション、VFXをより達成可能でアクセスしやすいものにできると思いますか?ええ、私たちは業界にとって非常に興味深い時代にいると思います。特にインディーズ映画製作の分野で、資金調達がこれほど困難な時代は、私がこの業界に約20年間いる中で見たことがありません。これとストリーミングへの移行の間にあって、

その主な原因の一つは、コンテンツ制作の費用がますます高騰していることだと思います。しかし私にとっては、私は非常に小さな国、ボスニアで生まれ、セルビアとクロアチアで暮らし、アメリカに移住しました。片道切符で学校に行き、映画製作のキャリアを追求するためです。業界に参入するまでには長い時間がかかりました。ある意味、非常に閉鎖的な業界ですよね?

だから、私が最初にAIに興奮したのは、まさにその機会についてです。私たちは物語を語るために、プロデューサーであれ、スタジオの重役であれ、誰かから常に許可を得る必要がありますよね?AIがその空間を切り開き、人々が自分の物語を語れるようにしてくれると見ています。もちろん、長期的にはAIについて非常に楽観的ですが、短期的には、隠しようもなく…

私たちの業界に大きな変革が起こるでしょう。特定の役割は変わり、特定の専門スキルはシフトしなければならなくなります。ですから、私は「AIはすべてのクリエイターにとって素晴らしいものになる」と言う人間ではありません。適応するにはかなりの挑戦が伴うでしょう。VFXは通常、常に最初に来ます。なぜなら、VFXはテクノロジーに非常に近いため、スキルを学び、適応させることが求められる最初の分野だからです。

しかし、最終的には、このコンテンツ制作のコストを下げる必要があると思います。そして、ストーリーテリングは特定の場所や、幸運にも特定の地位にいる少数の人々によって独占されるべきではないと考えています。ですから、次の5年、10年で何が起こるかを見るのは、私にとって非常にエキサイティングです。素晴らしいですね。イルマクさん、ケニアを拠点にされているあなたも、それに共感されるのではないでしょうか。

間違いありません。ニコラさんが言うように、すべては適応です。私が始めた頃は、ちょうどフィルムからデジタルツールへの移行期でした。昔はフィルムを切って繋いでいた時代があったのです。それはただのツールで、その後、編集ツールが登場し、今ではAIなどが現れています。ですから、これは単なる適応です。しかし、あなたが質問を送ってくれた後、私は考えていました。私はケニアに住んでいますが…

過去8年間です。今、新しい技術が登場するたびに、「これで全世界が民主化される」などと言われます。特にブロックチェーンでは、「アフリカを最も助けるだろう」と。しかし、電気が通っていない場所がまだたくさんある中で、AIが何かを民主化すると言うのは難しいです。新しい技術によって、機会の格差は常に広がっていきます。そしてこれはAIのせいでも誰のせいでもありません。

これらは世界の問題です。なぜなら、私たちは文字通り、世界中の異なる世紀で同時に生きているからです。もちろん、多くのイニシアチブがあれば、AIを使って若者にツールを提供することは容易になるかもしれませんが、本当の支援は、こうした恵まれない人々にさらに投資するために、大規模な機関が必要だということです。

学生や若者がこの業界に入るのを妨げるものはありません。確かに、それは簡単になるでしょう。昔のように何十万ドルもするVFXマシンはもうありません。これは確かに助けになりますが、それでも機会の格差は常に存在します。クリスはこうしたトレーニングを行い、人々を助けていますよね。

私たちはもちろんそのギャップを埋めようと努力していますが、他のあらゆるテクノロジーのハイプカーブ(期待度の曲線)について指摘すると、ブロックチェーンは上昇し、下降し、今はその基盤を見つけようとしています。AIは下降していません。今、指数関数的な曲線を描いていますよね。加速はしていますが、下がることはなく、着実に進んでいます。ですから、教育界や産業界にいる私たちは、そのカーブに追いつこうとしなければならず、それは困難です。学校が例えば3年間のプログラムを持っていて、それを改革しなければならない時、講師を訓練する時間もありません。

彼らがさらに、この分野で訓練される必要のある学生を訓練するために。それが、私たちがまさに取り組もうとしていることであり、物事を揺さぶり、訓練を加速させようとしていることです。私たちはヨーロッパを拠点にいくつか活動をしています。一つはパノラマプロジェクトで、これはヨーロッパ全土の4つの学校と、Wonder Dynamicsを含む多くの業界パートナーとの汎ヨーロッパ的な提携です。そこでマーク・スターリングやあなた、そしてチームと出会いました。なぜなら、私たちは学生がこれらのツールをより速く学ぶ力を与えたいからです。それはより視覚的で、彼らが持つ能力にステロイド注射をするようなものです。

学校では得られないものです。だから、アクセラレータープログラムのようなものです。私たちはギャップを埋めることはできませんが、針を動かそうと試みます。そして、あなたの指摘する創造性の採用とエンパワーメントに関しても、私はWeb3の分野で働いていました。Web3の分野で働くには、Web2が何をしたかを理解する必要があります。Web2は、ローガン・ポールのような人々が4秒のVine動画で「アホなこと」や面白いことをして、マイク・タイソンと試合をするまでに押し上げました。

物語を語る力、コンテンツを制作し自分を表現する力、誰もがマイクとカメラを持ち、演技のスキルを試す場所を与えられました。(ローガン・ポールのファンがいたらごめんなさい。彼自身は嫌いじゃないですよ、賢いと思います。うまくやりました。)でも、言いたいことはわかりますよね?人々が自分の演技の才能を民主化するために与えられたツールなのです。そして私にとってAIも同じです。それが disruption を起こすことには同意します。

法曹界から私たちの視覚・創造の分野まで、あらゆる業界が既にそうです。しかし、私たちはそれを解決し、適応していくでしょう。それが私たち人間だからです。私たちは機敏で、適応性があります。それは私たちの主要な人間的スキルの一つです。そしてそこから、それは人々や若い学生が素晴らしいストーリーテラーになる力を与えるでしょう。そうでなければなれなかった人々が。これが私が試みていることです。私はそれに対して希望的な見方をしています。学生、特にFMXやNSCで話すとき、私は本当にそう信じています。そこにいる彼らの多くは目を輝かせ、未来を心配しています。「本当にこれを勉強すべきですか?」と。ええ、あなたはこれを勉強すべきです。なぜなら、私たちはまだあなたの芸術的な目、あなたの核となる能力を必要としているからです。良い色とは何か、良い照明とは何か、良いアニメーションとは何か、構図、ストーリーテリング、ナラティブ、カメラ、そういった美しいものすべてを、あなたはまだ知る必要があるのです。だから、このツールを使って、あなたを一人、あるいは二人の軍隊にすることができるのです。だから、私たちはもっと多くのクールなストーリー、もっと多くのコンテンツを得ることができると思います。

そして、クリエイティブなタッチと芸術的なタッチで本当に作られたものと、誰かがただ反芻してプロンプトを入力したものとを、私たちは見分けられるようになると思います。それはLinkedInで毎日見かけるようなものです。そして、あなたはまさに私の次の質問に飛び込んできましたね。素晴らしい。いえ、素晴らしい流れです。あなたはそれをとてもうまく表現しています。これは本当にハイプサイクル(一時的な流行)のようには感じられません。むしろ指数関数的な成長のように感じます。では、これらのテクノロジーがどれだけ進歩しても、常に不可欠であり続けるであろう核となるスキルは何だと思いますか?

現在、AIに関して言えば、プロンプトエンジニアリングは私たちが習得すべき新しいスキルです。それは何かというと、基本的には正しい出力を得るために、どのような入力をするかということです。ですから、クリスが言うように、それは本当に「思考」に関わってきます。ただ何かを生成して終わり、というわけではないのです。あなたが本当に何を思い描き、何を出力として得ようとしているのか。このスキルは…

だからこそ、それはずっとそこにあり続けると思います。歴史を通じて、あらゆるイノベーションとともに私たちはスキルを変え、雇用市場全体が変わってきました。私たちは今、ライフスタイルにおける新たな変化を経験しているに過ぎません。それらに適応することで、誰もが生き残れると私は思います。その点については全く悲観していません。ただ、こう見ています。

今、私たちは歴史上非常に興味深い時代にいます。だから、おそらくこれらのデジタルスキルが、今日の世界で最も適応した存在になるための助けとなるでしょう。

私のジレンマはいつもこれです。私は映画の世界から来ました。ですから、私たちの業界でのストーリーテリングに非常に情熱を持っています。一方で、スタートアップを経営していると、投資家は通常、ソーシャルメディアやAIビデオの分野に進むよう影響を与えようとします。なぜなら、そこが最もお金になり、最も多くのユーザーを獲得できる場所だからです。多くのスタートアップがそれを構築しているのを見ますが、私はそれを区別したいと思っています。私たちはただプロンプトを入力するだけの未来に生きるとは思いません。

技術的な理由からです。演技をプロンプトで指示することはできません。演技を本当に言葉で説明することは不可能です。また、実在しない俳優、つまり合成俳優の演技をただ見るだけの未来にもなってほしくないと願っています。ですから、それは本当にマルチモーダル(多様な入力形式)になるでしょう。未来のツールのユーザーエクスペリエンスがどのようなものになるか、まだ誰も解明していません。ほとんどのものは、AIについて話し始めてもう3、4年経ち、結果も見てきましたが、まだそこまで到達していません。

まだそこまでではありませんが、3年前と比べると、「もう終わりだ、ハリウッドは死んだ、AIの時代だ」という感じでしたよね。常にそうしたハイプサイクル(一時的な流行)が少しあります。私は、これらも区別すべきだと思います。一つはソーシャルメディア向けのコンテンツ制作、もう一つは映画や長期的な物語を作る場合です。スキルに関しては、クリスが言及したように、ストーリーテリングと、何かが良いかどうかを認識する能力は、習得するのに何年もかかるものです。

AIによって、私たちはただスタート地点を少し先に進めるだけだと思います。クリスが言ったように、私たちは何かを見るためにお金を払って尊敬したいとは思いません。人間は怠惰を認識するものであり、誰かが長編映画を作るのに10分しかかけなかったとしたら…

本当に劇場に行って、人生の時間を使って、たった10分しか費やされなかったものを見に行くでしょうか。次のステップが何かは分かりません。今は映画を作るのに2、3年かかります。アニメーションやCGキャラクターを使った映画は、非常に長く、非常に高価なプロセスです。それが3ヶ月から6ヶ月に短縮されるかもしれません。最悪の場合、10分や15分が新しい基準になるかもしれません。

では、アーティストは今何をしているのでしょうか?もし私がその基準を本当に押し上げることができるなら、私たちはそれをさらに先に進めたいと思うでしょう。そして、それが何であるかを見つけ出すのです。まだそれが何なのかは分かりません。それは、100年前のアーティストに『アバター』を見せて、これがどのように作られたかを説明しようとするようなものです。彼らには理解できないでしょう。まさにそれが今の私たちの状況です。私たちは次のレベルが何であるかをまだ理解していません。しかし、歴史を通じて、私たちは常にそれをさらに押し進めたいと思ってきました。私たちは常に認識します。「ああ、誰かが…」少なくとも私は、尊敬します。

制作者たちに対して、「うわ、あれは素晴らしかった」と思います。そこにつぎ込まれた努力と考察、そして問題解決の量に、あなたは無意識のうちに敬意を払うのです。だから、私たちはまだそれが何であるかを見つけ出す必要がある、と私は思います。素晴らしい。さて、私たちはAIが業界をどう変え、クリエイターに新たな機会をどう開くかについて話してきました。しかし、倫理について語らずにAIの議論はできません。そして、AIにおける倫理はエンジニアだけの話ではありません。

私たちは皆、それに同意できると思います。それは誰もが…アーティストとして、あるいは起業家として、あなた自身の仕事においてその責任をどう考えていますか?ではイルマクさん、もしよろしければ、そこから始めていただけますか?

もちろん、それは私たちの活動における主要な焦点です。なぜなら、現在、これらすべてのLLMやビデオ生成ツールなどの最大の問題は、私たちが文字通り、インターネット上の人々のデータを抽出し、収穫していることだからです。そしてそれは倫理的な問題です。これはAIだけの倫理的な問題ではありません。私たちは世界に多くの倫理的な問題を抱えています。ですから、これはAIの問題であると同時に、人間の問題でもあるのです。もちろん、主にイノベーションが先に来て、規制が後から続く。常にそうでした。政府や官僚機構などは、いつも追いつくのが遅いのです。だから、私たちがすべきことは、まず自分たちでこれらのことの倫理を理解し、それを政府や協業する企業、人々に働きかけることだと思います。どうすれば本当に倫理的に選択できるのでしょうか?

そしてここで、例えば私たちがKidsAIでやろうとしていることは、完全にデータをライセンス化することです。そして今、法務チームと収益分配モデルに取り組んでいます。思考の連鎖全体を記録し、その出力で使用しているデータがどこから来ているのかを報告するような方法はあるのでしょうか?

しかし、多くの若者がAIに非常に反対しており、それに本当に気分を害しているのを見ます。これも、私の意見では、実は解決策ではありません。なぜなら、それはそこにあり、世に出ており、機能しているからです。ますます多くのツールが登場しています。どうすればこれらのツールを倫理的に使えるのか?それが主要な問いだと思います。そして、どうすれば政府に本当に働きかけられるのか?

市場を規制するためにより多くの規制を打ち出すことです。多くの学生や教育機関と協力していますが、その点についてどうお考えですか?ええ、あなたの指摘についてですが、収益分配について言及されましたね。それはブロックチェーンに乗せるべきです。その話はしましたよね?ええ、そしてその話に続けますが、私たちが経験したこととして、2018年にデジタル競馬のブロックチェーンゲームを作りました。

規制が整備される前のことです。これはオーストラリアでの話でした。しかし、私たちがしたことは、政府と緊密に協力して規制を形成することでした。ですから、AIモデルやAIプログラムなどを作成している人々は、政府と協力して、どのような規制や倫理が必要かを共に作り上げる必要があります。それには時間がかかるでしょう。なぜなら、ブロックチェーンの分野でさえ、もう5〜7年前のことですが、まだ続いているからです。そして、私たちは今ようやく始めたばかりです。学生や若い学習者に関しては…私が彼らに望むのは…私には音楽をやっている17歳の娘がいるんですが、彼女は自分で曲を書くんです。それが素晴らしくて、まあ、親の欲目かもしれませんが。でも、そんな彼女に、私がAIで作った曲を送ってやるんです。すると彼女はそれをものすごく嫌がって、めちゃくちゃ腹を立てるんです。それがまた良くて。私はただ彼女に言うんです。「いいかい、AIというものが世の中にあることは知っておくべきだ。でも、それが君のオリジナリティに取って代わることは絶対にない」とね。今日ここに来る途中、まさにその会話をしたところです。なぜなら、一度オリジナルになれば、一度ディレクターになれば…これは今やあなたが使うためのツールであり、あなたは際立つでしょう。私たちは善悪を見分けられるようになります。それは音楽で見たことと同じです。電子音楽、シンセサイザーなどが出てきたとき、人々は5年間それに眉をひそめていましたが、やがて「これも音楽だ、創造的だ、使える」と理解するようになりました。そして今では、ほとんどすべてのヒット曲に電子音楽の要素が入っていますよね。だから、それは一種のサイクルなのです。インターネットも同じでした。

ええ、それなしでは生きていけませんよね。Wi-Fi接続がなければ、私たちは皆3歳の赤ちゃんのようになってしまいます。そうしたら、このイベントも開催できなかったでしょうね。皆さんもどこに来ればいいかわからなかったはずです。インターネットは社会の規範になりました。最初は、あなたが言うように、誰もがとても怖がっていました。「これは悪魔だ」とさえ言われた時代もありました。その後、それは社会の規範になりました。だから今、私たちはまだAIのハイプステージ(期待が先行する段階)にあり、次の5年でそれは私たちの社会の規範となり、これらすべての変化や規制などを伴ってやってくるでしょう。しかし、その点についても、先ほど話していましたが、私がデンマークで関わっていることとして、K-12(幼稚園から高校まで)の改革があります。クラス1から12までです。なぜなら、彼らにはより多くのデジタルリテラシーが必要であり、それはAIだけではないからです。

AIに飛びつく前に、そこから始めるのが非常に重要な場所だと思います。しかし今、私たちはそれを並行して行わなければなりません。なぜならAIはなくならないからです。ですから、私たちは若いうちから、もっと早くから始める必要があります。インターネットとは何か、その使い方、使わない方法を教える必要があります。フィッシング詐欺について話し、何が本物で何が偽物か、それがどう機能し、あなたの注意を引くためにどう戦っているか。あなたは自分の小さなエコーチェンバー(同じ意見ばかりが響き合う空間)に入れられます。一つのことが好きなら、やがてそれを愛するようになる。これらのものが作られている方法は二つあります。私たちの注意を引くために戦うこと、そして私たちを少しコントロールすることです。物議を醸すかもしれませんが。まるで『ブラック・ミラー』ですね。ニコラさん、あなたはどうですか?こうしたツールを開発している者として、倫理についてどう考えていますか?ええ、私たちはそれについて非常に慎重でした。私と共同創業者のタイラーは、彼が俳優として、私がアーティストとして、その出身だからです。そして、衝動に抵抗しなければなりません。なぜなら、それは非常に簡単だからです。

いくつかのツール開発に飛びつき、データの出所を気にしないことです。私たちは早い段階から非常に慎重でした。実際、多くの人が私たちを生成AIのカテゴリーに入れますが、私たちは生成ソリューションではありません。Wonder Studioは常に、自分の入力ショット、つまり演技をどう取り込むかということでした。私たちは俳優の身体や顔の演技を追跡し、それをCGキャラクターに転送しています。

ですから、ショットからカメラの追跡、ライティング、合成などすべてを取得します。つまり、それはあなたの撮影監督の腕次第ということになります。私たちはVFXと映画の魔法をその一部として残したかったのです。抵抗しなければなりません。なぜなら、初期段階ではそれに飛びつくのは非常に簡単だからです。私たちにとって、トレーニングデータのほとんど、あるいはすべてが合成データです。私たちは早い段階で学びました。

モーションキャプチャ用のデータの大部分は、モーションキャプチャスタジオで撮影されたものでした。それは主にゲーム用で、全身を捉えるために高いアングルにカメラを設置します。しかし、映画を撮ったり、アニメーションのレイアウトをしたりするときは、本当にカメラを動かして、「もし私たちが…」と社内で呼んでいるPTA(ポール・トーマス・アンダーソン)のような映画製作の言語を使いたいのです。

もし私がショットをぐるりと回し、広角に引いたり、俳優を追いかけたりしたら、それは破綻するのか?それが一つの側面であり、私たちはそれに忠実であり続けました。そしてもう一つは、私たちにはタイ・シェリダンという俳優がいて、スティーブン・スピルバーグやルッソ兄弟のジョー・ルッソが役員にいました。プラットフォームを立ち上げる前に、彼らと大きな映画を制作しました。ですから、私たちがそれを構築する方法は非常に重要でした。

私が恐れているのは、技術が進歩するにつれて人々が倫理を忘れてしまうことです。私たちは2023年にローンチし、2018年に開発を始めました。2023年にローンチしたとき、人々は倫理や著作権、トレーニングデータについて非常に高く評価していました。しかし、新しいツールが登場するにつれて、ソーシャルメディア上のコメントを見ても、それは徐々に消えていきます。サイクルのようなものです。

しかし、それはシリコンバレーの人々がエンターテイメント業界の人々のためにツールを作っていることに起因すると思います。それは二つの異なる人格であり、彼らは正直なところ、それを理解も気にしてもいません。なぜなら、先ほども言ったように、彼らは私たちの業界のためにツールを作っているのではなく、ソーシャルメディアやビデオ生成のために作っているからです。ですから、それは全く異なります。フェアユース(公正な利用)がどうなるか見てみましょう。イギリスでゲッティとStabilityの大規模な訴訟が始まったばかりだと思います。

それが始まりつつある大きな訴訟の一つです。そして昨日、ディズニーがMidjourneyを使っているという話がありましたね。ええ、どうなるか見てみましょう。私は技術の進歩を完全に止めることには賛成しませんが、ガードレールを設け、責任を持つことには賛成です。なぜなら、これらの企業のほとんどは、データの出所を知っているからです。ただ言わないだけです。ほとんどがインターネットのデータをスクレイピングしています。ですから、私たちは慎重に、そして完璧に…なぜなら、これらのことの大部分を合成データで再現することはできないからです。ただ、より高価で、より時間がかかるだけです。この中でFlow StudioやWonder Dynamicsを試したことがある人はどれくらいいますか?あまりいませんね。なるほど、素晴らしいツールですよ。なぜなら、それは実際にすべてのデータを提供してくれるからです。もしモーションキャプチャをするなら、例えば今、携帯電話を取り出して通りを歩いている人を撮影すれば、私が初期に息子と遊んでいたテストのように、それはすべてを返してくれます。そして、それはクラウドベースのシステムで、完全なプロジェクトファイルを提供してくれます。つまり、制御可能なAIです。ただ制御できないものを与えるだけではありません。ベースとなるテンプレートを提供し、そこから芸術的な作業を重ねることができます。Unreal Engineにエクスポートすることもできます。私がやるならそうします。そしてそこから、リアルタイムでこのAIプロセスを動かすこともできます。そして繰り返しになりますが、それは創造性を力づけるものであり、素晴らしいです。私はクリスにこれを言うように頼んでいませんよ。

私は新しいテクノロジーが好きで、クリエイターを本当に力づけるものが好きです。もし私の12歳の息子が何か面白いものを撮影し、それをアップロードしてキャラクターを選んで入れれば、彼はロボットになったり、他の何かになったりできます。それはクールなことです。彼は今、自分の物語を語ることができるのです。いえ、あなたがその点に言及してくれて嬉しいです。なぜなら、私たちは意図的にそうしたのです。AIが最終的な画素を提供してくれるという約束は、プロセスを本当に理解していない人々から来ていることを早い段階で見ていたからです。

そして、プロセスは常に反復的なものです。何かを作り、アニメーションスーパーバイザーやディレクターなどからフィードバックをもらい、常にショットの発見があります。そして、20回もやり直した後には、彼らは考えを変えて全てを投げ出すかもしれません。だから私たちは意図的に、Autodeskに参加した理由の一つでもありますが、それを構築しました。「OK、もし50〜60%まで到達できるなら、微調整に必要なすべてのパスとデータを提供してくれ。なぜなら、本当にアーティストの輝きは創造的な選択にあるからだ」と。

VFXアーティストは、創造的な部分にたどり着く前にどれだけ多くの反復的な作業をするかに常に不満を感じています。それが私たちが本当に解決したかったことです。そして私にとって、それがまだ機能する唯一の方法は、Blender、Maya、Unrealなど既存のツールとAIツールの組み合わせです。ですから私たちは意図的にそのように構築しました。もちろん、これらの研究課題は生成AIで解決されるでしょうが、まだ誰も解決していません。だからこそ、私はプロンプトはほんの小さな一部分に過ぎないと強く信じています。

それは本当にマルチモーダル(多様な入力形式)でなければなりません。私たちはまだアニメーションを作り、カメラを動かさなければならないでしょう。なぜなら、望むものを言葉で説明するのは不可能だからです。言ったように、演技と反応、演技のほとんどは反応することです。それを本当に説明することはできません。ええ、それを思い出させてくれてありがとう。それは重要です。さて、それは実は次の質問への良い移行になります。あなたは少し触れましたが、アーティストは創造性と自動化の間でどうやって適切なバランスを取ることができるのでしょうか?価値を付加する部分はどこで、そうでない部分はどこだとお考えですか?

私たちは、誰がただプロンプトを入力して何か手早くクールなものを作ったのかを見分けられるようになると思います。これには層があります。この部屋にいる全員がアーティスト、デジタルアーティストです。私たちは、映画を見ること自体を台無しにしてしまいました。なぜなら、うまくいかない小さなピクセルを見つけ出せるからです。私はロトスコープ(映像をなぞる作業)からキャリアを始めたことを覚えています。ダンジョンの最深部、下積みからです。

私はすべてのひどいロトスコープ作業を見ることができて、「もうこれ以上見られない」と思いました。なぜなら、あなたはそれが映画製作を台無しにすることに気づいたからです。しかし、本当にクールで美しく作られたものを見て、そのショットを作るのに何が必要だったかを理解したとき、それはあなたに力を与えてくれます。だから、私たちは多くの若いアーティスト、美術のバックグラウンドがない、あるいはアニメーションやストーリーテリング、映画で3年間大学に行っていないクリエイターに力を与えることになると思います。それ以前の人々は、そういったものを見て、それはそういうものだと感じるでしょう。

そして、あなたが言ったように、それはソーシャルメディアに入っていくでしょう。あなたの入口でもあると思います。私たちが最初にローンチしたとき、多くの人が使い始めて、「リギングって何?」「クリーンプレートって何?」と言うのを見ました。彼らはそれが何か知らなかったのです。そして彼らは学び始めました。CGは私にとって怖かったですし、アニメーションもかなり怖かったです。私は合成から来て、CGの側にもっと関わるようになったとき、それは本当に大変な学習曲線でした。そして、それが非常に複雑だからという理由だけで、特定の方向に進むのを怖がるアーティストをたくさん見ます。

ですから、たとえAIツールをストーリーテリングの実践に足を踏み入れるためだけに使ったとしても、それは重要だと思います。なぜなら、もしあなたが幸運なら、キャリアの中で5本から10本の長編映画を作ることができるかもしれませんが、それは本当に幸運な場合です。プロセスに非常に時間がかかるからです。短編映画も同じです。最初の長編を撮る前に、2、3本の短編映画から始めるかもしれません。それには多くの努力と何年もの歳月がかかります。ですから、少なくともこれらのツールを使えば、練習することができます。

あなたのストーリーテリングは、最初は上手くなくても、絶えず続けることができます。それほど費用もかからず、時間もかかりません。教育ツールとしても、この中でChatGPTを使っている人はどれくらいいますか?手を挙げない人は嘘をつかないでくださいね。本当ですか?素晴らしい。私が始めたいキャンペーンに「プロンプトする前に考えよう」というのがあります。これは私のアイデアの一つで、物事の持続可能性の観点からです。

ただプロンプトするためだけにプロンプトすべきではないと思います。

プロンプトや作業をより良く理解する助けになります。「行き詰まった。次に何をすればいい?」といった具合に。だから今、彼らは隣に教育者がいるのと同じで、それは力になります。しかし、それはまた、彼らがそれを使って、その使い方を理解し、教えられる必要があることを意味します。願わくは持続可能な方法で。ええ、AIはインスピレーションを模倣できますが、それは本当のインスピレーションではありません。だから、ChatGPTと話していても、それは時々非常に擬人化されています。「私たちの会話を楽しめました」といったように。それは本当に刺激的です。

だから、機械学習とは何か、インスピレーションとは何か、そういったことを理解するのは本当に重要だと思います。なぜなら、まさに機械が学ぶ方法は、人間の学習、人間の思考を模倣しているからです。だから、その背景全体を理解することが本当に重要です。それでも、インスピレーションは人間から来ています。このAIが何かを生成できるのは、私たちがこれほどの累積的な情報とインスピレーション、そしてこれらすべてのものを持ってこの瞬間に至ったからです。

ええ、今は私たちを模倣して、より多くのものを生成しています。しかし、真のインスピレーションは依然として人間から来ています。もしアーティストが何かをするなら、今やこれらのツールでより多くの時間を持っています。ですから、今はアーティストが周りを見渡し、他の多くのことを学び、より多様な文化から学び、世界をより理解して、さらに良いアイデアやあらゆることを思いつくべきだと思います。

私たちが持ち続けるべき主要なことは、それが目的を達成するための手段であるということです。良い映画監督は良い映画監督であり続けるでしょう。仮に生成ツールが本当に解決され、すべてが完璧に機能したとしても、それをAクラスの映画監督と、始めたばかりの誰かに与えたとして、彼らが同じものを作り出すとは言えません。あり得ないことです。今私たちが見ているのは、多くのゴミのような作品が出てきていることです。

それは結果です。VRの初期の頃、多くのエンジニアがコンテンツや物語を作っていましたが、それらは本当にひどいものでした。そして、人々はその技術をそれに基づいて判断していました。なぜなら、これらの企業はストーリーテリングがいかに難しいかを本当に理解していなかったからです。ですから、それは結局のところ目的を達成するための手段であり、ツールに過ぎないと思います。だから、私たちはまだ良い映画製作を見分けることができるでしょう。素晴らしい。さて、一歩前に進みましょう。

特に学生には、ツールで遊んでみることをお勧めします。私たちはこの分野ではまだ非常に初期段階にいます。これは私が初めて設立した会社で、共同創業者も同じです。実験するには本当に良い時期です。

多くの人々は、どんなツールが出てくるかただ待っているだけです。この業界がこの分野で本当に面白いのは、私たちが常に独自のパイプラインを作ってきたことです。そして、多くのオープンソースが存在します。「paperswithcode.com」のようなウェブサイトに行くと、通常、リリースから約6ヶ月の遅れがあります。つまり、例えばRan Wei Luか誰かが何かをリリースした場合、通常その6ヶ月前に、これが基になった研究論文があったということです。誰も真空で開発しているわけではありません。誰もがその上に構築しているのです。

多くの研究、多くの賢い人々、通常は学術界から来ています。ですから私のアドバイスは、既存のツールで遊ぶだけでなく、それもするべきですが、多くのツールがあるので少し圧倒されるでしょう。これらの研究論文を見るのを怖がらないでください。圧倒されるかもしれませんが、ChatGPTに入れれば、それがどこから来たのか説明してくれます。そして、多くのオープンソースを見つけて、これらのものをパッケージ化して組み合わせる方法を学ぶことができます。なぜなら、これらのツールは私たちの業界から生まれる必要があると思うからです。

そして、これらのツールの多くをその上に組み合わせることができます。MayaやUnrealなどのためのMCP(プラグイン)を使って、必要なものにより速く到達することができます。だから、あなたが言ったように、最悪なのは「嫌いだ、見ない、無視する」と言うことです。それは間違っていると思います。なぜなら、AIについて私が不満なのは、誰もがすべてをAIの傘下に入れていることです。テントではありませんよ、しゃれのつもりはありませんが。それは間違っています。なぜなら、私たちは業界、特にVFXで20年間も機械学習を使ってきたからです。そして人々は機械学習もAIの下に入れ始めています。それはあまりにも大きな分野です。すべてを一つの傘の下に入れることはできません。ですから、たとえプロンプトが嫌い、生成AIが嫌いだとしても、あなたを少し速くしてくれるAIツールはたくさん見つけられます。それが私の恐れです。学生として、完全にそれに反対すれば、あなたは遅れをとるでしょう。しかし、それはあなたのスキルを完全に変えて、すべてを使わなければならないという意味ではありません。

理解することが最も重要なことの一つだと思います。これらすべてがどうやって起こっているのか。そしてそれは倫理にも関わってきます。私たちがどんなツールを使っているのか。なぜなら、LLMの観点から見ても、すべてのLLMには特定のAIの振る舞いがあります。その振る舞いとは何か?そのLLMの背後にあるキャラクターとは何か?そして、その背後にどんなビジョンが置かれているのか?…を理解することは本当に重要です。なぜなら、前に進むためには、テクノロジーはそこにあり、ツールを差別化するのは、それらがどのように構築され、その背後にどのようなビジョンが置かれているかだからです。そして、私たちが倫理について、そしてそれがこれらすべてをどう変えるかについて話しているように、私たちにできることの一つは、これらの製品の消費者として、それらがどのように製品を構築しているのか、その背後に誰がいるのか、そして私たちが倫理的な製品を使っているのかどうかを調べるべきだということです。

…なぜなら、あなたのキャリアのある時点で、ビジネス会議でその話題が出て、それについて話せる必要があるからです。あるいはプロジェクトで。あるいは学生として、今日ここに学生は何人いますか?数人いますね?学生として、あなたにも話しています。もし私たちが全く同じ人間で、同じ仕事に応募していて、私がたまたまAIの短期コースやAIの能力を持っていたら、全く同じだと認識する必要があります。

…しかし、恐らくその仕事を得るのは私でしょう。なぜなら、業界は特に新しいテクノロジーに精通している人々を探していると思うからです。ですから、その認識を持つだけでいいのです。それに同意する必要も、愛する必要も、使う必要もありません。もしあなたがファインアートの画家なら、これを使う必要はありませんよね。そして私たちはまだファインアートを高く評価しています。誰かが40時間や50時間かけて何かをしたときのファインアートは素晴らしいです。私たちは人間として、そういった手作りのものが大好きです。

それでは…最良のシナリオと最悪のシナリオは何だと思いますか?今後数年間でAIがアーティストに与える影響について、最もエキサイティングな機会と最大のリスクは何だとお考えですか?

とにかく、最悪のシナリオは、ボストン・ダイナミクスのロボットがいて、NVIDIAとジェンスン・フアンがあそこでロボットを使って色々やっていることです。AIがあって、私たちは次の人間のように考えるAIに向かっています。私たちのように考えられるという新しいコンセプトが出てきています。だから最悪のシナリオは、ええ、ロボットがいることです。

3万ドルで、非常にゆっくりとキッチンのカップを取ってきたり、物を片付けたりできる。それが何かの始まりです。絶対に第一世代は買うな。いやいや、そういうことです。『ターミネーター2』は第二世代でしたよね。そしてT-1000は千番目でした。しかし、それが最悪のケースです。最良のケースは、人々が物語を語る力を得ること、文化の保存、言語の保存です。歴史とアートを、これまで見たことのない方法で蘇らせ、指数関数的な成長を遂げることです。

そして、この部屋にいる全員、そしてこのステージを超えた全員が物語を語る力を得ることです。なぜなら、ストーリーテリングは、私たちが愛し、共感するものであり、私たちの社会を創造し、私たちが生きるルールや法律を作り上げてきました。それは人間の本性です。私たちには帰属意識が必要であり、私たちを帰属させるための物語が必要であり、ヒーローが必要であり、アイドルが必要です。そして今、誰もがそれをできるようになります。利用可能なツールがある今ほど良い時代はなかったと思います。まあ、10年後はもっと良い時代かもしれませんが、今日、私たちは若いストーリーテラーやアート愛好家。私たちがこれらのツールなどを経験すればするほど、「うわ、見て、このロボットたちは本当に有能で、文字通り人間のような作業をしている」と思うたびに、そう感じます。しかし同時に、人間的な繋がりこそが私たちを人間たらしめているものです。最終的に、何が私たちを人間たらしめているのかを考え出す必要があります。

結局のところ、私たちは物理的な存在です。私たちはその物理法則に従っており、『インセプション』のような他の世界で生きることはできません。それは現実的なことではありません。そして繰り返しになりますが、私たちは本当にそれを望んでいるのでしょうか?私たちは本当にこれらの世界に行きたいのでしょうか?そして、私たちの人間性について何を評価するのでしょうか?ええ、時間とともに、私たちはある種のバランスを見つけると思います。そしてAIだけが脅威ではありません。

世界には他にも多くの脅威があります。それはその一つに過ぎません。そして、環境問題や他の多くのことで上手くいっていないように、私たちはとにかく上手くやっていません。そして、私たちは以前にも数回絶滅しかけています。もしかしたら、私たちはただ、これが私たちの終わりとなり、絶滅し、また戻ってくるのかもしれません。ロボットにやらせるんですね。ええ、つまり、人類の歴史全体を見ると、私たちは数回絶滅して、また戻ってきたのです。そして、ザ・ロックのようなセレブリティが家に座って、自分の肖像権をライセンス供与するようになるでしょう。

人の言うことを鵜呑みにするのではなく、挑戦しましょう。挑戦し、好奇心を持ち、本物でありましょう。ギリシャ哲学は長らく芸術を定義しようとしてきましたが、ほとんどのアプローチは、神が特定の人々のために創造したもの、あるいは宇宙が生み出したものを模倣することです。つまり、私たちは常に何かを模倣していて、今度は私たちが模倣したものを模倣するツールを発明したようなものです。これは本当に興味深いことです。

そして私たちは模倣を続け、AIがまさに行っているのは、私たちのパターンを模倣し、そこから最善の推測を導き出すことです。

AICU視点での意義

このセッションは、AICUが掲げる「つくる人をつくる」という理念と共通のビジョンを持つクリエイターが世界にもきちんと存在するという点でした。AIは人間の仕事を奪うのではなく、「本当に創りたいこと」に専念できる時間と空間を再び私たちに与えるかもしれない──そう確信させられるあっという間の2時間でした。

https://note.com/aicu/n/nf33345b3b7fe

Originally published at note.com/aicu on June 30, 2025.

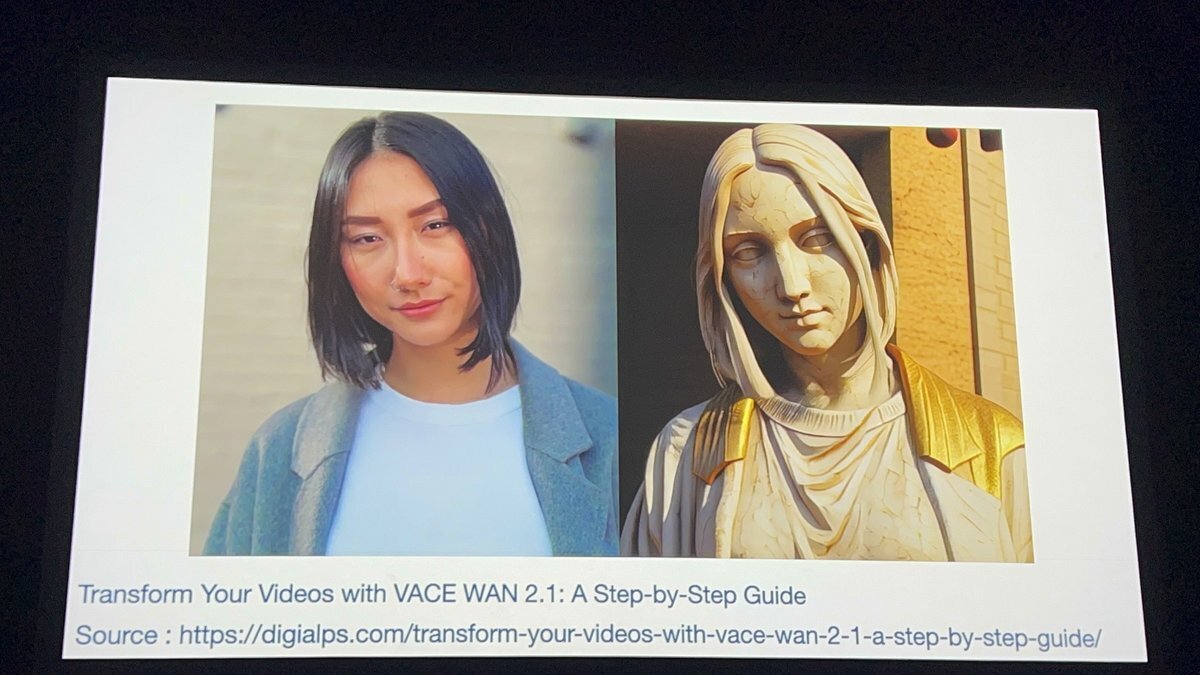

【Annecy2025】 世界の「アニメーションのためのAI」ディスカッション

世界のアニメーション作品が集まるアヌシーでもAIは昨年から引き続き議論を巻き起こしており、最新の業界ニュースはその火に油を注ぐばかりです。昨年実施されたアニメーション監督たちとの対話に続き、本セッション「AI for Animation?」では世界のアニメーションスタジオに焦点を当てています。彼らはどのように適応しているのでしょうか?

プロフェッショナルなアニメーションパイプラインにおけるAIの使用、内部でのテストから実社会での導入まで、ワークフローがどのように進化し、どのような新しい課題が生まれ、AIが実際にどのような問題を解決するのに役立つのかを探る議論です。実験、適応、時には抵抗している人々からの洞察を交えた、地に足のついた議論が行われました。

講演録:AIとスタジオの未来 — 適応、挑戦、そして創造性の再定義

イベント: アヌシー国際アニメーション映画祭 MIFAカンファレンス「AI for Animation?」

2025年6月11日(水) 13:30〜14:30

https://www.annecyfestival.com/en/the-mifa/2025-mifa-programme#date=2025-06-11,event=4e5a9e84-f21b-472f-b690-476bce60660f

講演概要: AIは議論を巻き起こし続けており、最新の業界ニュースはその火に油を注ぐばかりです。昨年の監督たちとの対話に続き、このセッションではスタジオに焦点を当てます:彼らはどのように適応しているのでしょうか?社内でのテストから現場での本格的な統合まで、ワークフローがどのように進化し、どのような新たな課題が生まれ、AIが実際にどのような問題を解決するのに役立つのかを探ります。実験し、適応し、時には抵抗する人々からの洞察に基づいた、地に足の着いた議論を展開します。

登壇者:

-

ティエリー・パルマン (Thierry Paalman) 氏

-

Head of technology, SUBMARINE ANIMATION B.V.

-

-

アルヴィッド・タッパート (Arvid Tappert) 氏

-

Senior Director, ASTERIA FILM CO

-

-

クエンティン・オージェ (Quentin Auger) 氏

-

Co-founder & Head of Innovation, DADA! ANIMATION

-

-

ニコラ・デュフレーヌ (Nicolas Dufresne) 氏

-

Author, director, educator, and independent developer, RxLaboratorio

-

モデレーター Flavio Perez(フラビオ・ペレス) R&Dテクニカルディレクター LES FÉES SPÉCIALES

https://les-fees-speciales.coop/equipe/flavio-perez/

はじめに

【司会:フラヴィオ・ペレス氏】

皆さん、こんにちは。本日はお集まりいただきありがとうございます。AIは、どのような角度から見ても主要なトピックです。本セッションでは、公式概要で示されたテーマに基づき、スタジオがこの変革にどう適応しているのか、現場の視点から深く掘り下げていきたいと思います。

まず、Submarineスタジオのティエリー・パルマンさんです。2006年から同社を率い、テクノロジーを駆使して最高のプロジェクトを生み出してこられました。

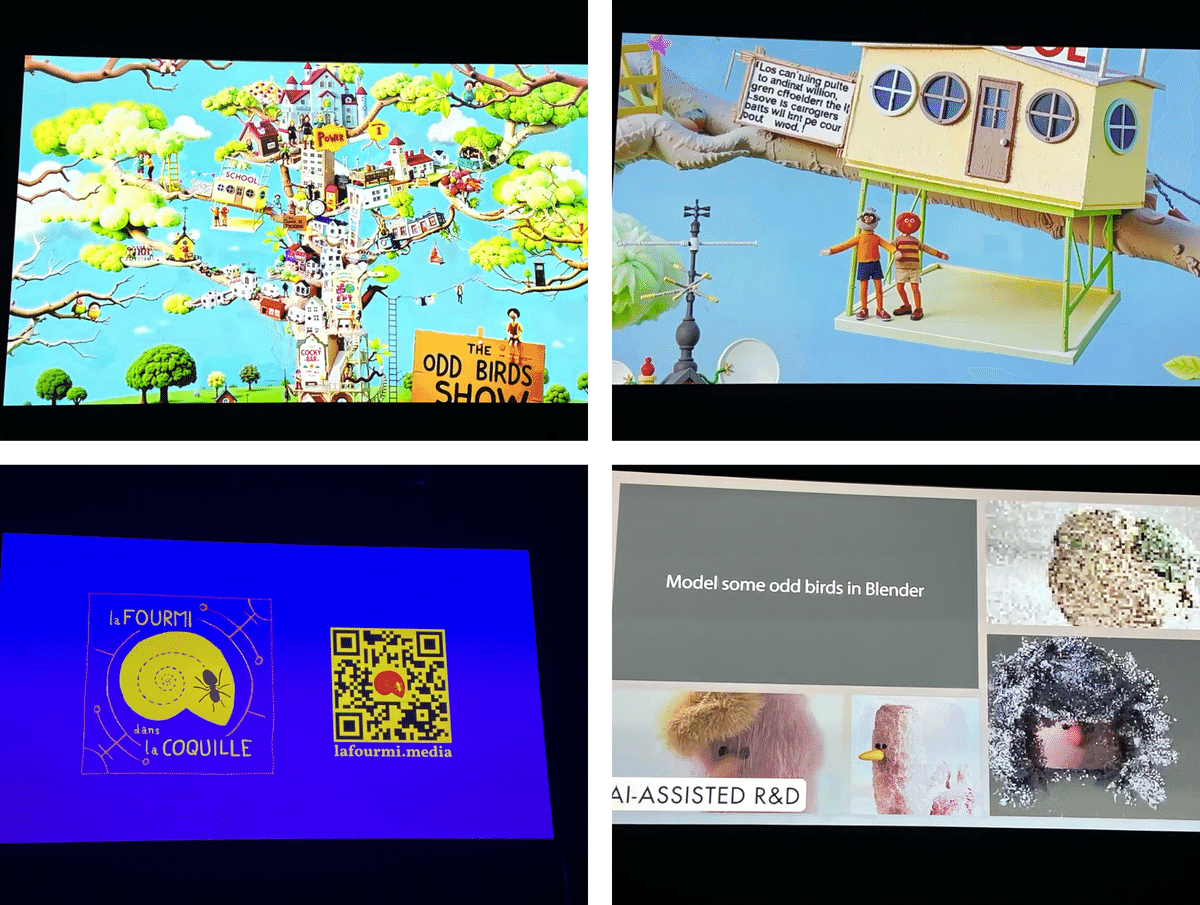

次に、アルヴィッド・タッパートさん。業界で25年の経験を持つベテランですが、そうは見えませんね。現在はAsteria Filmsで、アニメーターを力づけるハイブリッドおよびAI拡張ワークフローの最前線を切り拓いています。ご自身の短編アニメシリーズ『The Odd Bird Show』では、AIを代替品ではなく「クリエイティブな相棒」として活用できることを証明しています。

そして、ニコラ・デュフレーヌさん。多くの方がご存知の、アニメーション界における稀有で価値あるビジョンを体現する方です。彼はフリーソフトウェア、知識共有、社会的価値にコミットする開発者アーティストであり、業界を変えたオープンソースのパペットツール「Duik」の制作者です。最近では、ご自身のポッドキャストでAIに関する哲学的考察を発信されています。

最後に、DADA! Animationの共同設立者であり、イノベーション戦略を率いるクエンティン・オージェさんです。彼は大学や企業と共にシンクタンク「Creative Machines」を立ち上げ、専門家や学生を集めてAIワークフローをテストし、課題を議論する場を提供しています。

ではティエリーさん、Submarineでは「AI」が流行する以前から、どのようにテクノロジーを活用されてきたのでしょうか。

ディスカッション

【ティエリー・パルマン氏】

私たちの仕事は、常に予算内で最高の制作価値を引き出すことです。そのために、昔からテクノロジーは積極的に活用してきました。「AI」という言葉が一般的になるずっと前から、私たちはAIに類する技術を使っていました。例えば『サンドマン』の中の「千匹の猫の夢」というエピソードでは、アートディレクターが描いた大きな油絵を最終的なアニメーションに合成する必要がありました。その際、デプスパス(深度情報を持つ画像)を生成するツールを構築し、それを使って空気感のある霧を加えたり、動きの奥行きを表現したりしました。

ですから、現在私たちがAIと呼んでいるものの多くは、ここ数年で自然に流れ込んできた技術の延長線上にあると考えています。もちろん、まだ不器用でランダムな部分も多いですが。

【アルヴィッド・タッパート氏】

私自身も、AI以前から多くの技術をビジュアル制作と融合させてきました。ですから、私にとってAIの登場は、創造性の爆発のようなものでした。古い技術とAIを組み合わせることで、自分の作品をコントロールし続けながら、全く新しいワークフローを試すことができるようになったのです。実験の幅が広がり、純粋に制作がもっと楽しくなりました。

例えば、自作の3Dモデルや手描きのスタイルを、スタイル変換などを使って新たな表現に昇華させることができます。単に制作をスピードアップさせるだけでなく、2年前には不可能だった方法で、自分のスタイルを拡張したり、新しい表現を見つけたりできるのです。Blenderでは表現が難しい髪の毛やフェルトの質感を、AIを使えばよりリアルに見せることも可能です。また、手描きのドローイングに粘土のようなテクスチャーを与える、といった実験も行っています。私にとって、これは非常にエキサイティングなことです。

【ニコラ・デュフレーヌ氏】

(司会からの「哲学的視点が欠けているか」という問いに対して)

はい、もちろんそう思います。でなければ、2年もかけてポッドキャストを制作したりはしません。私たちは、AIという特定のトピックについてだけでなく、自分たちの働き方そのものについて、一度立ち止まって考える必要があると思うのです。哲学や内省には時間がかかります。AIが「時間の節約」をもたらすと同時に、私たちから「考える時間」を奪っているという側面は皮肉なことです。スタジオでは、日々の業務に追われ、自分たちのやっていることを哲学的に考える人はいません。私はポッドキャストを通じて、AIについて考えるためのいくつかの鍵を提供しようと試みています。何かを教えるというよりは、私が2年間考えてきた思考のプロセスを共有しているのです。

【クエンティン・オージェ氏】

私も、巨大企業が発信する情報に振り回される「奴隷」になるのではなく、自分たちで考える時間を持ちたいと考えました。そこで、私たちの分野に議題を持ち込み、アーティスト、経済学者、人文科学の研究者、マネージャーといった多様な人々が集合的に思考するための場を設けたのです。それがシンクタンク「Creative Machines」です。一人で考えるよりも、多くの人が集まった方が、より賢明に思考を深めることができます。この取り組みは歓迎されていると感じます。

【司会:フラヴィオ・ペレス氏】

アルヴィッドさん、あなたのプロジェクト『The Odd Bird Show』について、映像を見ながら詳しくお聞かせいただけますか?どのような経緯でこの手法を選んだのでしょう。

【アルヴィッド・タッパート氏】

はい、これは大人向けの番組で、奇妙な鳥たちが登場します。2年半前に、自分のドローイングを学習させ、自分のスタイルで鳥のキャラクターを生成する研究開発から始めました。AIのおかげで、以前は不可能だった「素早い失敗」が可能になったのです。アイデアを試し、アニメーションとして動かし、それから本格的な制作に入る。このサイクルが非常に重要です。

具体的なフローとしては、まず主要キャラクターを手描きし、スタイル変換をかけ、3Dでモデリングします。そして、その3Dモデルのレンダリング画像を、新たなキャラクターを生成するための学習データとして使います。これにより、様々なシーン設定で無限のキャラクターの可能性を試すことができます。また、VRのラグドール物理演算を使って素早くアニメーションをつけたり、役者の表情をフェイストラッキングして、リップシンク付きのアニメーションライブラリを構築したりもしました。

このように、伝統的なツールとAIを組み合わせ、最初から最後まで完全にコントロールを保っています。レンダリングに時間がかかるようなフワフワした質感のスタイルでも、AIを使えば非常に素早く実験と反復ができます。現在はソーシャルメディア向けの短編を公開していますが、22分の長編パイロット版も制作中です。このスピーディーなプロセスのおかげで、世の中で何か起きたら、4日後には関連クリップを公開することも可能です。

【司会:フラヴィオ・ペレス氏】

ティエリーさん、あなたのスタジオではAIをどのように捉えていますか?

【ティエリー・パルマン氏】

まず明確にしたいのは、AIは「家族の写真をジブリ風にする」ためだけのものではない、ということです。私たちは非二次創作的な、独自の作品を作りたいのです。Submarineでは、伝統的なワークフローを維持しつつ、AIをアーティストの時間や可能性を「強化する」ために利用しています。

例えば、2D画像から安定したデプスパスを生成する技術。これにより、以前は3Dでしか不可能だった合成手法が2Dでも利用可能になります。また、ライブアクション映像や3Dの骨格(アーマチュア)から、ノンフォトリアリスティックなレンダリングを生成することもできます。重要なのは、これをそのまま使うのではなく、自分自身のスタイルを学習させたモデルで実行することです。

こうした技術の登場により、私たちはスタジオとしての価値を再定義しなくてはなりません。誰もが映像を生成できる時代に、私たちの作品を際立たせるものは何か。それはスピードやコストではなく、私たちが語るべき物語であり、独自のクールなスタイルなのです。私たちは、ヨーロッパ市場で「最速・最安」を目指したことは一度もありません。

【ニコラ・デュフレーヌ氏】

ティエリーさんの話は、職人技の感覚、つまり「フロー」状態に入ることと関連していると思います。私自身も多くの自動化ツールを開発してきましたが、タイミング、ドローイング、ライティングといった創造性の核となる部分は、決して自動化しようとは思いません。

問題は、クライアントやプロデューサーがそのプロセスを見ないことです。彼らは、ライブアクション映像にスタイル変換をかけたものを「アニメーション」と見なし、なぜ1週間もかかるのかと問い詰めるかもしれません。フリーランスや個人のデザイナーにとっては死活問題です。だからこそ、業界全体を俯瞰する哲学的視点が必要なのです。

【クエンティン・オージェ氏】

私たちが開催したアニメーションジャム(短期集中制作会)でも、同様のことが明らかになりました。VFXスタジオなどでAIを専門に扱うプロは素晴らしい作品を作りましたが、AIに初めて触れるアーティストの多くは、機械にコントロールされている感覚に陥り、満足のいくものは作れませんでした。面白い映画が生まれたのは、AIが生み出すランダムな「ゴミ」の中から、人間が創造性を発揮して全く新しい物語を再構成した場合だけでした。これは「誰でも素晴らしいものが作れる」というマーケティング文句が、いかに現実と異なるかを示しています。

【司会:フラヴィオ・ペレス氏】アーティストがAIの使用を秘密にする傾向についてはいかがですか?

【ニコラ・デュフレーヌ氏】

「AI」という言葉が曖昧すぎることが一因です。「交通機関」と言うのと同じで、船なのか、自転車なのか、具体的に話さなければなりません。「セグメンテーションモデル」や「スタイル変換」といったように具体的に話すことで、病名が分かった時のように恐怖は和らぎます。

【アルヴィッド・タッパート氏】

私も数年前はソーシャルメディアへの投稿をためらいました。しかし、自分の作品を使い、倫理的にAIを活用する方法を示すことで、批判どころか多くの肯定的なコメントをもらいました。アーティストは恐れずに、倫理的なAIの活用法があることを発信し、若い世代をインスパイアしていくべきです。

【ニコラ・デュフレーヌ氏】

そして、これは個人の問題ではなく、社会やコミュニティの問題です。AI開発者の不透明性といった問題もあり、私たちは規制を必要としています。AIを恐れる人も、利用する人も、規制を求めているのです。それを望まないのは、不透明なビジネスで利益を得る巨大企業だけです。

【司会:フラヴィオ・ペレス氏】アルヴィッドさんが関わっているAsteriaでは、倫理的なAIモデルを開発していると聞きました。

【アルヴィッド・タッパート氏】

はい。Asteriaは、著作権フリーで、すべてライセンス料を支払い、倫理的に収集されたデータセットのみで学習させたモデルを開発しています。大手企業は「インターネット全体をスクレイピングしなければ良いモデルは作れない」と言いますが、それが間違いであることを証明しつつあります。このモデルは数週間以内に公開され、誰もが試せるようになります。自分の素材を統合することも可能です。誰もが正当な対価を得る、それが本来あるべき姿です。

【クエンティン・オージェ氏】

ヨーロッパにも同様の例はあります。フランスのPlayasは、完全に著作権フリーのデータセットで学習させたLLMを公開しています。

https://github.com/Pleias/pleias_ScholasticAI

スペインのストックフォト企業Freepikも、自社のデータのみで学習させた画像モデルを開発しています。こうした倫理的かつ、個人のPCでも動作する小規模で環境負荷の低いモデルが今後のトレンドになるでしょう。データブローカーからの需要も、ここ一ヶ月で「大量のデータ」から「高品質でキュレーションされた少量のデータ」へと劇的に変化しています。

【司会:フラヴィオ・ペレス氏】

非常に重要なトピックとして、次世代のアーティスト育成についてお聞きします。ジュニアのキャリアはどうなるのでしょうか?

【ティエリー・パルマン氏】

私たちは、伝統的なキャリアパスを引き続き支援しなくてはなりません。デッサンのような基礎が重要であることは変わりません。ジュニアをプロジェクトに参加させ、彼らが学ぶ機会を確保する方法を見つけることが、私たちのAIポリシーにも含まれています。

【クエンティン・オージェ氏】

ある社会学者の研究によると、AIの利用には2つの態度があるそうです。

-

スキルを失う態度 :面倒な作業をAIに任せることで、自分のスキルを練習する機会を失う。

-

スキルを高める態度 :AIを制約のない「クレイジーな同僚」として扱い、新しいアイデアのきっかけをもらう。

後者の使い方をすれば、人はより成長できます。

【ニコラ・デュフレーヌ氏】

シニアアーティストなら、自分がどちらの態度でAIを使っているか内省できます。しかし、初心者にはその区別が難しい。私が15年前にコーディングを学んだ時、コードだけでなく数学や論理など、その周辺にある多くのことを学びました。AIでコーディングすると、その周辺領域を学ぶ「セレンディピティ(偶然の発見)」が失われます。AIで得た時間を、別の何かを学ぶために使うなら良いのですが、より多くの仕事をこなすようプレッシャーをかけられれば、ただ消耗するだけです。これが、私がAI全般に対して抱いている懸念です。

【司会:フラヴィオ・ペレス氏】

しかし、もはやパンドラの箱は開かれています。使わなければ競争力を失うのでは?

【ニコラ・デュフレーヌ氏】

まさしく、だからこそこれは個人の問題ではないのです。労働者が力を持たず、恐怖を感じている。力を取り戻す唯一の方法は、規制を設け、集合的に考え、行動することです。

質疑応答

【会場からの質問】

アニメーションの本質について哲学的な質問です。私にとってアニメーションとは、1フレームが文字で、1つの動きが言葉、1ショットが文章のようなものです。AIの発展を見ていると、そのフレーム単位の意図が失われていくように感じます。アニメーションは何か別のものに変わってしまうのでしょうか?

【アルヴィッド・タッパート氏】

いいえ、ビジョンは依然としてあなたの中に必要です。AIは、あなたが心に描いたフレームに到達するための、あくまで一つの「方法」にすぎません。例えば「50フレーム目で目を開く」といったコントロールは、今後も重要であり続けます。フレームごとのアニメーションがなくなることはないでしょう。

【ニコラ・デュフレーヌ氏】

AIは既存のものを置き換えるのではなく、新しい表現方法として共存していくでしょう。全ての技術は常に使われ続けます。今は移行期だからこそ、恐怖を感じるのです。伝統的なアニメーションを愛する人がいる一方で、AIで新しい芸術を生み出す人も現れるでしょう。哲学的な視点では両者は共存できます。もちろん、経済的な視点では議論の余地がありますが。

【司会:フラヴィオ・ペレス氏】

ありがとうございました。残念ながらお時間です。素晴らしいご回答、そして活発な議論に感謝いたします。登壇者の皆様に大きな拍手をお願いします。

レポートを終えて

非常に示唆に富んだ話で、フランスおよび欧米圏のアニメーションにおけるAI使用やその倫理観は大変進んでいるという理解ができました。セレンディピティ、クラフトマンシップ、特に「目標に到達する時間が短すぎてセレンディピティ(不要なものからの発見)」の機会が失われているという話は「なるほどなあ」、と思いました。この知見を日本でも生かしていきたいところです。

https://note.com/aicu/n/nf33345b3b7fe

Originally published at note.com/aicu on June 15, 2025.

【Annecy2025】現地突撃取材! 反AI集会での声明と対話

2025年6月12日、アヌシー国際アニメーション映画祭のメイン会場、ボンリュー国立劇場の前で、アンチAIによる大規模な集会が開催されました。

「つくる人をつくる」をビジョンとするAICUは「AI Creators Union」でもあります。代表、白井暁彦によってビデオレポートと対話、声明の翻訳を実施いたしました。

[Video Report] Dialogue with anti-AI democracy in Annecy International

Film Festival in France. June 12th, 2025

声明文(日本語訳)

皆さんのご参加、大変嬉しく思います。

この集会の目的、あるいは行動の原点は、アニメーション業界で働くアーティストや労働者を集め、支援を示すことです。なぜなら、アニメーション業界で働く多くの人々が、非常に落胆し、不安を抱え、私たちの業界の将来を憂慮しているからです。これは、私たち労働組合や組合の代表者が、組合員からの声や私たち自身の経験を通じて認識していることです。ですから、この集会は、アニメーション労働者のための、アニメーション労働者による、私たちのためのものです。これから全文を読み上げますが、フランス語にも翻訳されます。

もし何か伝えたいことや発表したいことがある方がいらっしゃれば、その機会も設けます。また、皆さん、つまり聴衆の皆さんからの質問や、アドバイス、経験の共有も歓迎します。なぜなら、各国がそれぞれ独自の問題を抱えているからです。

すべての労働組合が同じように機能しているわけではありません。誰もが組合を結成する機会やチャンスに恵まれているわけではありません。だからこそ、私たちは知識を共有し、アーティストとして団結したいのです。誰も私たちのために行動してはくれませんから。

この声明は、生成AIの利用とその破壊的な影響に関して行動を呼びかける、国際的なアニメーション労働組合、連盟、組織の共同体によって作成され、支持されています。

ここ数年、アニメーション業界が大きな打撃を受けていることは紛れもない事実です。ストリーミング配信の経済性は全く儲からないことが証明され、パンデミック中の過剰な投資は、避けられないストリーミングバブルの崩壊を招きました。その影響を最も受けているのは、偽りの約束で雇用された労働者たちであり、大量解雇、アウトソーシングの増加、スタジオの閉鎖や予算の絶え間ない削減につながる合併や買収という形で現れています。これは、複数の視聴覚エンターテインメント産業に共通しており、アニメーション、音楽、VFX、そしてゲーム業界の労働者に影響を与えています。

アニメーションにおける生成AIの急速な拡大は、こうした状況への答えであるという誤った認識によって推進されています。これらの業界で働くことは、ごく少数の人々に対して私たちの経済的価値を証明するための絶え間ない戦いです。そして、その人々にとって、生成AIは「うますぎる話」をもたらします。つまり、単純で曖昧な記述から言葉や画像を生成できる、まるで魔法のような機械です。しかし、生成AIはツールでもなく、効果的でも安価でもありません。それは欠陥があり、破壊的なコピー機です。

生成AIは、文字通り、学習に使われた著作権で保護された作品だけでなく、それらの作品に埋め込まれた地域の人間文化や価値観、規範からも構築され、引用しています。それは創造的な革新と再生に直接的な脅威をもたらし、人間の創造性を特徴づける豊かさと多様性を、それを制御し使用する人々の偏見によって形作られた創造性に置き換えてしまいます。それは積極的にクリエイターをそれぞれの業界から追い出し、完全に回復することのできない知識と才能の必然的な喪失につながるだけでなく、すべての芸術の私物化に直接つながります。

生成AIは、アーティストを支援するのではなく、破壊しようとする技術です。人間の不在は、AIアートのバグではなく、仕様なのです。それはツールではありません。私たちは生成AIを使っているのではありません。私たちが望むことをさせようと、それと交渉しているのです。

生成AIは、アートを通じて世界をつなぎ続けるために働く世界中の何百万人もの人々の雇用と生活を失わせるだけでなく、残念ながら、このますます有害な技術開発の犠牲者は視聴覚産業だけではありません。この同じ技術は、一般市民の間に不和や不信感を助長するために使われており、国際安全保障を超えて広範な影響を及ぼしています。これには、ニュースにおける犯罪証拠の捏造、ディープフェイクポルノグラフィーを含む新しい形のセクシャルハラスメント、プライバシー侵害などが含まれます。

生成AIモデルの学習と運用に必要な計算能力は、膨大な量の電力と水を必要とし、地方自治体の水道供給を直接圧迫し、地域の生態系を破壊します。この無秩序な成長と不当な技術楽観主義は、計算能力需要の拡大、二酸化炭素排出量の増加、電力需要パターンの変化、天然資源の枯渇の加速など、信じられないほどの環境への影響を伴い、さらに人権を全く尊重せずに搾取しています。そのため、AIの倫理的かつ公正な利用に関する保護の枠組みが必要です。これについては、国際労働機関(ILO)の研究概要を参照します。そこでは、「3つのC」という概念が提案されています。すなわち、補償(Compensation)、創造者の作品の使用に関する管理(Control on the use of the work of the creator)、そしてインフォームドコンセント(informed Consent)です。また、技能開発を通じた労働力の移行を管理するための国内および国際的な政策や、労働者を支援するための社会的保護の利用も求められています。

「同意」とは、一方での技術革新と、他方での持続可能で強力な文化・創造セクターとの間の合理的なバランスを意味します。

「補償」とは、イラスト、アニメーション、執筆、声の仕事、肖像、画像を含むがこれらに限定されない、AI生成コンテンツにおける彼らの作品の使用に対して、パフォーマーやクリエイターが公正に補償されるべきであることを意味します。

作家、マジシャン、映画製作者、ビジュアルアーティスト、その他の専門家などのクリエイターは、自身の作品、アイデンティティ、創造的なインプットがAIシステムによってどのように使用、改変、複製されるかを管理できる必要があります。この管理により、クリエイターの知的財産、労働、評判が尊重され、公正な評価と補償を受けることが保証されます。

これを実現するためには、クリエイターがAI、特に生成AIが何を意味するのかを理解する必要があります。また、関連する雇用条件を交渉するための主体性を彼らの間に築くことも必要です。私たちは規制当局、立法者、政府に対し、文化と芸術、そしてそれが提供する価値のために戦い、それらの労働者と権利を保護する法律を起草し、実施するよう呼びかけます。私たちはプロデューサー、ショーランナー、スタジオの責任者、制作スタッフに対し、私たちの創造的な文化を理解し、保護し、労働者と私たちの仕事の両方を優先するよう呼びかけます。

私たちは世界中のすべてのクリエイティブワーカーに団結を呼びかけます。人間が作った作品を支持するようお願いします。AIの導入に反対の声を上げるようお願いします。情報を得て、仲間の労働者と組合を結成し、私たちの芸術と文化、私たちの仕事と生活を守るようお願いします。

この声明全体は、以下の団体によって署名・支持されています。ABRAFA(ベルギー・アニメーション労働組合)、AGRAF(フランス、監督・グラフィックオーダー・作家協会)、AWI(アイルランド、アニメーション労働組合)、CNT- SIPMS(フランス、出版・メディア・文化・ショービジネス組合)、CSVI(スペイン、ビデオゲーム組合)、FIA(国際俳優連盟)、FIM(国際音楽家連盟)、FNSAC- CGT(フランス、エンターテイメント組合連盟)、La Guilde Française des Scénaristes(フランス、脚本家組合)、GWUI(アイルランド、ビデオゲーム労働組合)、Les Intervalles(フランス、アニメーションにおける虐待と差別に反対する協会)、Kunstenbond(オランダ、イラスト・漫画・アニメーション労働者組合)、La Ligue des Auteurs Professionnels(フランス、作家組合)、Syndicat des Scénaristes(フランス、脚本家組合)、SFA-CGT(フランス、吹き替え俳優・俳優・コメディアン組合)、SNAM- CGT(フランス、マジシャン組合)、SNT-PCT(フランス、アニメーション・VFX労働組合)、SPIAC- CGT(フランス、アニメーション労働組合)、SDJV(フランス、ビデオゲーム労働組合)、The Animation Guild(アメリカ、アニメーション労働者・作家組合)、Touchpama AVWF(フランス、生成AIに反対する俳優・吹き替え協会)、UNI MEI(国際芸術・エンターテイメント連盟)、UNI VAREHIS(ベルギー、監督組合)、United Voice Artists(国際声優ギルド・協会・組合連合)、Le Voix(フランス、俳優・吹き替え・コメディアン協会)、そしてイギリスの組合です。

ご清聴ありがとうございました。長くなりましたし、とても暑いですね。

これをフランス語で全文読む必要があるのか、それともここにいる皆さんが英語の声明で内容を十分に理解できるのか、よくわかりません。

もし皆さんの代表者と話す機会があれば、参加するよう頼んでください。これは公開リリースで、報道機関に送ることができます。8カ国、26の異なる組合からのものです。これはアニメーション業界で初めての国際的な組合連合です。

私たちと労働者の権利のためになすべきことはたくさんあるので、共に多くの戦いを繰り広げていけることを願っています。

Statement by other organizations

会場は晴天で40度近い気温であり、途中で撮影機材が熱暴走をしてしまったため、録画を途中で終了していますが、最後にAI Creators Unionとして声明を発信させていただきました。

AICUの声明(要旨)

イタリア反AI団体の後に、AICU: AI Creator Union 代表・白井暁彦(AkihikoSHIRAI)が対話として発言をさせていただきました。(録画等をお持ちの方は共有いただけますと幸いです)

ご機会をいただきありがとうございます。皆さんの勇気ある活動に敬意を表明します。

我々はAICU, AI Creator Unionです。米国と日本を中心に活動しています。

皆さんは我々に「boo」を言っていいでしょう。しかし我々もクリエイターなのです。

皆さんの一生を賭したクリエイティブな活動に敬意を表します。 技術は技術、人は人、大企業は大企業なのです。

我々はAIをクリエイティブに使う団体ですが、自動化や、他者の剽窃や侵害、特にクリエイターの価値を下げる活動には独自の規制を持って制限しています。AIを不可能を可能にし、新しい表現を探求するために使うのであり、クリエイティブの価値を下げ、クリエイターの価格を暴力的に下げるためにAI技術を使うことは目的ではありません。

人々が作り続けられるように、それぞれの主張を尊重し、包み隠すことなく本日この日この場で発された主張をより多くの人々に伝えていきたいと思います。

対話の機会をいただきありがとうございます。聞いていただき、ありがとうございました。

対話を終えて

100人以上になっていた参加者から拍手をいただき、また最後には代表の方からは「素晴らしい対話であった」というお言葉をいただきました。

AICUの登壇の前には、他の団体によるジェンダー問題や、児童搾取についての視点での発言をされている団体も存在しました。日本においては社会活動、団体による対話といった活動はなかなか難しいと考えますが、一方で、経済論理によるAIの急激な採用や、「うますぎる話」という視点は反AIかどうかという立場を超えて、慎重に考えるべきです。またクリエイティブAI採用の過程において採用側担当者から「AIだから安くていいでしょう?」といった不利益な契約やハラスメントを受けるケースも存在しています。これらは日本の法律においても下請法やフリーランス法、不正競争防止法といった法律遵守の視点でも問題がある行為です。

AICUは「つくる人をつくる」スタートアップ企業であり、AICU mediaは闇雲なAI推進ではなく、確かな情報と教育、モラル、倫理観を持ってクリエイターの価値向上に貢献していきたいと考えております。今後も積極的に中立的な姿勢でこの問題を扱っていきます。理解や対話、その共有をお願いいたします。 AICU 代表 白井暁彦

反AI集会に参加してきました

活動に敬意を表します

我々 AICU (X@AICUai) はクリエイターの技術や尊厳を包み隠さず共有します。クリエイターの賃金を下げるためにAIを使うのではなく、新しい表現を探求し、作家が作り続けられるために何をすればいいか、対話を続けます(続#Annecy2025) pic.twitter.com/gJ6bcPEOJg— Dr.(Shirai)Hakase - しらいはかせ (@o_ob) June 12, 2025

Statement in English

Very nice to have everyone here.

The meaning or the action from which this started is to gather artists, animation workers to show support because I think a lot of people who are working in animation are feeling very discouraged. anxious and have worried about the future of our industry. That is something that we as unions and my fellow union representatives have been made aware of, or whether through our union members or by our own experiences. So this meetup is for you,

us, for animation workers, by animation workers. We’ll be reading the full statement, which will also be translated in French.

some people if they want to tell or announce something. And there’s also an opportunity from you guys, the audience, to ask questions or to give us tips or share your experiences because every country has been having their own issues.

Every union works differently. Not everyone has the chance or the opportunity to unionize. So we want to share our knowledge and bring us artists together because no one else is going to do it for us.

The statement was composed and supported by a collective of international animation unions, federations, and organizations calling for action in regards to the usage of generative artificial intelligence and its destructive impact.

It is an undeniable fact that the animation industry has been suffering greatly these last few years. The economics of streaming have been proven to be not at all lucrative, and the increased spending during the pandemic led to an avoidable burst of a streaming bubble. It is the workers that were staffed up with false promises that are feeling the repercussions through mass layoffs, the increased use of outsourcing, mergers and acquisitions that lead to the closure of studios and ever-decreasing budgets. This echoes across multiple audiovisual entertainment industries and affects workers in animation, music, VFX, and the gaming industry. This rapid expansion of generative AI in animation is propelled by the perceived belief that it is the answer to these developments. To work in these industries is a constant battle to prove our economic worth to a very small number of and to those people generative AI brings an offer too good to be true: a near-magical machine that can produce words and images from a simple and vague description. Generative AI, however, is neither a tool nor effective nor cheap. It is a copying machine that is flawed, destructive.

Generative AI literally builds upon and draws not only from the copyrighted works that it was trained on, but also from the local human culture of values and the norms embedded within those works. It poses an immediate threat to creative innovation and renewal, replacing the riches and diversity that characterize human creativity with a creativity shaped by the biases of those controlling and using it. It actively pushes creatives out of their respective industry, which will not only lead to the inevitable loss of knowledge and talent that will never be recovered fully, but also directly leads to the privatization of all art.

Generative AI is a technology that seeks not to support artists but to destroy them. The absence of human is a feature, not a bug, of AI art. It is not a tool. We do not use generative AI. We negotiate with it to try and make it do the things we want it to.

Generative AI promises not only the loss of employments and livelihoods for millions of people worldwide that work at keeping the world connected through their art. Unfortunately, the audiovisual industry is not the only victim of this increasingly damaging tech development. This same technology is being used to foster dissent, and distrust among the public and has wide-ranging implications beyond international security, including the fabrication of criminal evidence in news, new forms of sexual harassment including deepfake pornography and privacy violations. The computational power required to train and generative AI models demand a staggering amount of electricity and water, which directly strains municipal water supplies and disrupts local ecosystems. This unchecked growth and unjustifiable techno-optimism comes with incredible environmental consequences, including expanding demand for computing power, carbon footprints, shifts in patterns of electricity demands, and an accelerated depletion of natural resources, additionally exploiting without any respect for human rights. As such, there is a need for protection frameworks around the ethical and fair use of AI. For this, we refer to the research brief of the International, which proposes the concept of three Cs: compensation, control on the use of the work of the creator, and informed consent, but also for the policies nationally and internationally to manage workforce transition through skill development as well as the use of social protection to support with consent we mean a reasonable balance between on the one hand technological innovation and on the other hand a sustainable and strong cultural and creative sector.

With compensation we mean performers and creators should be fairly compensated for the use of their work, including but not limited to illustrations, animations, writing, voice work, likeness or image in AI-generated content.

Creators such as writers, magicians, filmmakers, visual artists, and other professionals need to be able to govern how their works, identities, and creative input are used, adapted, and reproduced by AI systems. This control ensures that the creators’ intellectual property, labor, and reputations are respected.

and that they receive fair recognition and compensation. In order for this to be realized, creators need to have an understanding on what AI, and particularly generative AI, entails. It is also necessary to build agency among them to negotiate relevant employment conditions. We call upon the regulators, lawmakers and governments to fight for culture and arts and the value it provides to draft and implement legislation that protects those workers and those rights. We call upon producers, showrunners, studio heads and production staff to understand and protect our creative culture and to prioritize both the workers and our work.

We call upon all the creative workers worldwide to unite. We ask that you support human-made works. We ask that you speak up against the implementation of AI. We ask that you become informed and unionize with your fellow workers to protect our art and culture, our work and our livelihood.

The entire statement was signed and supported by ABRAFA, the Belgian Animation Workers Union, AGRAF, France, the Directors, Graphic Orders and Writers Association, AWI, Ireland, Animation Workers Union, CNT-SIPMS, France, Press Media Culture and Show Union, CSVI, Spain. Video Game Union, FIA International Federation of Actors, FIM International Federation of Musicians, FNSAC-CGT France, Federation of Entertainment Unions, La Guilde Française des Scénaristes France, Writers Union, GWUI Ireland, Video Game Workers Union, Les Intervalles, France, Association Against Abuse and Discrimination in Animation, Kunstenbond, Nederland, Illustration, Comic and Animation Workers, La Ligue des Auteurs Professionnels, France, The Authors Union, Syndicat des Scénaristes, France Writers’ Union, SFA-CGT France, Dubbers, Actors, Dubbers and Comedians Union, SNAM-CGT France, Magicians Union, SNT-PCT France, Animation and VFX Workers Union, SPIAC-CGT France, Animation Workers Union, SDIV France, Video Game Workers Union, The Animation Guild, USA, Animation Workers and Writers Union, Touchpama AVWF France, Actors Dubbing Association Against Generative AI, UNI MEI, International Arts and Entertainment Alliance, UNI VAREHIS, Belgium Directors Union, United Voice Artists, International Coalition of Voice Acting Guilds Associations and Unions, Le Voix France, Association of Actors, Dubbing and Comedians, and the UK one.

Thank you for listening. That was a lot and it’s very warm.

Statement in French

【生成AIと社会】ディズニー、ユニバーサル、ドリームワークスがMidjourneyを提訴

2025年6月11日、The Walt Disney Company(ディズニー)、Universal City Studios Productions LLLP(ユニバーサル)、DreamWorks Animation L.L.C.(ドリームワークス)がMidjourney, Inc.をカリフォルニア州中央地区連邦地方裁判所に提訴しました。

公式情報と訴訟の概要

-

提訴日 : 2025年6月11日

-

原告 : The Walt Disney Company(ディズニー)、Universal City Studios Productions LLLPおよびDreamWorks Animation L.L.C.(ユニバーサル)

-

被告 : Midjourney, Inc.

-

提訴場所 : カリフォルニア州中央地区連邦地方裁判所

原告(ディズニー&ユニバーサル)の主な主張

訴状によると、原告の主張は非常に厳しい言葉で述べられています。

-

大規模な著作権侵害 : Midjourneyは、ディズニーやユニバーサルが巨額の投資をして生み出したキャラクター(「スター・ウォーズ」のキャラクター、ミニオンズなど)を含む、数えきれないほどの著作物を無断でコピーし、自社のAIモデルのトレーニングに使用した。

-

「盗作の底なし沼」 : Midjourneyのサービスを「著作権のただ乗り(Free-rider)」であり、「盗作の底なし沼(a bottomless pit of plagiarism)」だと痛烈に非難。ユーザーがプロンプトを入力するだけで、許諾を得ていない作品のコピーを無限に生成する「仮想の自動販売機」のようだと表現しています。

-

意図的な侵害 : 原告は以前からMidjourneyに対して侵害行為の停止を求めていたにもかかわらず、Midjourneyはこれを無視し、侵害行為は計算された意図的なものであると主張。

-

将来のビデオ生成への懸念 : Midjourneyが近く提供を開始するビデオ生成サービスも、同様に著作権を侵害するものであると指摘しています。

-

損害賠償と差止命令 : 著作権侵害によって得た利益の賠償と、これ以上の侵害行為を差し止めることを裁判所に求めています。

被告(Midjourney)の公式な反応

現時点(2025年6月12日)で、Midjourney側からの公式な声明や反論は確認されていません。 多くの報道機関がMidjourneyにコメントを求めていますが、まだ回答はないようです。

AICUの視点

AICUでは米国の著作権に関する2つの視点を「ジブリ化以降の著作権 - カルフォルニア南北戦争」という切り口でシリーズで扱っています。

窓の杜「生成AIストリーム」

https://forest.watch.impress.co.jp/docs/serial/aistream/2016100.html

https://forest.watch.impress.co.jp/docs/serial/aistream/2017265.html

https://corp.aicu.ai/en/opinion-ai-copyright-wars-after-ghiblification

この訴訟は、生成AIと著作権を巡る議論において、極めて重要なケースとなります。

-

なぜ「今」この訴訟が重要なのか?

-

これまでもアーティストによる集団訴訟はありましたが、ハリウッドの巨大資本を持つスタジオが直接AI企業を訴えたのは初めてのケースです。

-

Midjourneyは広告業界やアート、映像業界のプリプロダクションでも広く使われており、NijiJourneyにも影響を与える可能性があります。これがAI業界全体に与える影響は大きいです。

-

この裁判の結果が、今後のAI開発のルールや、クリエイターとAI企業の共存のあり方を左右する試金石となる可能性があります。

-

-

「フェアユース」は通用するのか?

-

AIの学習データに著作物を利用する行為は、米国の著作権法における「フェアユース(公正な利用)」にあたる、というのが北カルフォルニア、特にサンフランシスコのAIスタートアップ企業側の主張です。

-

しかし、映画産業やアート産業を多く抱えるロサンゼルスを中心とした南側、ディズニー側はこれを真っ向から否定しています。この裁判で「学習」が「公正な利用」と認められるかどうかが、最大の争点の一つになります。

-

-

関連した訴訟

2025年5月10日にトランプ大統領によって解任を命じられた元米国著作権局長・知的財産法専門家シラ・パールマター氏(Shira Perlmutter)氏もこの解任が不当であるとして訴訟を起こしています。

https://note.com/o_ob/n/n18b82483020f -

技術的な対策は可能か?

-

訴状では「他のAIサービスが実装している技術的措置」をMidjourneyが採用していないと指摘されています。特定のキャラクターを生成しないようにするフィルタリング技術などの是非や、その有効性についても論点になり得ます。

-

-

日本への影響は?

-

日本の著作権法第30条の4では、AI開発のための学習は原則として著作権者の許諾なく行えるとされていますが、これは「著作権者の利益を不当に害する場合」は除かれます。

-

今回の訴訟は、何が「不当に害する場合」にあたるのかを考える上での重要な参考事例となります。日本のクリエイターやAI開発者にとっても他人事ではないことを強調。

-

この話題はAICUの読者であるクリエイティブAI業界にとって重要な話題であると理解し、どのような影響を与えうるか、注意深く見守っていきます。

Originally published at note.com/aicu on June 12, 2025.

【サクリ!AIツール】テキストから動画が作れる「Bingビデオクリエーター」が登場!

2025年6月2日、16周年となるMicrosoft Bingから新たな生成AIツール「Bingビデオクリエーター 」(Bing Video Creator)が公開されました。画像生成AI「Bing Image Creator」に続き、今度はテキストから動画を無料で生成できる時代がやってきました。

生成AIで動画まで作れる──それもスマホアプリから手軽に。

そんな夢のような体験が、OpenAI提供の動画生成AI「Sora」エンジンを使い、無料で快適にTextToVideo(t2v)が利用できるツールがリリースされました。

Bing Video Creatorとは?

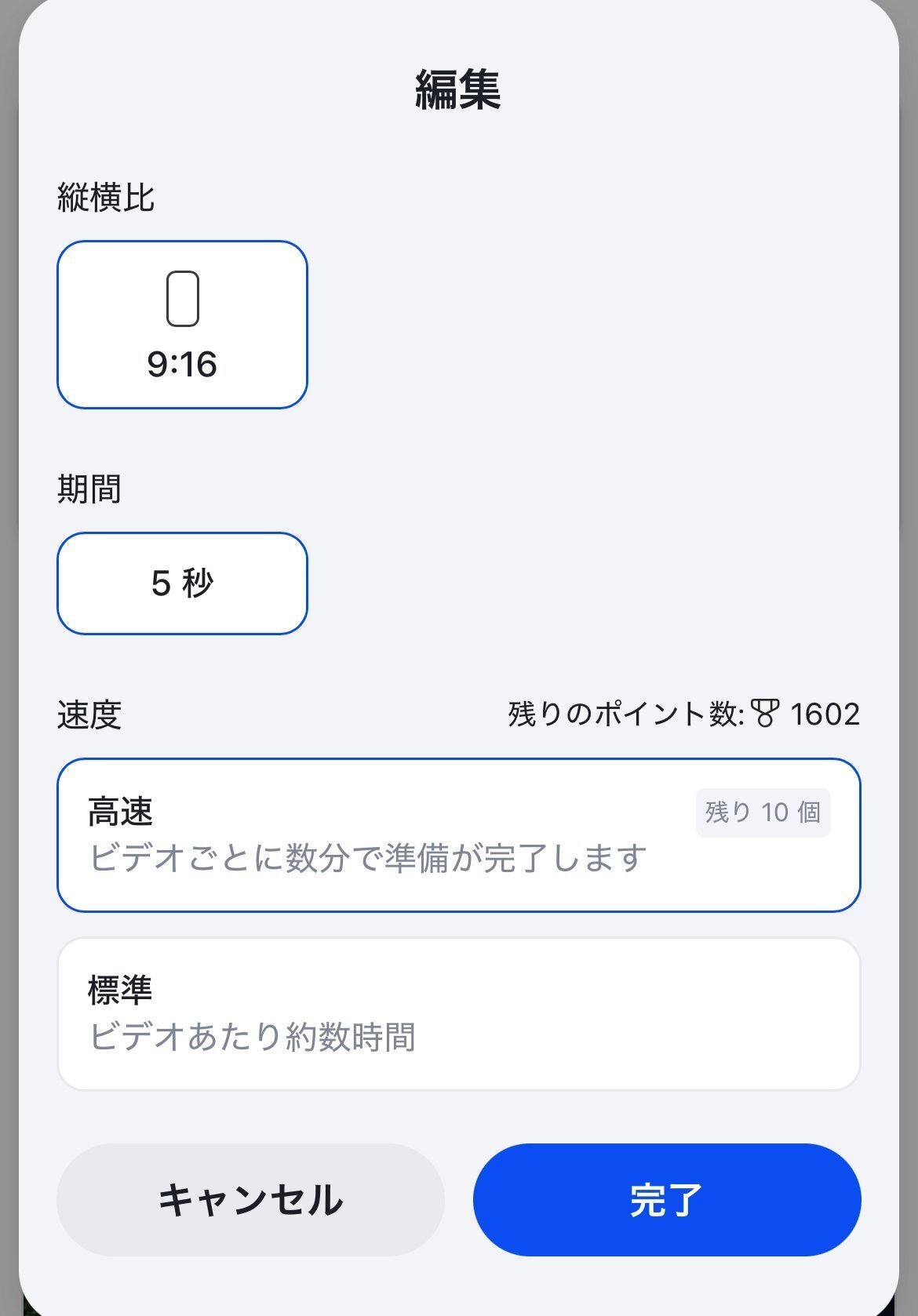

Bing Video Creatorは、与えた言葉から5秒間の短い動画を自動生成 するTextToVideo(t2v)ツールです。

「忙しいイタリアンレストランで、小さなカワウソがシェフの帽子をかぶって生地をこねている」

そんなユニークなシーンも、数秒で動画にしてくれます。

https://www.youtube.com/shorts/0u-hgUXidzU?feature=share

-

フォーマット :縦長9:16 (480×854) mp4(横長16:9も近日対応予定)

-

5秒の動画

-

Fastモードは1人あたり10本まで無料

-

保存期間 :90日

-

対応プラットフォーム :Bingモバイルアプリ(近日デスクトップ対応)

https://bingapp.microsoft.com/bing

使い方(カンタン3ステップ)

-

Bingモバイルアプリ を開く(iOS/Android)

-

メニュー右下の「Bing ビデオ クリエーター」を選択

-

作りたい動画の内容を日本語でも英語でもOKで入力して「Create」

現在は縦長動画、5秒のみ生成できます。「高速」は無料で生成できるのは10回だけなので急ぎではない場合は「標準」もいいかもしれません。

例えば…

「朝焼けの森の中を赤いコートの女性が歩く、映画風のカメラワークで」

…と日本語で入力すれば、そのシーンに合った動画が数十秒で生成されます。

https://www.youtube.com/shorts/PXhDSTqBLoc?feature=share

渋谷のスクランブル交差点で路上ライブをやっている人だかりをFPVで撮影

https://www.youtube.com/shorts/tVndzBsh4Wc?feature=share

クリエイター向けTips

-

動詞と形容詞を活用 :「踊る」「探検する」「夢のような」「映画のような」

-

視点やスタイルの指定 :「ドローン視点」「アニメ風」「絵本のように」

-

短くても具体的な指示を :「暗い部屋の中でキャンドルが灯る」「ネコがギターを弾いている」

高速作成はユーザー1人につき最大10件まで可能です。それ以降は、標準速度で処理されます。高速作成を引き続きご利用いただくには、動画1本につき100 Microsoft Rewards ポイントを消費します。Rewards ポイントの獲得方法については、Bingを使った検索などで獲得できます。詳細はこちらをご覧ください。

https://www.microsoft.com/ja-jp/rewards/about-signed-in

C2PAによる責任あるAI設計

Bing Video Creatorには、OpenAIのSoraの安全設計 に加えて、Microsoft独自の安全対策が組み込まれています。生成された動画にはC2PA(生成情報証明)が付与され、AIによる生成物であることの可視化 が行われるとのことです。

Content Credentialsで確認してみました

https://contentcredentials.org/verify

「Sora video Provenance 1.0」「Microsoft Corporation」と記載されています。動画生成AIでC2PAで証明書ができるのはなかなかの先進性です。

今すぐ使ってみよう!

Bing ビデオ クリエーター(モバイル限定・無料)

https://aka.ms/TryBingVideoCreator

https://aka.ms/TryBingVideoCreator

どんな活用ができる?

-

SNS投稿用の小ネタ動画

-

物語やプレゼン資料のビジュアライズ

-

創作アイデアのプロトタイピング

-

子ども向け教育やプロモーションにも!

AICU編集部からひとこと

あのOpenAI「Sora」がめちゃ使いやすいスマホアプリになって登場です。しかも結構速いし、無料です。ついにここまで来たか!という印象のテキストtoビデオ生成AI。まだ5秒という制約はあるものの、キャラ設定やストーリー構成、TikTok・Instagram等の文字入れをしたりして、SNS投稿に大きな可能性があります。

AICUでは、ComfyUIなどの生成ツールと組み合わせたワークフロー や、実験レポート を今後発信予定です。

まずは試して、どんな「未来の映像体験」が可能かを感じてみてください!

https://blogs.bing.com/search/June-2025/Introducing-Bing-Video-Creator

#Bing #VideoCreator #生成AI #Sora #Microsoft #AI動画生成

Originally published at note.com/aicu on June 3, 2025.

【サクリ!AIツール】NijiJourneyに動画生成機能「Niji Video」

2025年6月19日、AIによる画像生成の分野で、特にアニメ風のイラストに強みを持つ「NijiJourney」が、ついに待望の動画生成機能『Niji Video』をリリースしました!

静止画一枚から、まるでアニメの一場面のような短い動画を生成できるこの新機能は、クリエイターの表現の幅を大きく広げる可能性を秘めています。

NijiJourneyが公式Xで公開した、新機能のリリースを記念したアニメOP風の動画がこちらです。そのクオリティの高さに、驚かれた方も多いのではないでしょうか。

https://twitter.com/nijijourney/status/1935378185740501491

この記事では、AICUがNijiJourney公式の発表を元に、『Niji Video』の基本的な使い方と、よりクオリティの高い動画を制作するためのヒントを分かりやすく解説します。

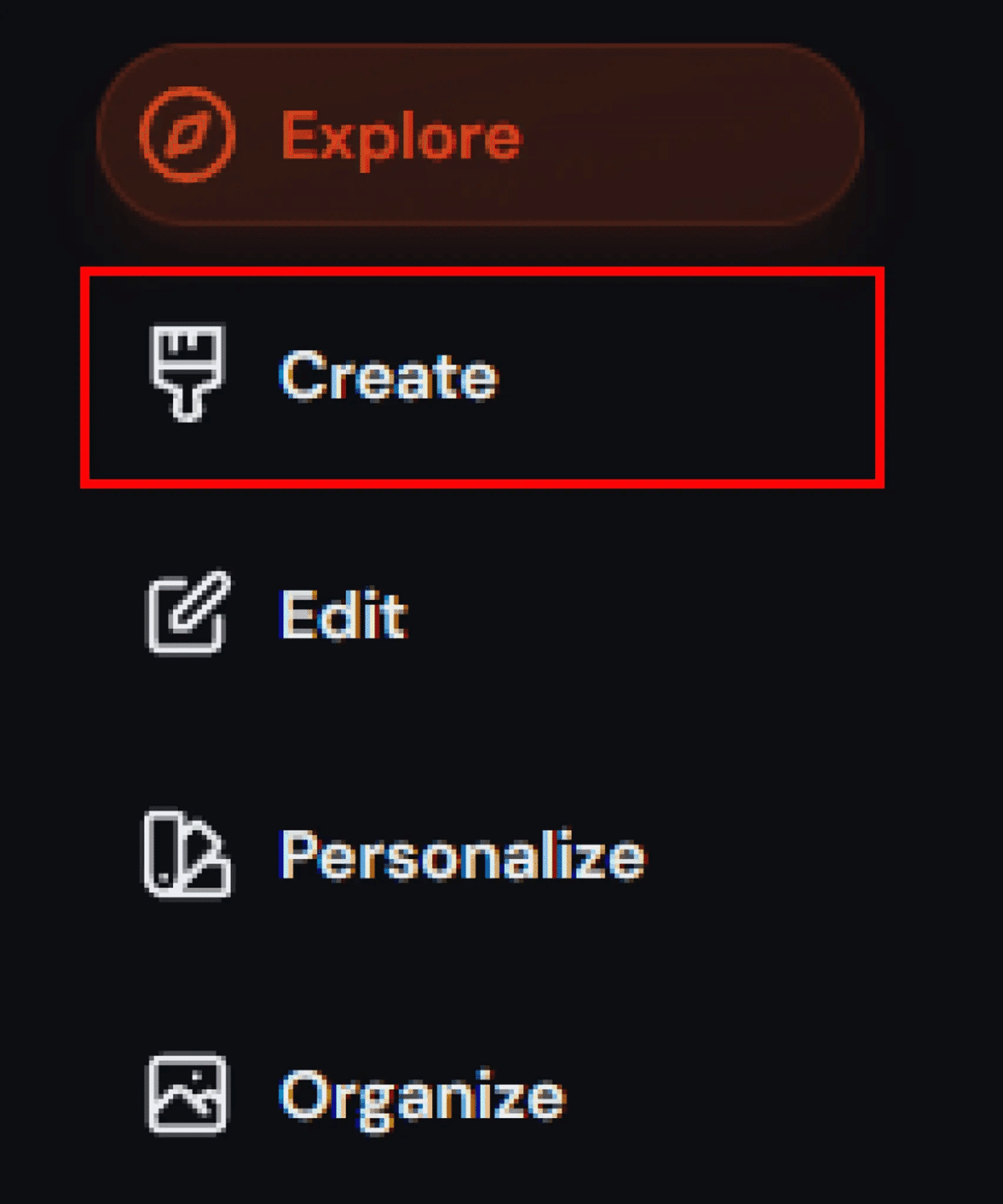

NijiJourneyでの動画生成の基本ステップ

NijiJourneyで動画を生成するために必要なものは、「スタートフレーム(最初の画像)」と 「プロンプト(動きの指示)」の2つです。スタートフレームが「何が動くか」を示し、プロンプトが「どのように動くか」を指示する、と考えると分かりやすいでしょう。

https://twitter.com/nijijourney/status/1935378189909639255

Step 1: ギャラリーから画像を選択する

まず左側にある[Create]アイコンをクリックし、生成した画像「ギャラリー」から最初のフレームにしたい画像をドラッグします。

「スタートフレーム(Starting Frame)」のエリアに、動画の元にしたい画像をドラッグ&ドロップします。この画像が、生成される動画の最初の1フレーム目になります。

過去にアップロードした画像はパネル内に保存されているため、そこから選択することも可能です。

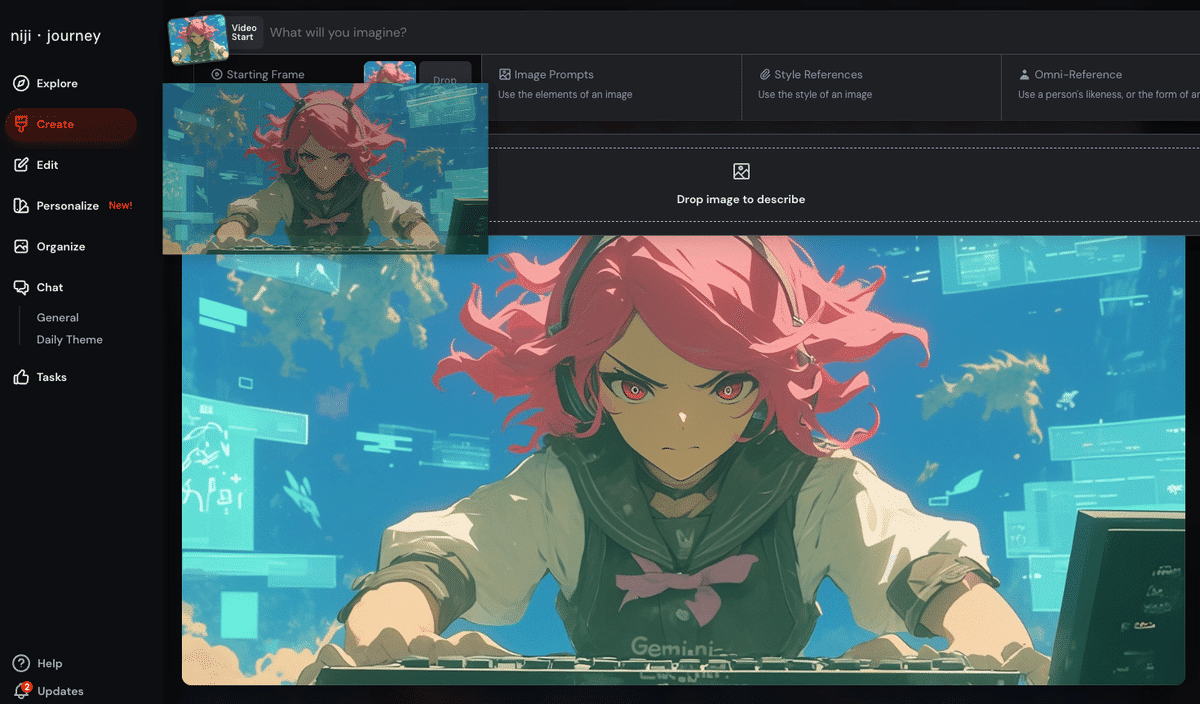

Step 2: プロンプトを入力して生成!

画像を選択したら、プロンプト入力欄に動きを指示するテキストを入力し、生成ボタンを押すだけです。NijiJourneyの魔法が、あなたのイラストに命を吹き込みます。

もし具体的なプロンプトが思いつかなくても問題ありません。画像だけを選択して送信すれば、NijiJourneyが画像の内容からおすすめの動きを提案し、自動で動画を生成してくれます。

クオリティの高い動画を作るための4つのヒント

NijiJourneyは、より高品質な動画を生成するためのヒントをいくつか公開しています。ここでそのポイントを見ていきましょう。

ヒント1:スタート画像の「スタイル」が動きを決める

動画の動き方は、元となるスタートフレーム(画像)のスタイルに大きく影響を受けます。同じプロンプトでも、スタイルが異なれば全く違う印象の動画が生成されます。

プロンプト例:

a girl reaches up and picks an apple (女の子が手を伸ばしてリンゴを取る)

-

TVアニメ風の画像 から生成すると、動きもセル画アニメのようなモーションになります。

-

リアル寄りの画像 から生成すると、3DCGのような滑らかなモーションになります。

-

絵本のようなイラスト から生成すると、そのタッチを活かしたストップモーション風の動きになります。

このように、目指したい動画の雰囲気に合わせて、スタートフレームのスタイルを慎重に選ぶことが重要です。

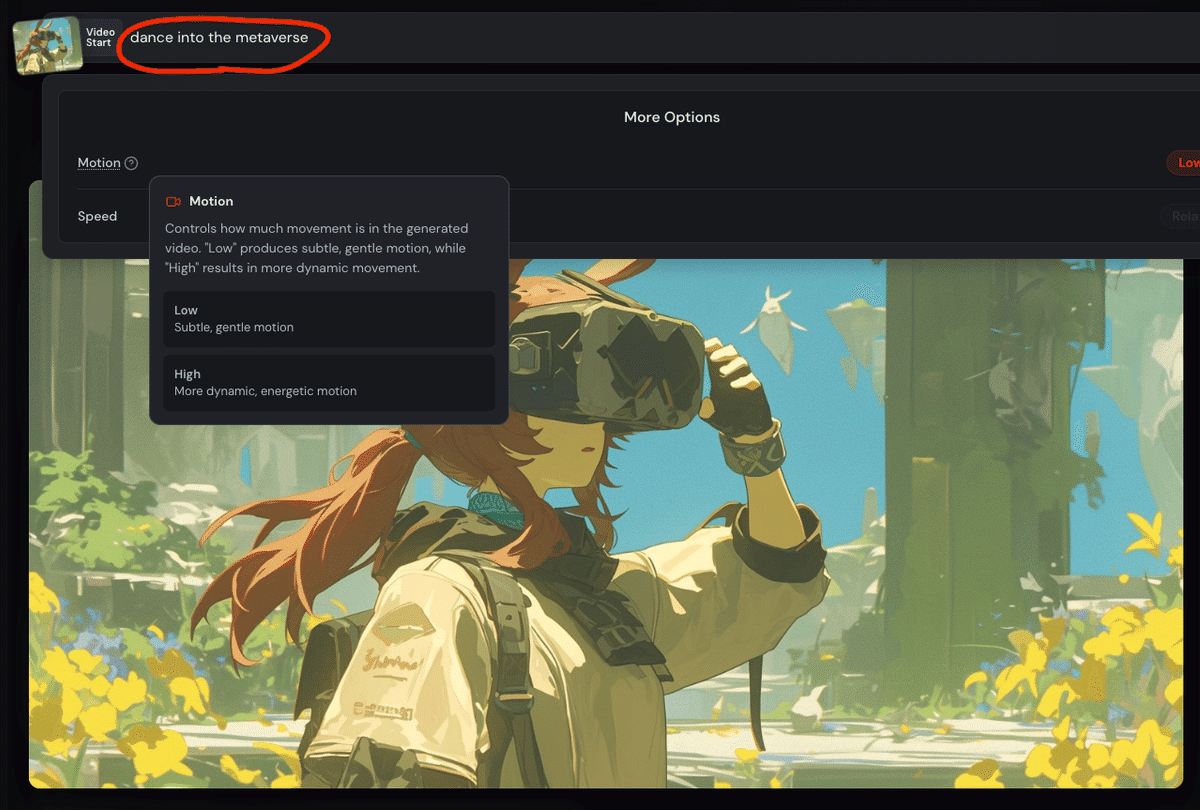

ヒント2:プロンプトは複雑にしすぎない

生成される動画は5秒間 という短い時間で展開されます。そのため、複雑すぎる動きを指示するのは避けましょう。

効果的なプロンプトを作成するための簡単な3つのルールは以下の通りです。

-

見えるものだけを描写する (キャラクターの内面の感情ではなく、表情や行動を描写する)

-

主な動作を描写する (シーンで何が起きているかの核となる動き)

-

つられて動くものも描写する (髪や服の揺れなど、主動作に伴う副次的な動き)

例えば、ただ「困惑して周りを見渡す」と指示するよりも、

An anime prince with blonde hair and blue eyes turns his head left and right. His cape billows behind him as he pivots, while loose strands of hair sway across his face as he wears a confused expression.

(青い目と金髪のアニメ風の王子が首を左右に振る。振り向く動きにつれてマントが後ろでひるがえり、顔の周りの髪の毛がふわりと揺れる。困惑している表情。)

のように、動きに連動する要素(マント、髪)を描写することで、より生き生きとしたシーンを生み出すことができます。ただし、動きが過剰にならないよう、必要な分だけディテールを加えるのがコツです。

ヒント3:「始まりの瞬間」の画像からスタートする

動画は、指定した画像からスタート します。静止画を描く際は「ジャンプの最高到達点」のような最もインパクトのある瞬間を選びがちですが、動画の場合は「動きの始まり」の画像を選ぶことが大切です。

例えば、「大理石の像が目を開ける」動画を作りたい場合、「既に目を開いている像」の画像を使っても意図した動画にはなりません。

必ず「目を閉じた状態の像」をスタートフレームに設定することで、「目を開ける」というアクションが生成されるのです。

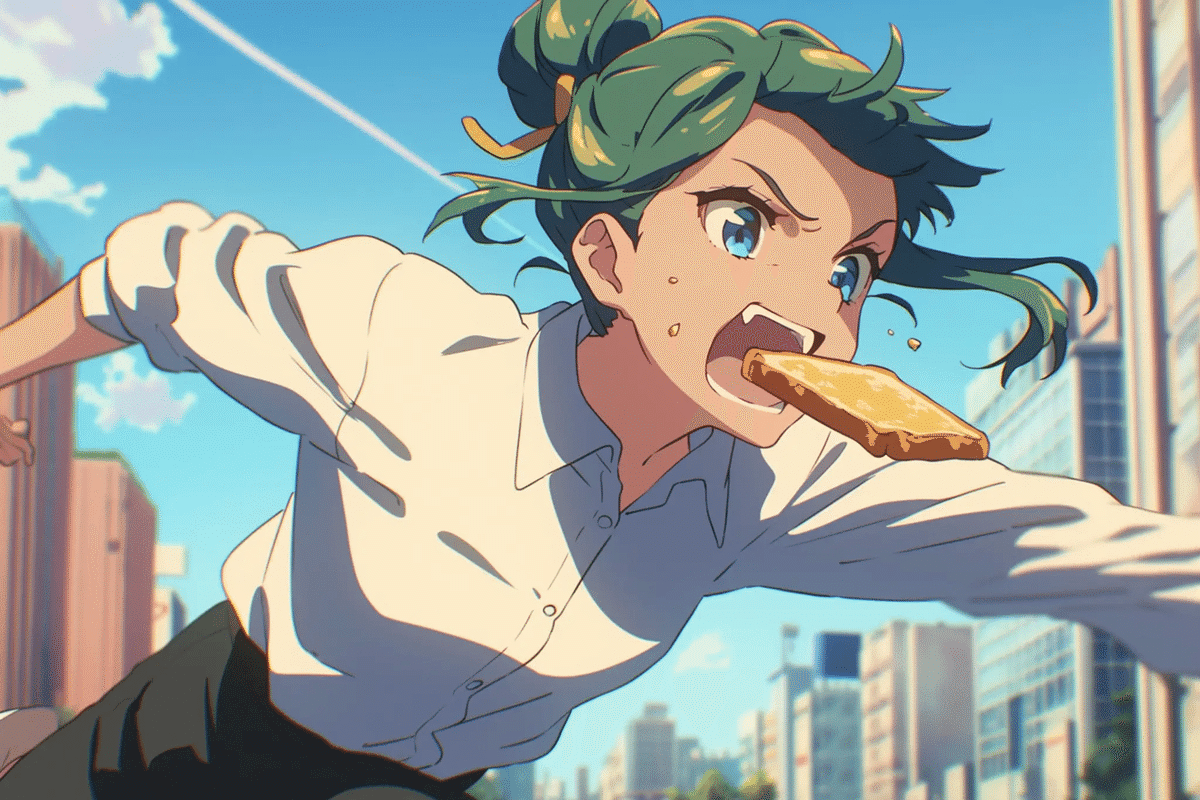

ヒント4:動きが「完結していない瞬間」を利用する

とはいえ、動きを正確にコントロールするのが難しい場合もあります。その際のテクニックとして、「動きが完了していない途中の瞬間」から始めさせる方法があります。

例えば、「女の子が口でトーストをキャッチする」動画を作りたい場合、「トーストがまだ空中にあり、キャッチできるかどうかわからない瞬間」の画像をスタートフレームにすると効果的です。アクションの結末をAIに委ねることで、自然な動きが生まれやすくなります。

例えば、「女の子が口でトーストをキャッチする」という動画を作りたい場合、最初のフレームを「トーストが空中にある、まだ結果がわからない状態」のものにすると良いそうです。

「すでに口にくわえた状態のもの」は使わない方が良いでしょう。

この方法ではアクションの冒頭が省略されてしまいますが、そこは編集でのカット割りなどでカバーできる部分でしょう。

まとめ:新たな冒険の始まり

NijiJourneyの新機能『Niji Video』は、一枚のイラストから物語を生み出すことを可能にする、非常にエキサイティングなアップデートです。

AICU編集部による実験作品

ここでちょっとしたテクニックを紹介。

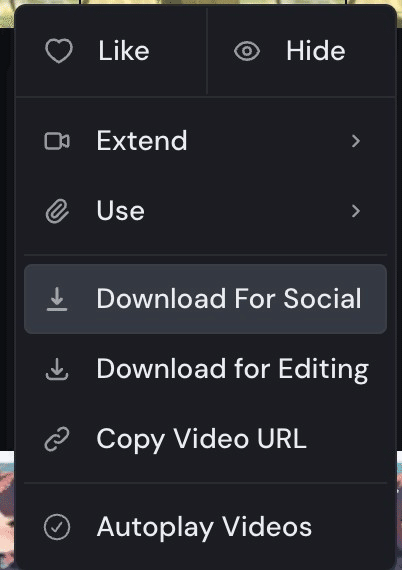

Download for Socialにすることで高解像度の動画を取得できます。

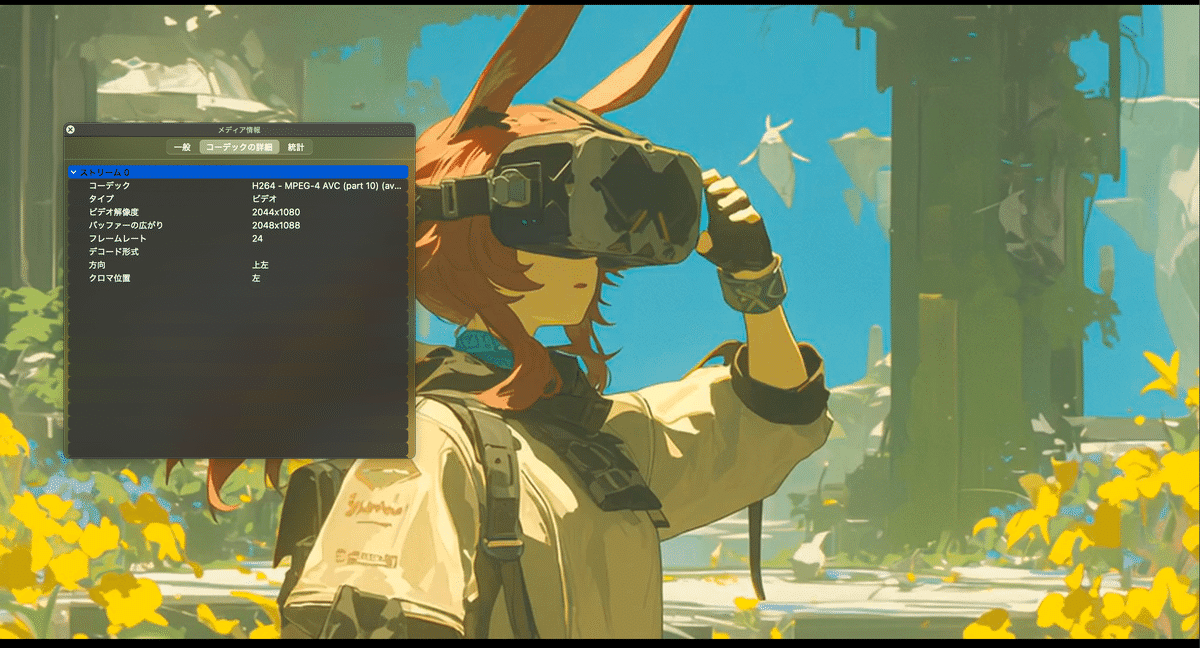

Editingだと幅800程度ですが、「For Social」でダウンロードすると、なんと2044x1080@24fpsです!この解像度の動画生成がBasicプランで生成できてしまうのは、かなりの衝撃があります。

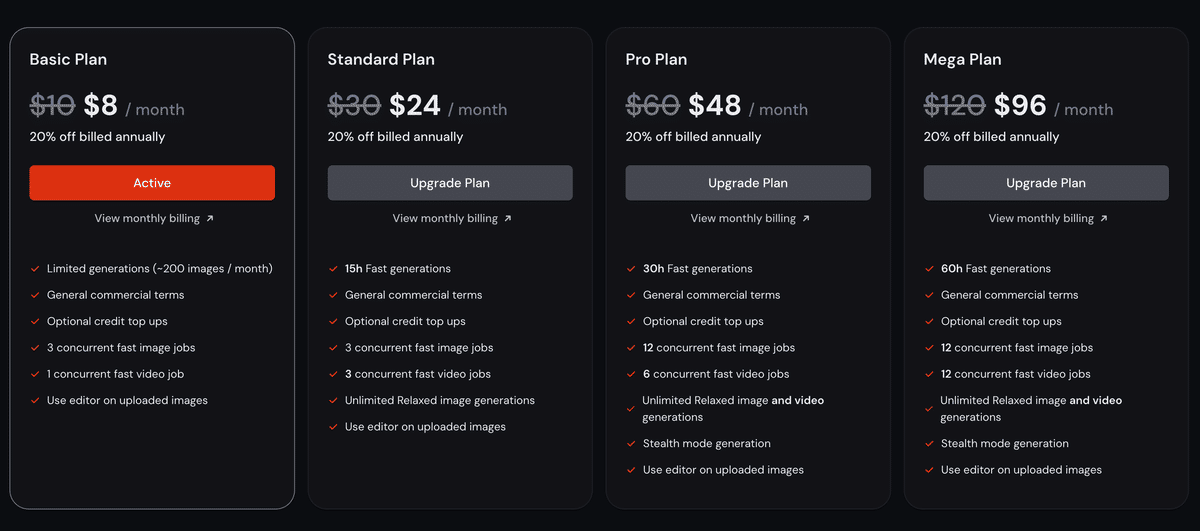

Niji JourneyのBasic Planは$8です。

同時にNijiJourneyと基盤を共通にするMidJourneyでもVideoがサポートされました。今回ご紹介した基本操作とヒントを参考に、ぜひ皆さんもご自身の作品が動き出す感動を体験してみてください。

関連リンク

本稿は公式日本語ブログをもとにAICU編集部が執筆いたしました

https://nijijourney.com/ja/blog/niji-video

こちらのコンテストもよろしくお願いいたします!

https://note.com/aicu/n/n8c52185c86c6

#AIツール紹介 #サクリ!AIツール #画像生成AI #動画生成AI #MidJourney #NijiJourney

Originally published at note.com/aicu on June 20, 2025.

【サクリ!AIツール】Colab × GPT-4oで作る自作爆速議事録ツール

「ZoomやGoogle Meetでの会議動画を、あとから文字起こししたい! 」

──そんなニーズ、ありませんか?

今回の「サクリ!AIツール 」では、Google Colab と OpenAI の最新モデル gpt-4o-mini-transcribeを活用し、オンライン会議を自動で書き起こすPythonツールを紹介します。AICU流の“つくる人をつくる”マインドで、「無料で」「自分で」作れる最強トランスクリプション(書き下し)ツールをあなたにお届けします。

なんで自分で作るの?

「文字起こしツールなんて、有料サービスがあるでしょ?」

確かにそうです。たとえば:

-

Otter.ai や Notta などの専用サービス(でも月額課金…)

-

Google Gemini による議事録生成(ただし英語対応優先、日本語は遅れがち…)

でも、自分でColabに書いて作るとどうなるか?

-

自分の用途にピッタリカスタマイズできる!

-

ローカルやGoogle Driveの動画をそのまま処理可能!

-

会議の内容を外部の企業に渡さずに済む

-

そして何より「つくる人」になる経験値が溜まる!

ツールの特徴

このツールは、 OpenAI APIを使用し、Google Colab 上で動作し、以下のような特徴を持っています:

特徴

ZoomやMeet録画を読み込みGoogle Driveから直接.mp4を指定

長時間ファイルを自動分割、10分(600秒)ごとに自動セグメント化

OpenAI GPT-4oで高精度書き起こし、Whisper-1より賢く、速く、短い応答

テキストで保存。.txtファイルとしてGoogle Driveに出力

処理後に整理。元ファイルを /done に移動し整理完了

—

この記事の続きはこちらから https://note.com/aicu/n/ndad31fb7f908

Originally published at note.com/aicu on Aug 10, 2025.

Comments