OpenAI「GPT-5.1」をリリース──推論とスピードを両立する新フラグシップ! 従来のAPIとの違いは?

OpenAIは、エージェント的なタスクとコーディングを中心に「知性」と「速度」のバランスを取り直した次世代モデル GPT-5.1 をAPIで提供開始しました。

OpenAIは、同時に GPT-5.1 を中核とした GPT-5ファミリー(mini / nano / codex系)も整備し、「考えるAI」をプロダクションで使いやすくする方向に大きく舵を切っています。

この記事では、「つくる人をつくる」AICU mediaの読者であるクリエイター/エンジニア視点で、GPT-5.1のポイントと使いどころをコンパクトに整理していきます。

OpenAIは「タスクの複雑さに応じて考える時間を変える」モデルを出した

OpenAIは、GPT-5.1において タスクの複雑さに応じて推論量を自動調整するアダプティブ・リーズニング を導入しました。

-

簡単なタスク → ほとんど推論せずサッと答える

-

複雑なタスク(コード解析・マルチステップ計画など)→ しっかり「考えてから」答える

この振る舞いを制御するのが、GPT-5ファミリー固有のパラメータ:

reasoning.effort: "none" | "low" | "medium" | "high"

です。

OpenAIは、新たに "none" モード を追加し、これを GPT-5.1のデフォルト にしました。

-

速さ重視 → reasoning: { effort: "none" }

-

精度・思考の深さ重視 → reasoning: { effort: "high" } や medium

というイメージです。

従来の temperature や top_p は GPT-5系ではサポートされず、代わりにこの reasoning.effort と text.verbosity が「考え方」と「話し方」の主なダイヤルになっています。

OpenAIは「レスポンスAPI時代の標準モデル」としてGPT-5.1を位置づけ

OpenAIは、GPT-5.1を Responses API前提のモデル として設計しています。

Responses APIでは、各ターンで生成された チェーン・オブ・ソート(CoT:内部の思考プロセス)を内部的に引き継ぐ ことができるため、

-

再度同じことを考え直さずにすみ

-

ヒット率の高いキャッシュを活かしながら

-

全体の推論トークン数とレイテンシを削減

する構造になっています。

OpenAIは、Chat Completionsからの移行例も丁寧に提示しており、

-

Chat Completions → reasoning_effort

-

Responses API → reasoning: { effort: "..." }

という形で、ほぼ同じ感覚で使えるようにしています。

OpenAIは「verbosity」でアウトプット量も明示的にコントロールさせる

OpenAIは、GPT-5.1において 出力の長さ・詳しさ を決める text.verbosity を継続採用しています。

text: { verbosity: "low" }

短く要点だけ。SQLクエリ生成や一行ツールコマンドなどに向く

text: { verbosity: "medium" }

デフォルト。説明もそこそこ入る

text: { verbosity: "high" }

長い解説・リファクタリング・レビューコメントなど向け

OpenAIは、この reasoning.effort × text.verbosity の2軸で

-

どれだけ考えるか

-

どれくらいしゃべるか

を切り分けて調整させる設計にしており、従来の「temperatureをいじる」文化とは少し違うチューニング感覚になっています。

OpenAIは「GPT-5.1をコーディング&エージェント用途に最適化」

OpenAIは、GPT-5.1を

-

コード生成

-

バグ修正

-

リファクタリング

-

マルチステップなエージェントタスク

に最適化したフラグシップとして位置づけています。

同時に、用途別に以下のラインナップを提供しています。

モデルと想定用途

gpt-5.1:複雑な推論・広い世界知識・コード/エージェント全般

gpt-5-mini:スピードとコストを抑えたチャット・推論

gpt-5-nano:分類や単純応答など高スループット用途

gpt-5.1-codex:Codexや類似環境向けのエージェント的コーディング

gpt-5.1-codex-mini:コスト重視の細かい編集・変更タスク

OpenAIは、特に

-

複雑な長時間のコーディング・エージェントタスク → gpt-5.1-codex

-

通常のアプリ開発全般 → gpt-5.1-codex

という棲み分けを推奨しています。

OpenAIは「apply_patch」と「shell」で“本当に手を動かすAI”を目指す

OpenAIは、GPT-5.1において コード作業を前提とした2つの標準ツール を用意しました。

1. apply_patch:差分でコードベースを直す

OpenAIは、apply_patch ツールを使って

-

既存ファイルの編集

-

新規ファイル作成

-

不要ファイルの削除

を 構造化されたパッチ形式 で行えるようにしています。

モデルは「こう直して」と文章で言うのではなく、「この差分を適用して」という形でパッチを生成し、アプリ側がそれを適用してフィードバックを返すことで、人間エンジニアと同じ“修正サイクル” を回せるようになります。

OpenAIは、この専用ツール化により apply_patch の失敗率を35%削減できたとしています。

https://platform.openai.com/docs/guides/tools-apply-patch

2. shell:安全な範囲でローカル環境を叩く

OpenAIは、shell ツールを通じて

-

モデルがシェルコマンドを提案

-

開発者側が安全な範囲で実行

-

実行結果をモデルに戻す

というループを標準化しました。

これにより、モデルは

-

テストの実行

-

ls や cat での状況確認

-

シンプルなスクリプトの実行

など、「本当にPCを操作している」ような感覚でタスクを完了させることができます。

もちろん、OpenAIは サーバー側でのバリデーションやサンドボックス化 を前提とすることも強く推奨しています。

https://platform.openai.com/docs/guides/tools-shell

OpenAIは「Custom tools」と「allowed_tools」でツール呼び出しの設計を刷新

OpenAIは、GPT-5ファミリーで導入した Custom tools をGPT-5.1でも継続し、より制御しやすくしています。

type: "custom" で、JSON以外の 任意のプレーンテキストをツールに渡せるようになりました

SQL、Pythonコード、DSL、設定ファイル、長文など、必要に応じて Larkベースの文法(CFG) を添付し、出力を特定構文に制約できます。さらにOpenAIは、tool_choice に allowed_tools というモードを追加し、

-

tools:理論上使えるツールの全リスト

-

allowed_tools:このターンで使ってよいサブセット

を分けて指定できるようにしました。

これにより、

-

長いセッション中に「今使ってほしくないツール」を防ぎつつ

-

プロンプト内の「このツールだけ使ってね」という記述に頼らない安全設計

が可能になります。

OpenAIは「パラメータ互換性とマイグレーション指針」を明示

OpenAIは、GPT-5.1への移行を促すために、明確なガイドラインも示しています。

サポートされないパラメータ

GPT-5系では以下が使えなくなります。

-

temperature

-

top_p

-

logprobs

これらを投げるとエラーになります。代わりに:

-

推論量 → reasoning: { effort: ... }

-

出力量 → text: { verbosity: ... }

-

長さ → max_output_tokens

で調整する形になります。

既存モデルからの移行イメージ

OpenAIは、ざっくり下記のような移行を推奨しています。

-

gpt-5 → gpt-5.1(デフォルト設定でほぼドロップイン)

-

o3 → gpt-5.1 + reasoning.effort = "medium" or "high"

-

gpt-4.1 → gpt-5.1 + reasoning.effort = "none" から調整

-

o4-mini / gpt-4.1-mini → gpt-5-mini

-

gpt-4.1-nano → gpt-5-nano

OpenAIは「Reasoning Model」を宣言

OpenAIは、GPT-5.1を単なる「賢いチャットボット」ではなく、Reasoning Model として明確に位置づけています。

-

モデル内部では常にステップバイステップの思考(CoT)を生成

-

Responses APIでその思考の文脈を引き継ぐ前提の設計

-

エージェント的なツール呼び出しやプランニングを強く意識

AICU media的に言えば、

「考えるAIをどう“つくる人の道具”にするか」 というフェーズに、OpenAIは完全に入ってきたと言えます。

AICU読者への実践メモ

AICUのクリエイター/エンジニア視点では、ざっくり以下のように使い分けるとよさそうです。

原稿の下書きや、軽めのコード生成

→ gpt-5.1 + reasoning: { effort: "none" } + text: { verbosity: "low" or "medium" }

複雑なComfyUIノードの設計や、長めのエージェントタスク

→ gpt-5.1 + reasoning: { effort: "medium" or "high" }

既存リポジトリをじわじわ改修するAIペアプロ

→ gpt-5.1-codex + apply_patch + shell

軽量なチャットボットやバックエンド推論コストを抑えたいとき

-

→ gpt-5-mini / gpt-5-nano

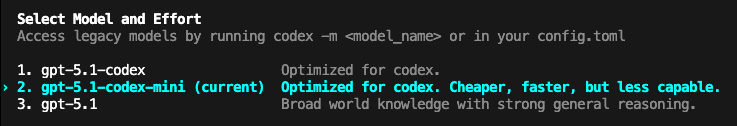

すでにオープンにリリースされている Codex0.58.0でも使用できます!

https://github.com/openai/codex

スラッシュ/model で選択できますが、5.1以外のモデルは選択肢から無くなっているところからもOpenAIの自信や戦略を感じます。

npm install -g @openai/codex

もしくは

brew install --cask codex

としてインスートール、その後 codex で利用できます。

日本語も完璧です。「これはどんなプロジェクト?」ときいてみたり、AGENTS.md に記載していくことで開発が進んでいきます。

Visual Studio Codeの機能拡張「Codex IDE extension」もあります。

こちらはコマンドラインではなくIDEに統合されたエージェントとして振る舞います。コマンドライン版との併用も可能です。

https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=openai.chatgpt

#AICUmedia #OpenAI #Codex #GPT51 #GPT5 #ReasoningModel #生成AI #AIエージェント #コーディング #エンジニア #クリエイティブAI #AIDXLab #AIDX #AI開発

Originally published at note.com/aicu on Nov 19, 2025.

Comments