2025年9月20日配信された、AICU media しらいはかせ と "LLM無職" 猩々博士 によるライブ対談企画【エンジニアと語る】第1回 - AIエージェント開発の秘伝のたれを語る!【Codex vs Gemini CLI vs ClaudeCode】が配信されました。今回は「AIエージェント開発の秘訣」をテーマに、ChatGPTの活用のような分野から一歩も二歩も踏み込んだ、マニアックで実践的なAIエンジニアリング談義が繰り広げられました。

本記事では、その熱い議論の中から、AIエージェント開発で役立つ重要なポイントをピックアップしてご紹介します。

【配信告知】

— 猩々 博士🧪💻 ニートエンジニア (@Mega_Gorilla_) September 19, 2025

9/20 (土) 20:00より!

Gemini CLI x Claude Code x Codex!

「AIエージェントCLIっていっぱいあるけど、みんなどう使ってるの??」そんなエンジニアの疑問に寄り添う配信をします! お楽しみに!

パーソナリティ: 猩々博士(わし)・しらいはかせ(@o_ob)https://t.co/bw44hNvxmP pic.twitter.com/ilpbLIrnKy

注目ツール「Gemini CLI」と「Codex」─ その実力と課題

配信では、一部の開発者の間で注目されている開発ツール「Gemini CLI」と「Codex」が紹介されました。

-

Codexのデモと注意点

-

猩々博士によると、Windows環境では日本語の文字化け問題があるとのこと。そのため、自身は「Claude Code」を主に使用しているそうです。

-

重要な指摘: Codexにプロジェクト作成を指示する際、ルートディレクトリでの実行は非常に危険です。予期せぬファイル操作を防ぐためにも、Dockerなどの隔離された環境で実行することが強く推奨されました。

-

AIエージェントを使いこなすための「3つの勘所」

AIエージェントに効率よく開発を進めてもらうためには、いくつかのコツがあるようです。

1. まずは「計画書」を作成させる

いきなり「〇〇を作って」と指示するのではなく、まずはプロジェクトの計画書を作成させることが重要です。人間がコンサルタントに依頼するように、要件を伝え、ドキュメントを修正・承認するプロセスを踏むことで、手戻りが少なく、精度の高い開発が期待できます。

2. LLMごとの「性格」を理解する

対談では、各LLM(大規模言語モデル)の興味深い特性が語られました。

-

Codex: 全体設計を丁寧に行う「コンサルタント」タイプ。ただし、斬新な発想は少し苦手。

-

Gemini: 課題を見つけるとすぐに実行に移す「鉄砲玉」タイプ。新しいアイデアに乗りやすく、ログ分析能力が非常に高い。

-

Claude Code: 意外なアプローチを提案してくれる発想力が魅力。一方で、コードの完成度は後半に落ちる傾向があるとのこと。

これらの特性を理解し、タスクによって使い分けることが成功の鍵となりそうです。

3. 「GEMINI.md」でAIに記憶を引き継がせる

Gemini CLIには、プロジェクトのルールや方針を記録しておくGENINI.mdというファイルがあります。これはAIにとっての「システムプロンプト」や「長期記憶」のように機能し、作業を中断・再開しても、AIがプロジェクトの文脈を忘れずに一貫した開発を続けてくれるようになります。

ここに経営者や開発者としての「行動規範」を記述しておくことで、AIはより自律的にタスクを進め、進捗報告まで行ってくれるようになるといいます。

高度な活用術とセキュリティ

-

AIDevOps: Gemini, Claude, Codexなど複数のAIにセカンドオピニオンを求め、多角的な視点から開発を進めるアプローチが紹介されました。

-

コスト管理: AWSやGCPなど、コストと速度に応じて最適なクラウドサービスを自動で選択するスクリプトの重要性も語られました。

-

セキュリティ: APIキーなどの機密情報は、.gemini/securityフォルダに保存し、.gitignoreで管理するといったテクニックを使い、厳重な取り扱いが不可欠です。

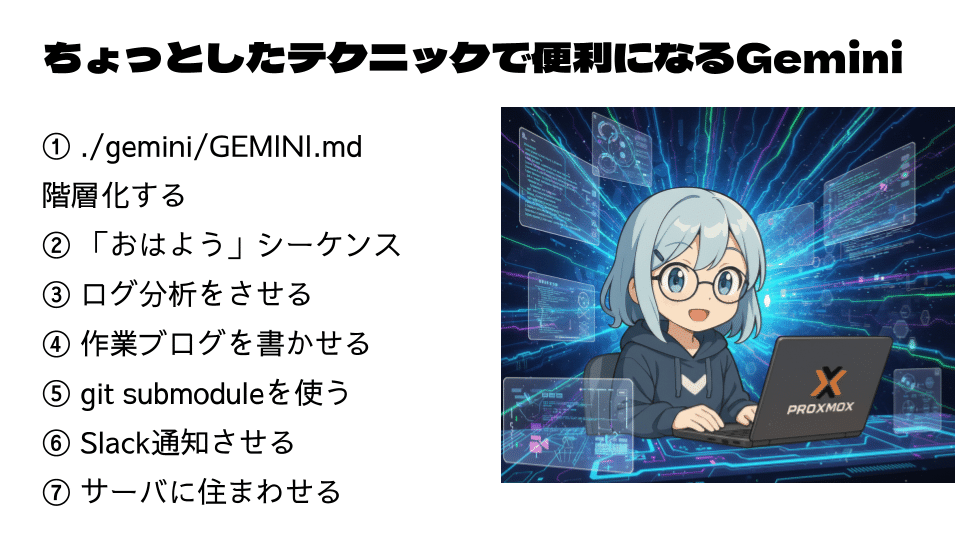

Gemini CLIを使いこなすための7つの高度なテクニック

今回は しらいはかせ からサーバー管理のAI DevOps として便利なテクニックが紹介されました。

① ./gemini/GEMINI.md を階層化して、AIの記憶を管理する

GEMINI.mdは、プロジェクトにおける普遍的なルールや方針をAIに記憶させ、作業を再開しても常に同じコンテキストを維持させるための「長期記憶」ファイルです。これをさらに一歩進め、ファイルを階層化することで、より高度な管理が可能になります。

例えば、以下のようにファイルを分割・階層化します。

-

~/.gemini/GEMINI.md: Gemini CLIを使用する上での全体の目的や基本方針など、最上位の指示を記述。

-

./gemini/role/developer.md: 開発者として振る舞う際の行動規範(コーディング規約、テスト方針など)を記述。

-

./gemini/role/manager.md: プロジェクトマネージャーとしての方針(進捗報告のルール、タスク管理方法など)を記述。

-

./gemini/docs/api_spec.md: 参照すべきAPIの仕様書。

このように、役割や目的に応じてファイルを分けることで、AIは現在のタスクに応じて必要な情報を的確に参照し、より専門的で一貫性のあるアウトプットを生成できるようになります。

② 「おはよう」シーケンスで、自律的な状態確認をさせる

これは、AIエージェントに自律的にプロジェクトの健康状態をチェックさせるための仕組みです。毎朝決まった時間に、あるいは開発者が作業を開始する際に「おはよう」と声をかけるようなイメージでトリガーを起動します。

このシーケンスが実行されると、Geminiは以下のようなタスクを自動で行います。

-

関連するサービスの稼働状況(サーバーの死活監視など)を確認。

-

昨日の作業終了時点からの変更点(コミットログなど)をチェック。

-

エラーログやアラートが出ていないかを確認。

-

今日やるべきタスクを整理し、開発者に提案する。

これにより、人間が毎朝行っていた定型的な確認作業をAIに任せ、すぐに本質的な開発作業に取り掛かることができます。

③ ログ分析をさせて、人間では見つけられない問題を特定する

Geminiは他のLLMと比べてもロングコンテキストが特徴で、人間が目で追うには困難な、膨大で深層にあるログを高速で読み解く能力に非常に長けています。具体的な活用例としては、

-

バグの原因特定: ユーザーから報告された曖昧な不具合に対し、関連するログをすべて渡して分析させることで、エラーの根本原因となっている箇所をピンポイントで特定させます。

-

パフォーマンスのボトルネック発見: 大量のアクセスログを分析させ、システムの応答が遅くなっている原因(特定のAPI、データベースクエリなど)を突き止めさせます。

AIの分析能力を活用することで、デバッグやパフォーマンスチューニングの時間を劇的に短縮できます。

④ 作業ブログを書かせて、開発プロセスをドキュメント化する

AIは単にコードを書くだけでなく、そのプロセスを文章化することも得意です。今日の作業内容、実装した機能の概要、遭遇した問題と解決策などをGeminiに指示し、開発ブログや日報を自動で生成させます。

これにより、

-

開発の経緯が自動的にドキュメントとして残る。

-

チームメンバーへの情報共有がスムーズになる。

-

AIが生成した物語性のある記事は、外部への技術広報コンテンツとしても活用できる。

-

別の日や別のAI、もしくは人間に作業を引き継がせる際の経緯説明が読みやすくなる

といったメリットが生まれます。

⑤ git submoduleを使って、プロジェクトを効率的に管理する

git submoduleは、あるGitリポジトリの中に、別のGitリポジトリをサブディレクトリとして取り込むための機能です。これをAI開発で活用することで、

-

共通ライブラリの管理: 複数のプロジェクトで共通して利用する自作ライブラリやツールをサブモジュールとして管理し、開発を効率化できます。

-

設定ファイルの一元管理: 各種設定ファイルなどをまとめたリポジトリを、複数のプロジェクトで共有できます。

AIに「この機能はサブモジュールとして切り出して」と指示することで、プロジェクトの再利用性を高め、管理を容易にします。

⑥ Slack通知させて、AIの作業状況をリアルタイムに把握する

AIエージェントがバックグラウンドで自律的に作業を進めている場合、その進捗や結果をリアルタイムで把握することが重要です。

Geminiにタスクの区切りごとにSlackへ通知するよう設定しておくことで、

-

「〇〇機能の実装を開始しました」

-

「テストケース〇〇でエラーが発生しました」

-

「本日の作業が完了し、結果をブログにまとめました(記事URL)」

といった絵文字たっぷりの日本語での通知を受け取ることができ、チーム全員がAIの作業状況を常に把握できます。

⑦ サーバに住まわせて、24時間働く自律エージェントを構築する

これは、開発サーバーやクラウド上にGeminiエージェントを常駐させ、自律的なタスクを実行させるという、より高度な活用法です。

ただし、対談でも強調されていた通り、API利用料金とセキュリティには最大限の注意が必要です。外部からアクセスできないよう厳重に管理されたDockerなどの隔離環境で実行することが必須です。

安全な環境を構築した上で、

-

夜間に自動でテストを実行させる。

-

本番環境のログを常時監視し、異常があれば即座にSlackに通知する。

-

定期的に必要な情報をウェブから収集し、レポートを生成する。

といったタスクを任せることで、24時間365日働く優秀なアシスタントを手に入れることができます。

まとめと今後の展望

今回の対談では、AIを単なる「コード生成ツール」としてではなく、自律的に思考し、開発を推進してくれる「エージェント」として活用するための、具体的で深い知見が共有されました。

猩々博士は、自身が開発するリアルタイム文字起こし&翻訳ツール「LiveCap」を紹介。ご興味のある方は、ぜひDiscordサーバーに参加してフィードバックを送ってみてはいかがでしょうか。

次回の配信は10月5日(日)21時〜を予定しており、Maker Faire Tokyoの振り返りなどがテーマになるそうです。AI開発の最前線を知りたい方は、ぜひ次回の配信もチェックしてみてください!

次回はこちらのX-Liveで配信予定です

https://twitter.com/i/broadcasts/1OyKAjRpLvoGb

アーカイブはこちらです

X-Live

https://twitter.com/i/broadcasts/1YpJkkPjglYJj

YouTube

Originally published at note.com/aicu on Sep 22, 2025.

Comments