「企業でのAI活用が進まない…」という嘆きばかりではありません、「つくる人をつくる」AICUではAI活用を推進している企業の最前線をレポートしています。 #AI活用企業最前線 というシリーズでお送りしていきます。

建築デザインとAIの最前線は「子供向けワークショップ」

「建築デザイン」と聞くと、専門的な知識や難しいソフトが必要な、少し遠い世界の話に聞こえるかもしれません。しかし、もしiPad一枚で、誰もが直感的に、自分だけの建築物をデザインできるとしたら…?

そんな夢のような体験を子どもたちに届けるワークショップが、SusHi Tech Tokyo 2025内で行われました。仕掛け人は、建築業界のデジタル化をリードする「株式会社久米設計」。

開発マネジメント本部ソーシャルデザイン室 横田順 さんに、この革新的な取り組みについて詳しくお話を伺いました。

子どもたちの無限の創造力が、テクノロジーと出会った瞬間に何が生まれるのか。その舞台裏に迫ります。

iPadでAIとともに建築デザインを体験する、新しいワークショップ

―― 今回の取り組みについて、どのような内容か教えていただけますか?

横田さん: はい、今回はiPadとAIを使って、子どもたちに建築のデザインを手軽に体験していただくワークショップです。

── 久米設計さんは普段、東急歌舞伎町タワーのような大規模なプロジェクトや、小学校の設計なども手掛けられていますよね。その技術を子どものクリエイティビティを「AIと建築」をテーマにワークショップにした、というのは面白いですね。

横田さん: ありがとうございます。一番最初に手掛けたのが約2年ぐらい前で、複数のバージョンを開発しながら今に至っています。

もともとは2年ほど前、ノートPCを使って同様のシステムを開発していました。今回はそれをiPadで、さらに直感的に使えるように改良しています。

──設計用の専門的なソフトウェアを内部に組み込みつつ、子どもたちが触れる部分は分かりやすいインターフェースにして、レンダリングの部分は画像生成AIなんですね。子どもたちは「パラメータ」を操作してデザインするとのことですが、具体的にはどのようなことができるのでしょうか?

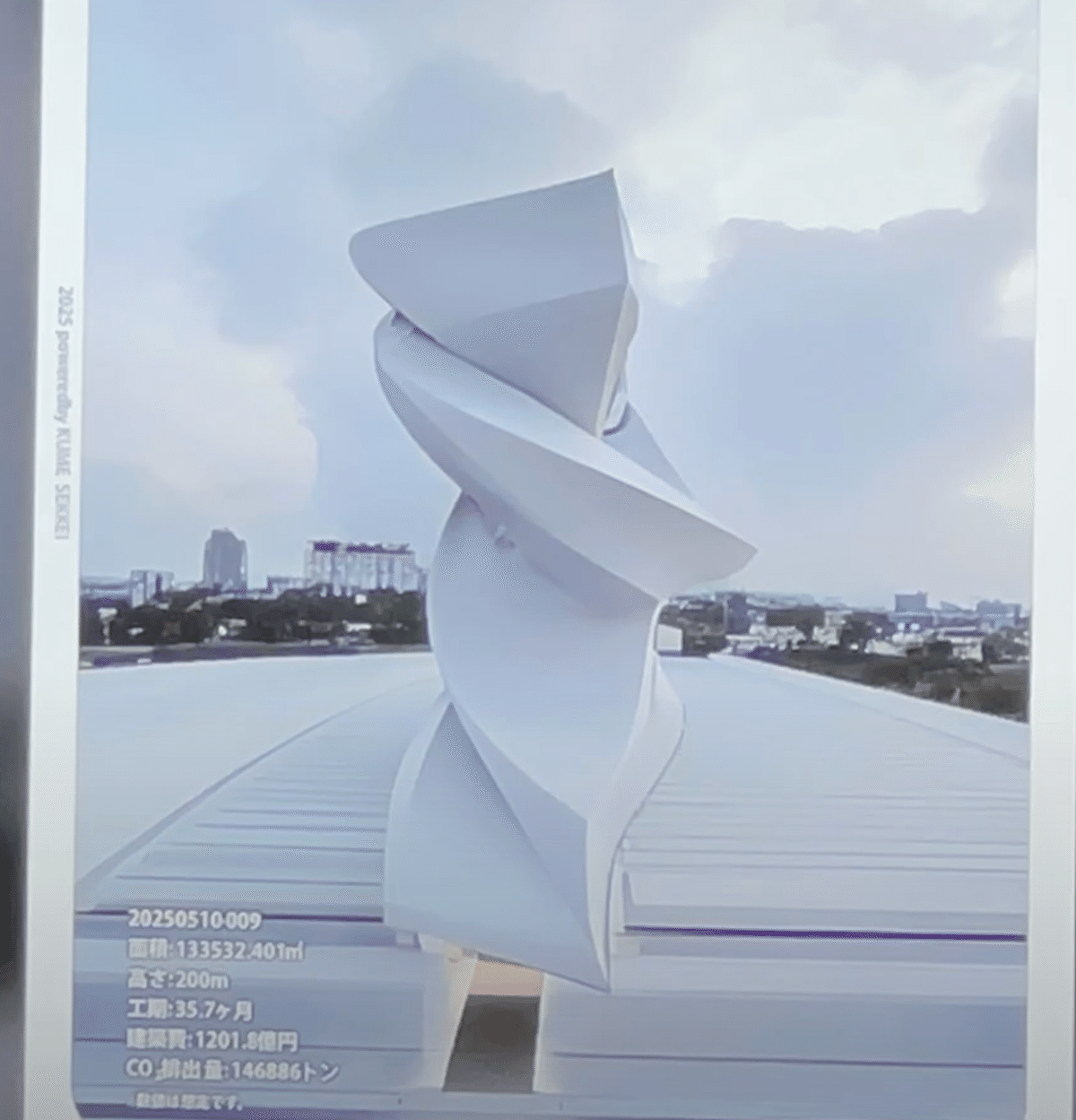

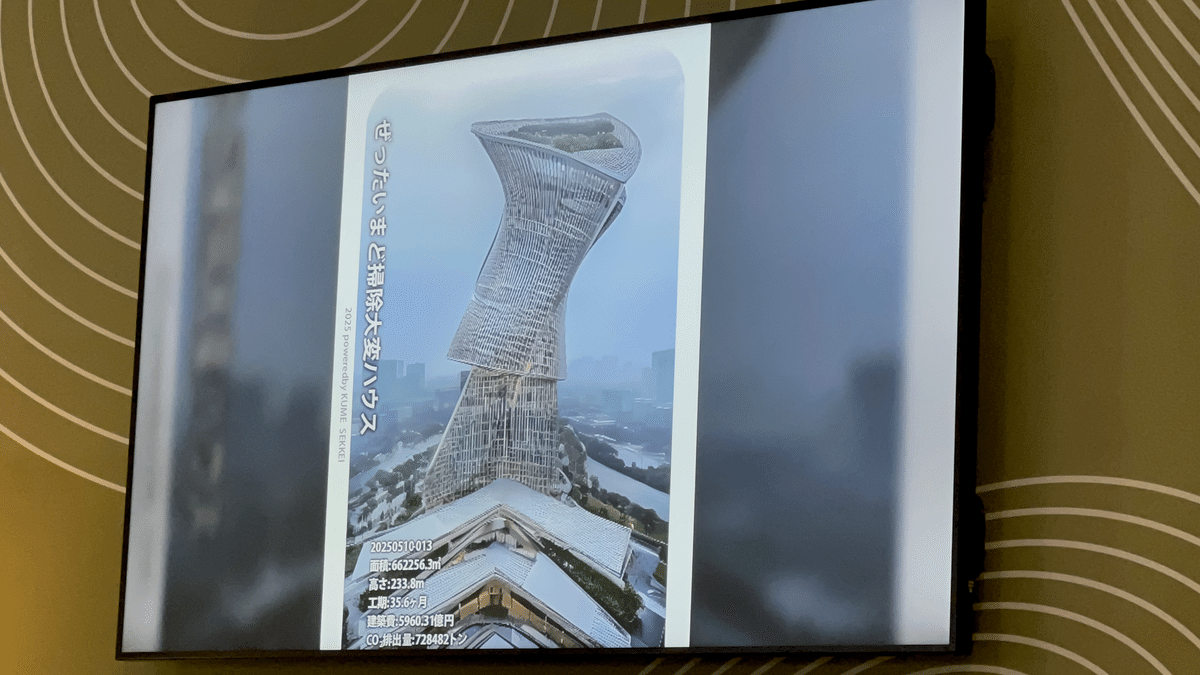

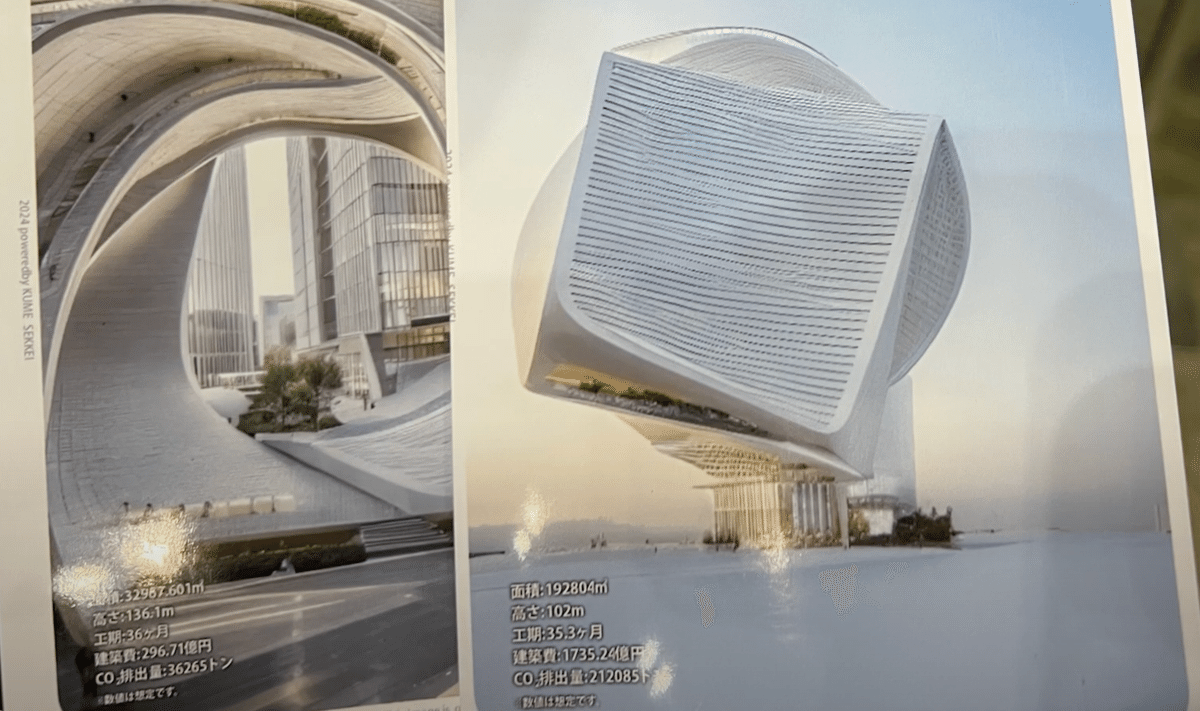

横田さん: 例えば、建物の基本的な形を三角形、四角形、円形などから選んで、それを「ねじる」といった操作ができます。スライダーを動かすだけで、ぐにゃりと曲がったり、タワーのように伸びたり、形がダイナミックに変化するんです。

<参加者による作品例:ねじれた斬新な設計で高さ200m、工期35.7ヶ月、1201億円、CO2排出量など推定データも記載されている>

子どもたちの創造力が爆発!海の中から生まれたタワーも

──実際に参加した子どもたちからは、どんなクリエイティブなアイデアが生まれましたか?

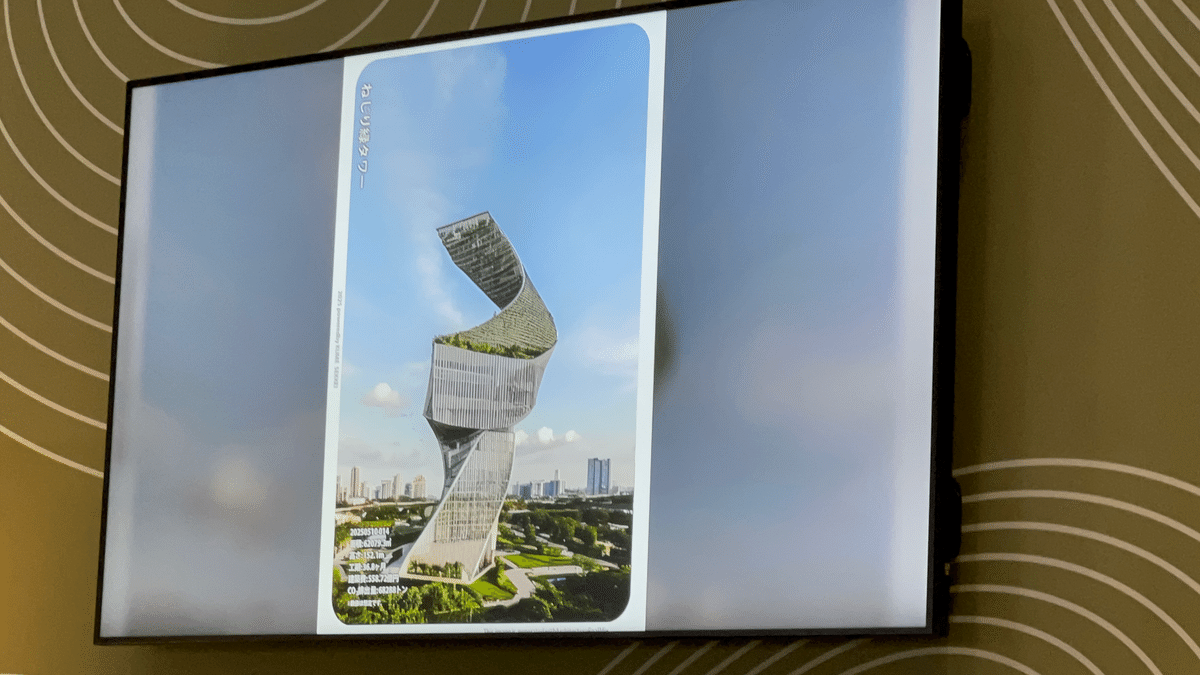

横田さん: 我々の想像をはるかに超えるものがたくさん出てきましたね。今、画面に映っているような、球体を組み合わせたようなユニークな形や、本当に独創的なデザインが次々と生まれていました。

──なかなか斬新ですね!

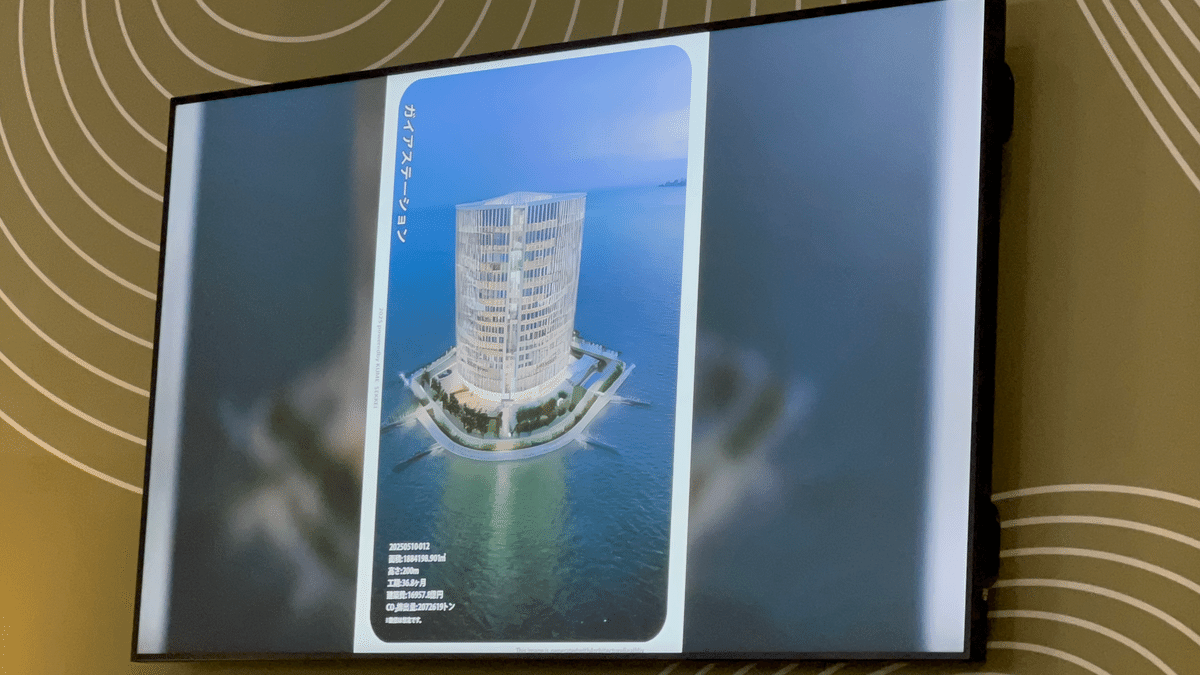

横田さん: はい、プロンプト(指示テキスト)も背景を含めて作れるので、「海の中!」「森の中!」といったアイデアが出てくるので、それをプロンプトにして反映させます。

──プロンプトは英語なのですか?

横田さん: いちおう日本語も英語でもどちらでも大丈夫です。

──最後に、子どもたちは作品を印刷して持ち帰れるのですね。

横田さん: はい、自分がデザインした世界に一つだけの建築物ですからね。とても喜んで持って帰ってくれます。

「子どもたちの笑顔が嬉しい」活動の原動力とは

──このような取り組みは、社内ではどのように受け止められていますか?

横田さん: 私たちが専門としている「建築設計」という職業自体が、まだ社会的な認知度が高いとは言えません。こうした活動を通して、まず「こんな面白い仕事があるんだ」と知ってもらう良い機会だと考えています。

そして何より、子どもたちが夢中になって体験してくれて、笑顔になる。その姿を見られることが、私たちにとって一番のやりがいですし、楽しんでもらえることがすごく嬉しいです。

──AICUとしては「つくる人をつくる」で世界中で活動しているので共感するところですが、建築という産業の中で、AIと子どもたちのクリエイティビティーを通して雰囲気変わってきたことはありますか?

横田さん: 子どもたちの自由な発想は、刺激になっていると思います!(実際の設計に使えるわけではありませんが)使っているモデリングなどでやっていることはありますし、我々の業務の中での設計技術のエッセンスが凝縮して、ワークショップの体験、ゲームレベルでは入ってくるところです。

──なるほど。久米設計のアーキテクトならではの使われ方、ユーザー体験(UX)が、このワークショップに凝縮されているんですね!

──今後の展開について、何か考えていることはありますか?

横田さん: 今回もお声がけいただいて実現しました。今後も、様々な場所や機会を通じて、こうした活動を幅広く続けていければいいなと考えています。

──本日は貴重なお話をありがとうございました!

未来へつづくデザインのバトン

テクノロジーの力で、専門領域と社会、そして未来を担う子どもたちを繋ぐ久米設計の取り組み。子どもたちがiPadの上で描いたユニークな建築物は、いつか本物の街並みを変える、大きな夢の第一歩なのかもしれません。

AIによる子どもたちの発想力、久米設計の先進的なAI活用やそれを「子ども向けワークショップ」という形でUXとして実現した彼らの自由な発想が、これからの建築の可能性を無限に広げていく。そんな明るい未来を感じさせてくれるインタビューでした。

SusHiTech Tokyo2025についてはAICUマガジン13号で特集しております!

https://corp.aicu.ai/ja/mag13-20250724

https://j.aicu.ai/MagV13s

「つくる人をつくる」AICUではAI活用を推進している注目すべき企業の最前線をレポート #AI活用企業最前線 というシリーズでお送りしていきます。

「こんな活動を取材して欲しい」、「この企業をもっと知りたい!」「こんな先端の取り組みを解説して!」といった科学コミュニケーションのご相談やリクエストも歓迎です。 X@AICUai までお寄せください。

Originally published at note.com/aicu on Aug 18, 2025.

Comments