2025年9月11日、文部科学省・第25期文化審議会 著作権分科会 政策小委員会「法制度に関するワーキングチーム第1回」が公開開催。事務局から「生成AIをめぐる最新の状況」が報告され、指定団体制度や対価還元、レコード演奏・伝達権の扱いなどをめぐり、委員から実務・制度設計の両面で鋭い質疑が相次いだ。クリエイターの損害事例、データセット有償提供モデル、国際制度動向の共有など、AI時代の著作権ガバナンスを形づくる論点が横断的に提示された本会合のポイントを、現場の温度感とともに総まとめします。

https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/workingteam/r07_01/

[知識]文化審議会ってなに?

文化審議会(ぶんかしんぎかい)は、ひと言でいうと「日本の文化に関する重要事項を話し合う、専門家の集まり」です。この審議会は、法律上、文部科学省に設置されています 。審議会の会議の準備や運営といった事務的な仕事は、文化庁が担当しています 。文化庁や文部科学大臣が「これから日本の文化をどうしていこう?」「こんな新しい問題が出てきたけど、どうしよう?」と考えたときに、アドバイスを求めるための会議体です。

どんなことを話し合っているの?

とても幅広いテーマを扱っていますが、大きく分けると、いくつかの専門チーム(「分科会」といいます)に分かれて議論しています。

[著作権分科会] 音楽やアニメ、本などの「著作権」のルールについて話し合います 4。例えば、最近話題の生成AIと著作権の問題や、インターネット上の海賊版対策などがテーマになります。

[国語分科会]日本語の正しい使い方や、新しい漢字、外来語の表記など、私たちの身近な「ことば」について議論します。

[文化財分科会]お城やお寺、仏像といった歴史的な「文化財」をどうやって守り、活用していくかを話し合います。

[文化功労者選考分科会]文化の発展に大きく貢献した人(文化功労者)を誰にするかを選びます。

誰がメンバーなの?

メンバー(委員)は、大学の先生、弁護士、作家、アーティスト、企業の専門家など、その分野の学識経験者から選ばれます。例えば、著作権分科会なら、著作権に詳しい大学教授や弁護士が中心となって議論を進めます。

会議はどうやって進めるの?

分科会の下に、さらに特定のテーマを深く議論するための「小委員会」や「ワーキングチーム」が作られることもあります。会議は原則として公開されており、誰がどんな発言をしたか、議事録で確認できるようになっています。つまり、文化審議会は、専門家たちがそれぞれの知見を持ち寄って、日本の文化の未来をより良くするためのルール作りや方針決定をサポートする、重要な役割を担っている会議なのです。

第25期文化審議会著作権分科会の課題

第25期の文化審議会著作権分科会においては、主に以下の課題について検討を行うことが考えられています。

審議事項①:著作権法関連の基本政策及び国際的な課題に関すること

・DX時代に対応した著作物の利用円滑化・権利保護・適切な対価還元に係る基本政策について

・著作権法制度に関する専門的事項について

・著作権保護に向けた国際的な対応の在り方について 等

審議事項②:使用料部会に関すること

・著作権者不明等の場合における裁定に係る補償金の額について

文化審議会 著作権分科会 政策小委員会 法制度に関するワーキングチーム 第1回 議事まとめ

座長の選任と挨拶

事務局から、政策小委員会の太田主査からの指名に基づき、弁護士 早稲田祐美子 委員に座長をお願いしている旨が報告されました。進行が早稲田座長に引き継がれ、座長はまず: 弁護士 中川達也 委員を座長代理に指名しました。次に、本日の会議の公開について諮られ、議事内容に鑑み、インターネットを通じた生配信による公開とすることが決定されました。続いて、森山文化庁文化戦略官より挨拶がありました。森山戦略官は、コンテンツ産業の海外展開という大きな文脈に触れ、「海外展開の文脈として、2033年までにコンテンツ全体では20兆円の市場創出。今年度の方針でもアーティストの海外展開を後押しする観点から、レコード演奏伝達権のについて早期に結論を得ると記載をされてございます」と述べ、精力的な議論への期待を示しました。

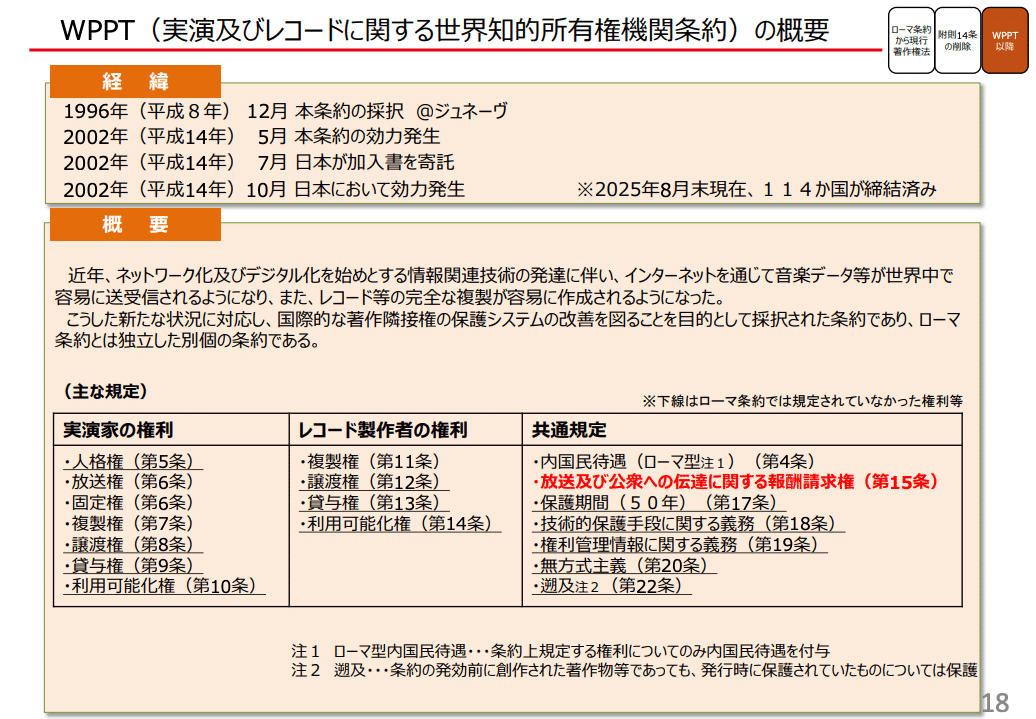

著作権法附則第14条の削除について

録音物の権利行使についての著作権の法改正が予定されています。

参考資料8 レコード演奏・伝達権について(3.1MB)

参考資料9 レコード演奏・伝達権に係る第1回政策小委員会ヒアリング資料

生成AIをめぐる最新の状況について

生成AIをめぐる最新の状況については1:39:00-

事務局から生成AIをめぐる最新の状況について報告が行われました。日本でいわゆる「AI法」が成立したほか、EUや米国、英国でも法整備や規制に関する動きが進んでいることが共有されました。

資料4 生成AIをめぐる最新の状況についてのページのタイトルをリストでまとめます。

-

生成AIをめぐる最新の状況について

-

生成AIに関する各国の対応について(2025/9時点)

-

「文化芸術活動に関する法律相談窓口」に寄せられた御相談 概要・実績について

-

御相談内容について① 《自身が受けた具体的な被害相談(著作権関係)》

-

御相談内容について② 《自身が受けた具体的な被害相談(その他)》、《自身の文化芸術活動に関連した御質問等》

-

御相談内容について③ 《その他》

-

AIと著作権に関する関係者ネットワーク (設置の趣旨)

-

AIと著作権に関する関係者ネットワーク (参加団体・企業)

-

AIと著作権に関する関係者ネットワーク (これまでの会合の成果)

-

AIと著作権に関する関係者ネットワーク (ネットワークを通じて明らかになった課題)

-

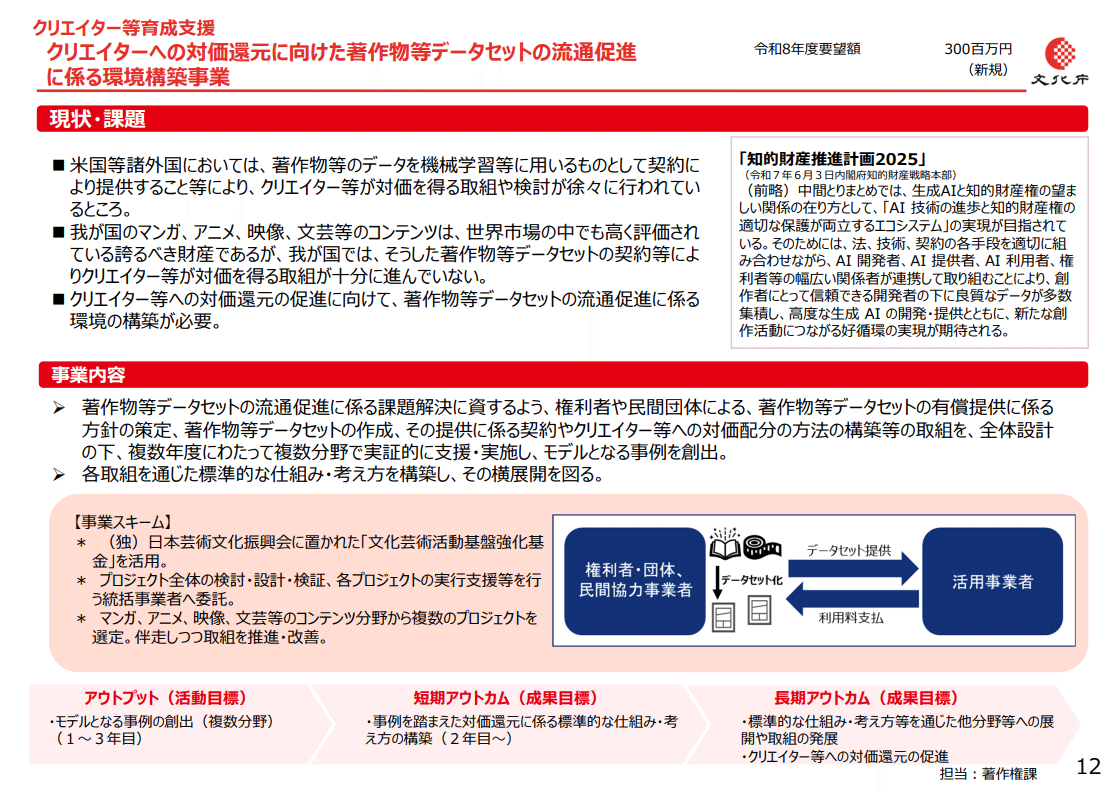

クリエイターへの対価還元に向けた著作物等データセットの流通促進に係る環境構築事業

-

(参考)人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(AI法)の概要

-

声等の関係について

各国の法制的な対応(2025年9月時点)

世界各国で生成AIに関する法整備やルール作りが急速に進められています。

日本: 2025年5月に「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律」(通称:AI法)が成立し、9月に全面施行されました。これにより内閣にAI戦略本部が設置され、今後の基本計画や指針が策定される予定です。著作権法に関しては、2024年3月に「AIと著作権に関する考え方について」が公表されています。

「知的財産推進計画2025」等の政府方針等(著作権関係抜粋)

EU: 「AI規則(AI Act)」が2024年5月に成立し、生成AIに関する規定が2025年8月に一部施行されました。これにより、AI生成コンテンツであることの明示義務や、AI学習データに関する詳細なサマリーの作成・公開などが求められます。また、これに基づく「実務規範」では、著作権侵害の出力防止措置などが盛り込まれています。

米国: ホワイトハウス主導でAI開発企業による「自発的誓約」が実施されたほか、2025年7月には過度な規制の見直しを目的とした「AI行動計画」が公表されました。著作権局によるAIと著作権に関する調査・報告も進められています。

イギリス: 2025年6月に「Data (Use and Access) Act 2025」が成立し、政府に対して著作権とAIに関する政策オプションの経済的影響評価を行うよう求めています。

文化庁の取り組みとしては、AIと著作権に関する相談を受け付ける法律相談窓口の状況や、クリエイターとAI事業者の対話を促進する「関係者ネットワーク」の開催について報告されました。

特に注目されたのは、クリエイターへの新たな対価還元策として、権利者がAI学習用のデータセットを整備し、契約に基づき有償で提供するビジネスモデルを国が支援する、という構想でした。

これに対し、今村委員から、その対価請求権の法的な根拠について質問がなされました。上野委員は、法的な位置づけを厳密に問うよりも、ビジネスモデルとしての有用性に着目し、「最近はネット上の情報は全部学習し尽くしちゃって。やっぱり学習に適したデータこそ今欲しいという状況もあるようですので、それを持っているのはやはり出版社さんだったり新聞社さんだったりコンテンツホルダーだったりするので、提供できるっていうのは非常に有用だと思いますし、ライセンスかどうかっていうのはあまり重要ではないのかなと」と述べ、質の高いデータを提供する側に大きなビジネスチャンスがあるとの見方を示しました。

文化庁の取り組み

文化庁では、クリエイターや事業者が直面する課題に対応するため、具体的な取り組みを進めています。

文化芸術活動に関する法律相談窓口

AIと著作権に関する相談受付を開始して以降、令和5年度(約1ヶ月間)で26件、令和6年度には89件の相談が寄せられています。主な相談内容は以下の通りです。

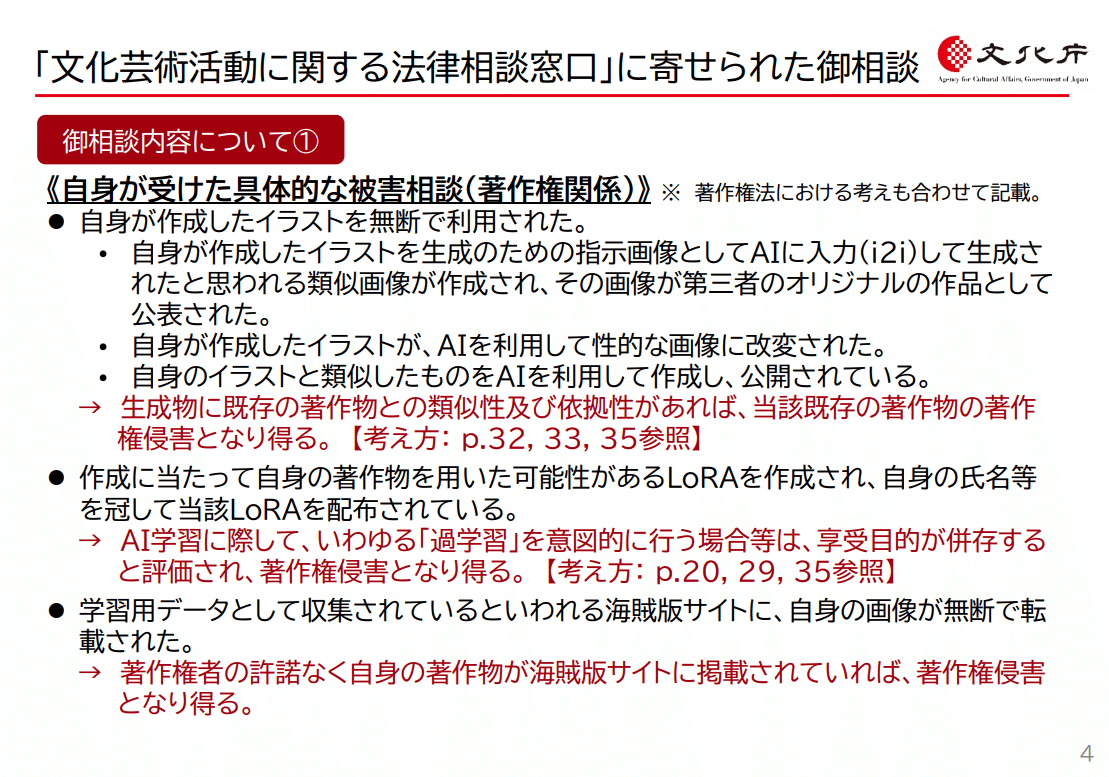

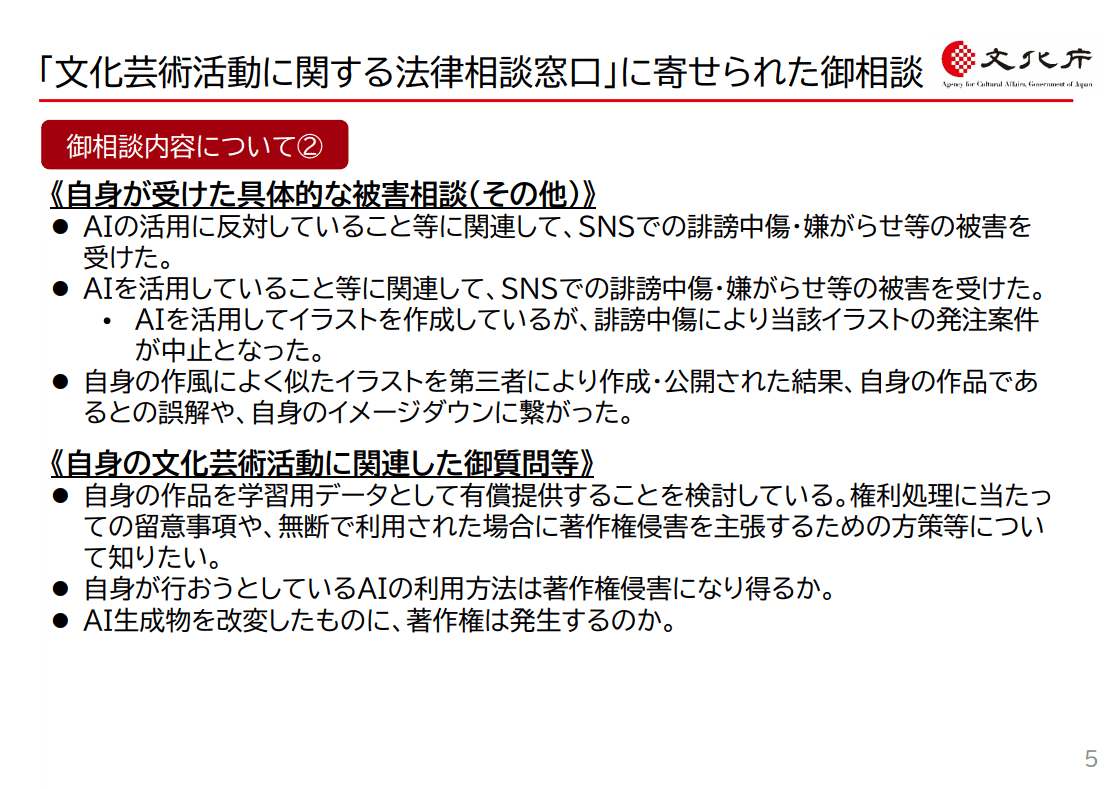

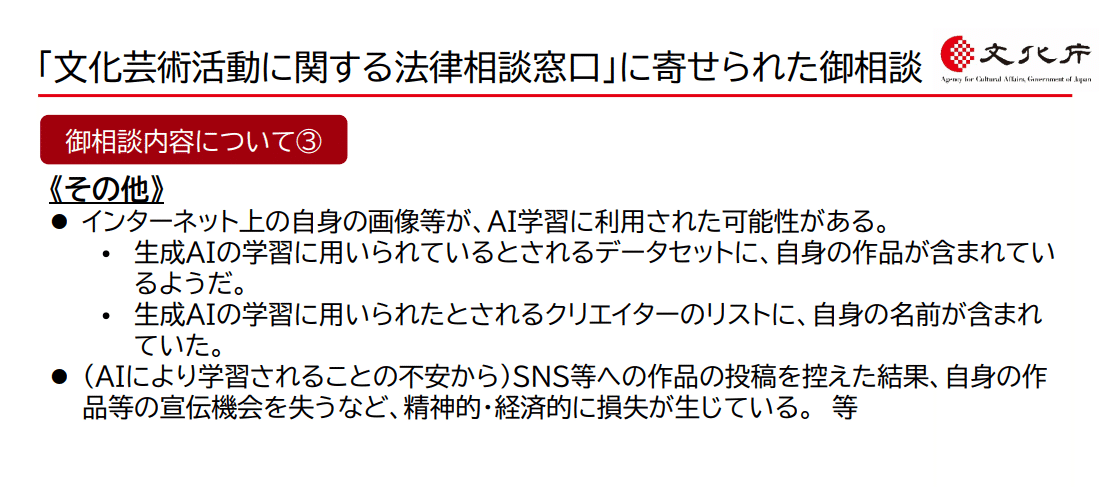

「文化芸術活動に関する法律相談窓口」におけるご相談内容①:著作権に関する具体的な被害

文化庁の相談窓口には、クリエイターからAIに関連する著作権侵害の具体的な被害相談が寄せられています。主な内容は以下の通りです。

自身のイラストの無断利用・改変: 類似画像の生成と公開: 自身のイラストがi2i(image-to-image)の指示画像として無断でAIに入力され、類似した画像が第三者のオリジナル作品として公表された。

性的な画像への改変: 自身のイラストが、AIを利用して性的な画像に改変された。類似作品の作成・公開: 自身のイラストと類似した作品がAIによって作成され、公開されている。

【法的な考え方】生成されたAI作品に、既存の著作物との「類似性」があり、既存の著作物をもとに創作したという「依拠性」が認められる場合、著作権侵害となる可能性があります。

追加学習ファイル(LoRA)の作成・配布:自身の著作物を用いて作成された可能性があるLoRA(特定の画風やキャラクターを追加学習させるファイル)が、自身の氏名などを付けて配布されている。

【法的な考え方】AIの学習において、意図的に元となる著作物の表現をAIに覚え込ませる「過学習」を行うようなケースでは、著作物を楽しむ目的(享受目的)が併存していると評価され、著作権侵害となる可能性があります。

海賊版サイトへの無断転載:AIの学習用データとして収集されていると言われる海賊版サイトに、自身の画像が無断で転載された。

【法的な考え方】著作権者の許諾なく自身の著作物が海賊版サイトに掲載されている場合、その時点で著作権侵害に該当する可能性があります。

AIと著作権に関する関係者ネットワーク

AI事業者とクリエイター・権利者団体が一堂に会し、相互理解の促進と共創関係の実現を目指す情報交換の場として設置されました。これまでの会合で、以下のような成果と課題が明らかになっています。

成果:双方の立場への理解が深まり、意識のずれや視点の違いが明確になった。AI利用を含むライセンスの必要性が共有され、対価還元に向けた具体的な取り組みが始まった。

令和8年度概算要求事業

クリエイターへの対価還元を促進するため、「クリエイターへの対価還元に向けた著作物等データセットの流通促進に係る環境構築事業」として、新規に3億円を要求しています。この事業は、マンガ、アニメ、映像等の権利者が、AIの機械学習等に用いるための高品質なデータセットを有償で提供し、対価を得るためのモデル事例を創出することを目的としています。

委員による質疑応答

議題:レコード演奏伝達権に関する法制上の論点について

本日の主要議題である「レコード演奏伝達権」について、事務局から歴史的経緯や国内外の状況、法制上の論点が詳細に説明された後、委員による活発な討議が行われました。

制度創設の意義と必要性

制度の根幹に関わる意義について、委員からは多角的な意見が示されました。

中川委員は、音楽業界を支える著作者と実演家・レコード製作者とのバランスに言及し、「作曲家である著作権者と、それからアーティスト実演家でレコード制作者、どちらも重要なプレイヤーであると考えておりまして、著作権者について演奏を通じた収益が認められている一方で、レコード制作者や実演家に認められないということを正当化するほど、何か大きな相違があるのだろうか。現状において、あるいは今後においてもその相違を維持する必要があるだろうかということを考えると、まずここについては均衡があったほうがいいのかなと」と述べ、公平性の観点から制度導入の必要性を強調しました。

島並委員は、国民の理解を得るための説明責任の重要性を指摘。「なぜそもそもこういう制度を新たに置くのかということがきっちりと固まってないと、聴取等の制度を作って、気持ちよく払ってもらえないと納得して払ってもらえないということになりますので、をどのように説明するのかというのは極めて重要だと考えております」と述べ、過去に条約の関連規定を留保した当時との社会情勢の変化を明確に説明する必要があるとの考えを示しました。

また、ある委員からは、短期的な収支だけでなく、クリエイターへの対価の支払いを当然とする文化を醸成する視点も重要ではないか、という意見も出されました。「例えばヨーロッパでは音楽に関しては。にしてもリンセット券にしても、対価を払うのが当然だという文化がある」という海外の状況を引き合いに、制度導入を通じて社会の意識を変えていくことの意義を述べました。

生成AIに関連した議論

本山 雅弘委員(国士舘大学法学部法律学科/総合知的財産法学研究科総合知的財産法学専攻 教授)からの質問

概算要求事業について、「(著作物等のデータを)機械学習用に用いるものとして提供して、それによって利用料を支払う」という仕組みの法的根拠はどのように整理されているのか、との質問がありました。具体的には、著作権法第30条の4(著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用)の権利制限規定との関係で、但し書きに該当するため権利が及ぶという整理なのか、あるいは享受目的が含まれるため権利制限の対象外となるという整理なのか、という点について見解を問いました。

事務局からの回答

事務局は、「学習等の用い方も様々ある」と前置きし、RAG(検索拡張生成)やファインチューニング、基盤モデルの学習など、多様な利用形態を念頭に置いていると説明しました。その上で、「その時々に著作権法との関係というのも様々ある」とし、特定の条文解釈に限定せず、「いずれにしてもそういった契約による対価の還元というところで取り組みを一つ進めていく」との考え方を示しました。

上野達弘委員(早稲田大学法学学術院教授)からのコメント

上野委員は、この取り組みを現時点で「ライセンス」か「契約」かと厳密に定義しないのが「大人の知恵」だと述べました。そして、この事業の重要な点は、AI開発者がインターネット上の情報を学習し尽くし、より高品質なデータを求めるようになっている現状において、出版社やコンテンツホルダーが持つ「きれいな情報(オリジナルのデジタルデータ)」を提供できることにあると指摘。データセットに入っていない情報は30条の4に該当する。

学習に適したデータこそ、有用性自体がビジネスモデルとして成立するため、著作権侵害か否かという議論とは別に、価値のある取り組みであるとの見解を示しました。データ上の事情があると考える。

上野委員の個人的な考え方に対して、他の委員からは同意の意見もありつつ「迂回のデータ入手を断たないと」という意見も指摘されました。

その他と閉会

最後に事務局から、海外における出版権登録制度の運用改善について報告があり、全ての議事を終了しました。本日の議論を踏まえ、ワーキングチームは今後さらに検討を深めていくことになります。

第25期文化審議会著作権分科会 政策小委員会 法制度に関するワーキングチーム 委員名簿(令和7年9月11日現在)

麻生 典: 慶應義塾大学大学院法務研究科准教授/今村 哲也: 明治大学情報コミュニケーション学部 教授/上野 達弘: 早稲田大学法学学術院教授/唐津 真美: 弁護士/澤田 将史: 弁護士/島並 良: 神戸大学大学院法学研究科教授/水津 太郎: 東京大学大学院法学政治学研究科教授/中川 達也: 弁護士/福井 健策: 弁護士/本山 雅弘: 国士舘大学法学部法律学科/総合知的財産法学研究科総合知的財産法学専攻 教授/吉田 悦子: 大阪工業大学知的財産学部准教授/早稲田 祐美子: 弁護士

Comments