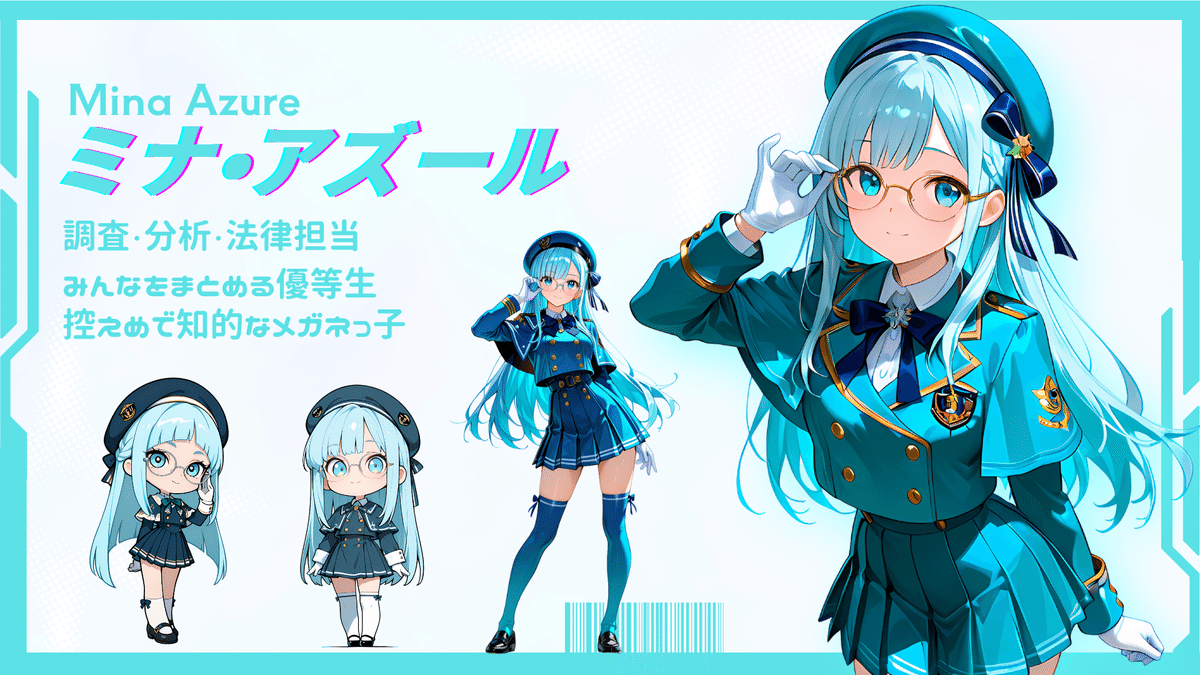

ミナ・アズール / Mina Azure がお送りする AICU media「 #生成AIの社会と倫理 」のニュースコーナーです。2025年11月20日、AI時代の著作権や倫理問題がアップデートされるニュースが多い日となりました。

AiCuty調査担当、わたしMina Azure(ミナ・アズール)が、これらのニュースを論理的かつ分かりやすくお伝えしたいと思います。

🎙️ 声優、花江夏樹さんのAIナレーターが初仕事

声優の花江夏樹さんのAIナレーターが、靴下専門店Tabioの店内ラジオやアナウンスで初仕事をしたというニュースです。

こちらAIナレーター初仕事です!

— 花江 夏樹 (@hanae0626) November 19, 2025

宜しくお願いします😀 https://t.co/sBZ7IJIFH7

音源を提供された声優さんご自身が、このAI音声の利用を紹介されているのは、とても素敵ですね。

オリジナルの音声と比較して、AI音声の音質が「そこそこ」であることが、かえってオリジナルとの差が分かりやすく、良いという意見もあります。これは、AIを活用したサービスにおいて、オリジナルの価値を損なわないためのひとつのヒントになるかもしれません。

① NTT西日本のAIナレーター新事業「VOICENCE(ヴォイセンス)」は、花江夏樹さんの音声AIを利用し、靴下専門店Tabioの店内限定ラジオや店内アナウンスといった新たな音声コンテンツを生み出しました。これは、AI技術が実際の購買機会につながるビジネスの現場で活用されている素晴らしい事例だと思います。

② 倫理的配慮とオリジナル性: 音源を提供された花江夏樹さんご自身が、AI音声の利用について紹介されている点は、倫理的な透明性が確保されているという意味で、非常に重要です。また、AI音声の音質をあえて「そこそこ」にすることで、オリジナルの声の価値との差別化を明確にしており、AIと人間の共存のひとつの形を示していると言えるでしょう。

③ 今後の展望: この事例は、企業の音声ブランディングという新たな市場を開拓するものであり、NTT西日本の「VOICENCE」の今後の活躍が期待されますね。

NTT⻄⽇本のAIナレーター新事業「VOICENCE」を利⽤し た新音声コンテンツ、花江夏樹さんの音声AIによる店内限定ラジオ&店内アナウンスもお楽しみに!

実際の購買機会につながるAIの使い方が素晴らしいです。

NTT西日本のAIナレーター事業「VOICENCE」の今後の活躍を期待します。

「AI生成画像は著作物」千葉県警が全国初の摘発

読売新聞がつたえるところによりますと、生成AIで使った画像を無断複製したとして、千葉県警は20日にも、神奈川県大和市の男(27)を著作権法違反(複製権侵害)の疑いで千葉地検に書類送検する方針を固めたそうです。起訴を求める「厳重処分」の意見を付ける。AIで作られた画像に著作権があると判断し、同法違反で摘発するのは全国初とみられます。

https://www.yomiuri.co.jp/national/20251120-OYT1T50016/

「AI生成画像は著作物」千葉県警が全国初の摘発

制作 指示2万回

捜査関係者によると、男は2024年8月下旬頃、千葉県の20歳代男性が画像生成AI「ステーブル・ディフュージョン」を用いて制作した画像を無断で複製し、男性の著作権を侵害した疑い。男は複製画像を、自身が販売した書籍の表紙に使用していた。

同法は、思想または感情を創作的に表現した文芸や美術などを「著作物」と定義する。文化庁が示す「AIと著作権に関する考え方」によると、AIの生成物が著作物に当たるかどうかは、AIに対するプロンプト(指示)の分量と内容、生成の試行回数などを総合的に考慮して判断される。

男性は読売新聞の取材に「プロンプトは2万回以上だった」と話している。県警は、男性が詳細に指示し、作り出された画像を確認しながら指示の修正も繰り返していたことなどから、最終的に生成された画像が著作物に当たると判断した。

著作権有無 国内判例なく…海外は見解割れる

① 刑事事件としての全国初摘発: 千葉県警が、生成AIで作られた画像を無断で複製したとして、神奈川県の男性を著作権法違反(複製権侵害)の疑いで書類送検する方針を固めました。重要なのは、警察がAI生成画像に著作権があると判断し、同法違反で摘発した点が、全国で初めてであるということです。

② 著作物性の判断基準: 著作権法が定める「著作物」は、「思想または感情を創作的に表現したもの」です。文化庁の考え方に基づき、AI生成物が著作物に当たるか否かは、AIに対するプロンプト(指示)の分量と内容、生成の試行回数などが総合的に考慮されます。

③ 今回の事件の具体的な状況: 被害男性は、画像生成AI「Stable Diffusion」を使用し、2万回以上プロンプトの試行や、生成された画像を確認しながら指示の修正を繰り返していたそうです。県警は、この詳細な指示と修正の繰り返しこそが、最終的に生成された画像に創作的な表現を加える行為とみなし、著作物性が成立すると判断したとみられます。

④ 司法判断への影響: 現状、AI生成画像の著作権の有無について、国内には司法の確定した判例はありません。この事件が検察の判断を経て、裁判に発展するのか、そしてどのような判決が下されるのかは、今後のAI時代の著作権ルールを確立する上で、極めて注目に値するポイントとなります。

今後は、司法の判断に委ねられることとなりますが、有罪にしても無罪にしても、注目の事件となりそうです。

著作権侵害:KADOKAWAなど4社がクラウドフレア社に勝訴

株式会社KADOKAWA、株式会社講談社、株式会社集英社、及び株式会社小学館の4社が原告となり、米国クラウドフレア社を被告として提起していた著作権侵害訴訟に関し、2025年11月19日、東京地方裁判所においてクラウドフレア社の損害賠償責任を認める判決が言い渡されました 。

【米国・クラウドフレア社に対する勝訴(著作権侵害判決)のお知らせ】

— 【公式】KADOKAWA広報 (@KADOKAWA_corp) November 19, 2025

講談社、集英社及び小学館と共同でクラウドフレア社を提起しておりました著作権侵害訴訟に関しまして、… pic.twitter.com/UGBuNn5mBP

この訴訟は、4000を超えるマンガ作品を無許諾で掲載し、最盛期には月間3億以上のアクセスを集めていた2つの巨大マンガ海賊版サイトに、クラウドフレア社がCDN(コンテンツデリバリーネットワーク)サービスを提供していたことが発端です 。4社は、海賊版サイトへのサービスの悪用を通知しましたが、クラウドフレア社は通知受領後もサービスの提供を続けたということです 。

判決は、クラウドフレア社が4社からの侵害通知を受けながらも、適時・適切な対応を行わずに漫然とサービスの提供を継続した行為は、著作権侵害の幇助に当たると認定しました 。特に、クラウドフレア社が何らの本人確認手続を行わず、「強度な匿名性が確保された状況下」で海賊版サイトの運営を可能にしていた点が、同社の責任を認める理由として重視されています 。

判決で認定された損害額は4社(4作品)で総額約36億円に上ります 。判決主文では、当社らが被った損害の一部として、合計約5億円の支払いが命じられています 。

KADOKAWAは、今回の判決が海賊版サイトによるCDNサービスの悪用防止につながり、クリエイターに適切な対価が還元できるコンテンツの創作サイクルが維持されることを期待するとしています。本判決は、海賊版サイトが身元を隠して大規模配信を行う現状において、重要な判断であると考えられます 。

プレスリリース

https://group.kadokawa.co.jp/information/media-download/1885/dd3c34f4a8137045/PDF/

Cloudflare、大規模障害の原因はデータベースの権限変更

続きましても Cloudflareに関するニュースです。ウェブサイトの高速化やセキュリティ機能を提供する大手CDNプロバイダー、米国クラウドフレア社が2025年11月18日日本時間午後8時20分頃に発生させた世界的な大規模システム障害について、詳細な原因を公表しました。同社は、この障害がサイバー攻撃や悪意ある活動によるものではないと否定しています。

https://blog.cloudflare.com/18-november-2025-outage/

AI対応システムが引き起こした大規模障害

ウェブの基盤を支える米国クラウドフレア社は、2025年11月18日日本時間午後8時20分頃に発生したシステム障害について、その原因を公表しました。サイバー攻撃ではなく、データベースの権限変更という内部的な作業ミスが引き金であったと報告しています。

1. 障害発生の皮肉なメカニズム

今回の障害は、ボットへの対応に使われる自動化システムが暴走するという皮肉な形で発生しました。システムのセキュリティ強化のための設定変更が行われた際、ボット対策システムが利用する重要な設定ファイルが、想定の2倍以上に膨張し、大量の重複データを含んでしまいました。

この不正に大きくなったファイルを読み込もうとしたサーバーのソフトウェアが、許容上限を超えてエラーとなり、結果的にトラフィック処理を行うコアシステムが機能停止。エンドユーザーにはサービスにアクセスできないことを示すHTTP 5xxエラーが大量に返される事態となったのです。

2. 対応と課題

障害発生当初、システムが正常な状態と異常な状態を繰り返したため、超大規模なDDoS攻撃の可能性も疑われました。同社は最終的に不正な設定ファイルの伝搬を停止し、システムを再起動することで、主要なトラフィックを日本時間深夜11時30分頃までにほぼ回復させました。

Cloudflare社のCEOは、今回の障害を2019年以来最悪とし、謝罪しています。同社の今後の体制強化に期待すると同時に、多くの主要なサービスが特定のCDNやクラウド基盤に集中し、インターネット全体が少数のインフラストラクチャに頼りすぎている状況などにも、目を向けていきたいところです。

OpenAIが教師向けChatGPTを無償提供

2025年11月19日、OpenAIは「ChatGPT for Teachers」を発表し、教育分野におけるAI利用の拡大に向けた新たな一歩を踏み出しました。このサービスは、米国のK-12(幼稚園から高校まで)教育者向けに2027年6月まで無料で提供されます。

サービスの目的と背景

OpenAIによると、毎週ChatGPTを利用する8億人のうち、教師は最も早く、最もアクティブな利用者のひとつです。すでに教師の5人に3人がAIツールを使用しており、週に一度使用する教師は毎週数時間の時間節約を報告しているといいます。

この「ChatGPT for Teachers」は、教師が授業準備や教材の調整、同僚との共同作業を行うための安全なワークスペースを提供し、教育者と学校指導者の両方のために開発されました。

主な特徴とセキュリティ

このワークスペースには、GPT-5.1 Autoとの無制限のメッセージング、検索、ファイルアップロード、画像生成などの機能が含まれます。特に、教育現場で重要なセキュリティとプライバシーについて、以下の点が強調されています。

-

データの不使用: ChatGPT for Teachersで共有されたデータは、デフォルトでモデルの学習には使用されません。

-

教育機関レベルの準拠: このワークスペースは、学生のデータを保護し、FERPA*の要件を満たすように構築されています。

-

管理者機能: 学校や地区の指導者は、教職員を単一のアカウントに統合するためのドメイン申請や、役割ベースのアクセス制御、SAML SSOによるアカウント保護を利用できます。

*FERPA「家族の教育権利とプライバシー法(Family Educational Rights and Privacy Act)」の略で、米国の連邦法です。この法律は、学生の教育記録のプライバシーを保護し、学生と保護者(学生が18歳以上になるか大学などに進学するまで)に、記録へのアクセス権、修正要求権、情報の開示を管理する権利を与えます。

3. 教育現場のAI利用と倫理

OpenAIは、この無償提供を通じて、数百万人の教育者が安全かつ思慮深くAIを活用できるように支援したいと考えており、教師主導の責任あるAI使用を支援するための「AIリテラシー・ブループリント」も公開しています。

教育現場におけるAIの倫理的かつ効果的な活用は、AI時代の著作権やプライバシーと同様に重要なテーマです。安全な環境で教師がAIを探求できる機会が増えることは、未来を担う学生の教育にも良い影響を与えるものと期待されますね。

一方で、国際的な規制の動きを見ると、例えば欧州のAI Actでは、教育分野におけるAIシステムの利用に関して、高リスクと見なされる特定の用途が規制の対象となり、禁止される可能性があるなど、倫理と規制の議論が活発に続いています。

Originally published at note.com/aicu on Nov 20, 2025.

Comments