はじめまして。サムライアプスのムンペイ(@munepi)と申します。Pyxelと生成AIを使ったプログラミング学習サービス「Code & Magic(コードアンドマジック)」を開発しています。

https://codeandmagic.samurai-apps.com/

プログラミングを学ぶ手段は多種多様ですが、レトロゲームエンジンPyxelと、急速に進化する生成AIが新しい可能性を広げています。なぜ Pyxel は初心者に向いているのか? AI はプログラミングをどう変えるのか? その魅力をお伝えします。

⭐️本稿はAICUマガジンVol.10「Pyxel - 大人も夢中! AIでゲーム開発」に収録されています

https://corp.aicu.ai/ja/aicu-mag-20250316

プログラミングの楽しさを現代の子供たちに伝えたい!

私がプログラミングと出会ったのは、小学校5年生の時に父がPC-9801EX2というPCを購入したことがきっかけでした。このPCは電源を入れるだけでBASICという言語のプログラミング環境が起動するものでした(当時の多くのPCがそうでした)。

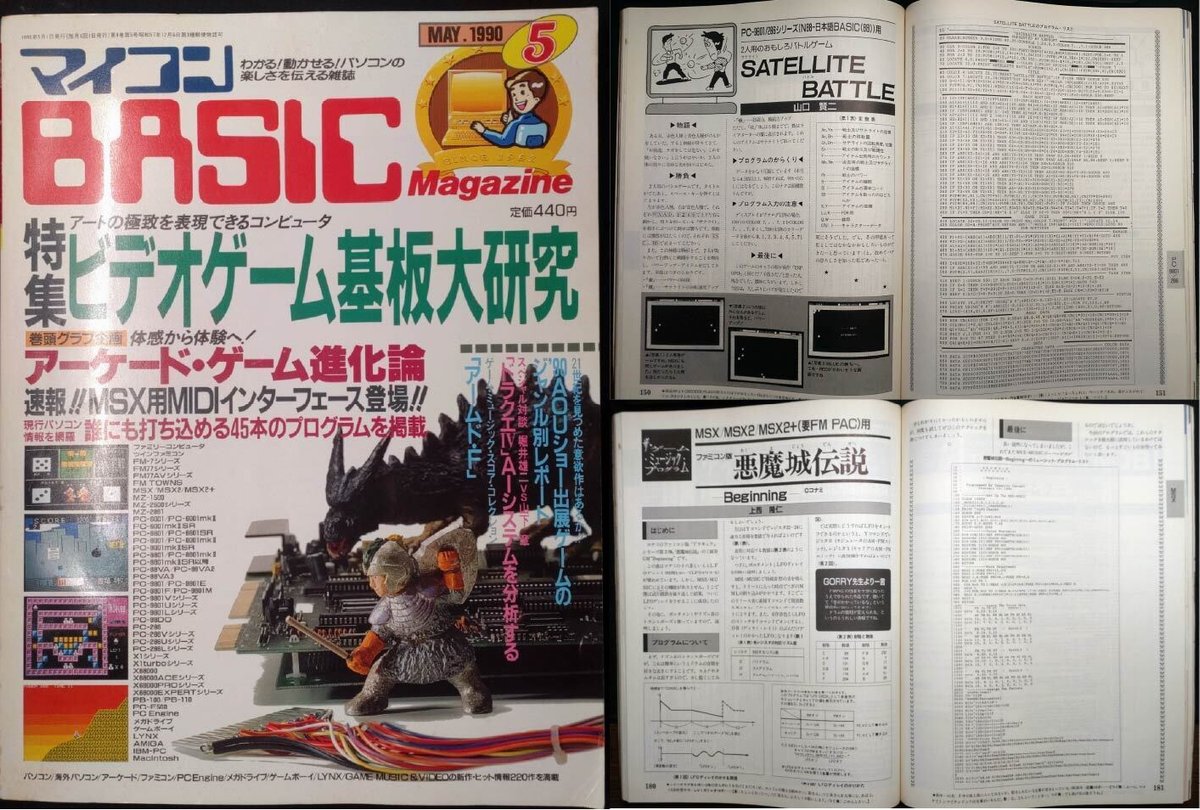

インターネットがまだ生まれる前でしたので、情報の多くは雑誌で手に入れるものでした。当時はソースコードを掲載したプログラミング雑誌が多くあり、特にマイコンBASICマガジン(通称、ベーマガ)が私のバイブルでした。

ベーマガに掲載されているプログラムは読者投稿なのですが、つまりそれは私と同じようにプログラミングに魅入られた同士が全国にいて、その面白さをいかに引き出すかを互いに自慢げに教え合っているということなのです。このコミュニティ感覚がとても楽しいものでした。

ちなみにベーマガには音楽のプログラムも良く掲載されていました。音色を定義するプログラムと譜面に相当する内容を定義するMML (Music Macro Language) の組み合わせになっていて、こちらもかなりハマりました。2025年1月の Pyxel のアップデートで本格的なMML機能が搭載されたことに、私もかなり興奮しています!

そして、最後の後押しとなったのは、2024年5月に行われたベーマガのファンイベント「ALL ABOUT マイコンBASICマガジン Ⅲ」でした。ベーマガ自体はとっくに休刊となりましたが、当時の編集部のメンバーである山下章氏の声掛けで、当時の読者たちが1000人以上も集まりました。6時間以上のイベントで、会場で初めて会った人たちが同じ思い出を共有していて泣き笑いするという、とても不思議で楽しい体験でした。

https://note.com/o_ob/n/n5bfb1d1f3ba8

昨今、考える力の向上に役立つということで、プログラミングを学ぶことが大変注目を浴びています。それなら、現代の子供たちにも、あのワクワクと興奮を届けたい! 私をプログラミング大好き人間にしてしまったBASICとベーマガのように、何十年先も続く「仲間と一緒に学ぶ楽しさ」を形にしたい!

それが Code & Magic を作り始めたきっかけになります。

Pyxelだからすぐ試せる、すぐ遊べる

こうして Code & Magic を作ると決めたまでは良いですが、いまさら BASIC というのはちょっとニッチすぎるなぁと考えていました。

BASIC は機能がシンプルで、書いたコードが画面上の結果としてもわかりやすいのが良いところでした。これらは当時のPCの性能が低かったことが本当の理由であったものの、結果として「起動すればすぐ使え、行動すればすぐ結果が見える」という絶妙なバランスをもたらしてくれていたのです。

翻って、現代のPCは非常に高性能になった分、複雑で難しいものになりました。高度なゲームは楽しいですが、開発に要求される技術も当然高度になります。シンプルにしようとしても、何を省略できるのかという選択自体も高度な知識が必要なことであり、初心者には難しいでしょう。

そのようなわけで何か良いアプローチはないかとネットの海を検索していた時、Pyxelに出会いました。

説明やサンプルで遊ぶうちに、そのアプローチにすぐに興味をそそられていきました。

Pyxelはレトロゲームエンジンと銘打ち、できることを大胆に絞り込んでいます。色は16色のみ、同時発音は4まで、2Dのみ、などです(実は上級者向け機能を使うとこれらの制限を超えられます。BASIC時代のマシン語のようで楽しいです!)。また、Windows、Mac、LinuxあるいはWebでも実行でき、どこでも同じスペックの実行環境が提供されています。言わば、Pyxelというのは、仮想的なレトロPC+OS上でのプログラミング環境なのです。

また、こうしたブラックボックス化とデフォルメがもたらすシンプルさは、コーディング量と達成感のバランスの良さももたらしています。たとえば、画面にドットを打つのも1行、音を出すのも1行、画面クリアも1行、です。

まさに「起動すればすぐ使え、行動すればすぐ結果が見える」が実現できるものでした。

後から知ったことですが、Pyxel の作者である北尾崇氏(@kitao)も息子さんのプログラミング教育に役立つようにとベーマガやスクラッチの次というイメージも持ちながらPyxelを構想したそうで、だからこそ私の思い描く用途にピッタリだったんだと得心が行きました。

こうして私は Pyxel に惚れ込み、開発者の北尾さんにも承諾を得たうえで、早速 Code & Magic の開発をスタートさせたのでした。

AI時代にこそプログラミングを学んでほしい

AIが猛烈に進化していく中で、プログラミングを不要にするといった声も聞こえています。そんな時代にプログラミング教育は必要でしょうか。

私は、ぜひプログラミングを学んでほしいと答えます。

第一に、論理的思考は不要にならないからです。

プログラミングが注目されているのは、プログラミング技術そのものというよりも、そこから得られる論理的なものの考え方が様々なことに役立つとされているからです。AIが登場しても、論理的な考え方が不要になることはないでしょう。

第二に、AIがどのように実現されているかを知れば知るほど、AIを深く使いこなせると考えるからです。

AIはプログラムです。プログラムが何ができるかわかれば、AIにできること、できないことがわかります。AIの限界がわかれば、AIの結果を妄信したり騙されたりせず、正しい部分を自分で適切に判断し、最大限活用することができます。

例えば、AIにコードを書かせても、「この処理は本当に正しいのか?」を理解できる人 であれば、エラーに気づいたり、より効率的な方法を見つけることができます。AI を使う側に回るためにも、プログラミングの知識はこれからの時代にこそ不可欠です。

第三に、プログラミングは楽しいからです。

職務としてのプログラミングが減ったとしても、楽しみとしてやるなら何も問題はないですよね。誰かのすごいプログラムを眼前にして驚き、それを真似して学び、やがて自分の作品を作る喜びは、とても楽しい体験です。

AI が変えるプログラミング学習~Code & Magic での取り組み

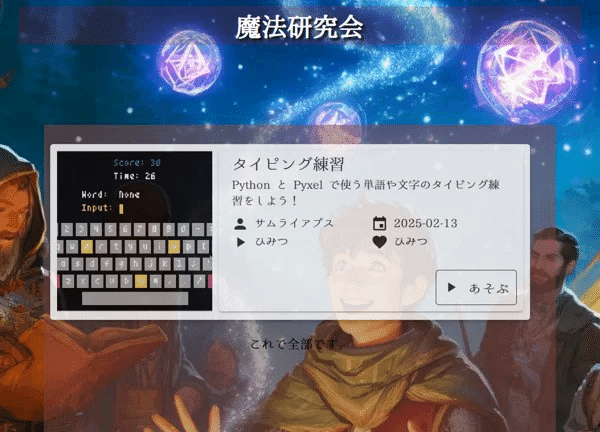

「Code & Magic」(https://codeandmagic.samurai-apps.com/)は、プログラミングを「学ぶ」のではなく「夢中になる」体験を提供する、ゲーム仕立てのウェブサービスです。

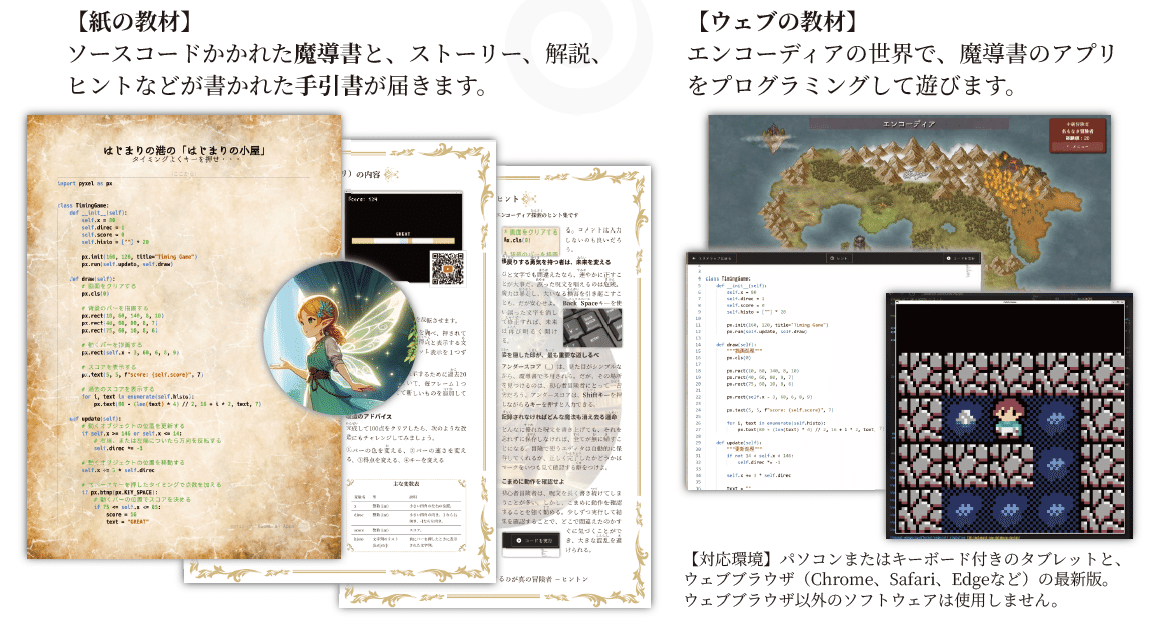

ユーザーはプログラミングが魔法を生み出す世界「エンコーディア」を探索する冒険者となり、「魔導書」に印刷されたソースコードをそっくり入力することで魔法を獲得することができます。完成するとPyxelで作られたミニゲームが遊べます。そのまま遊ぶもよし、さらに改造して楽しんでもかまいません。

こうした完成体験の繰り返しとそこから生まれる遊びが、プログラミングは楽しいと思うきっかけとなり、昨今話題のプログラミング的思考方法の学びにもつながってほしいというのが狙いです。

Code & Magic はまだまだ開発中ですが、その中でも生成AIによるプログラミング方法の変化も取り入れることを目指しています。

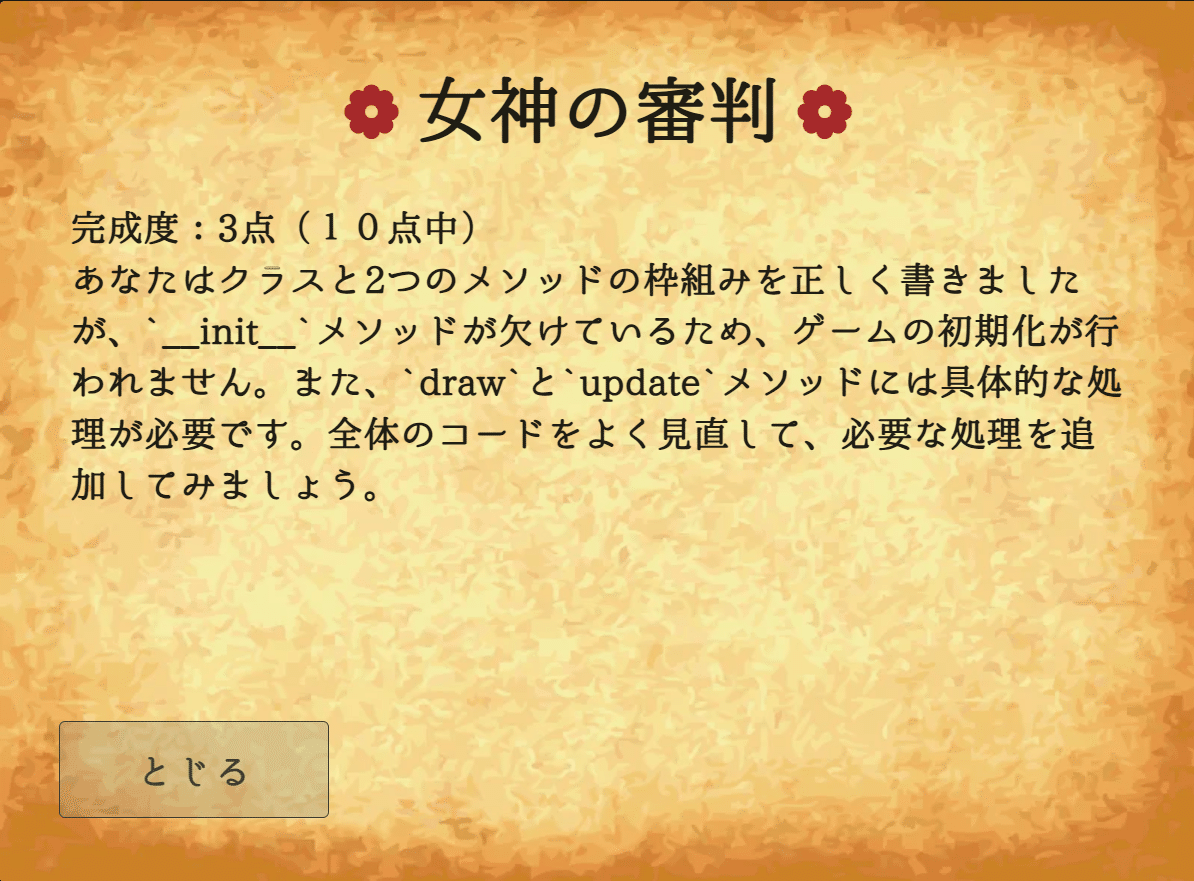

1.Pyxelを用いたゲームの写経で完成体験を繰り返し、プログラミングの可能性と楽しさを知ってもらう機能のなかで、AI によるプログラムの採点や講評など、学びのアシスタントをしてくれます。

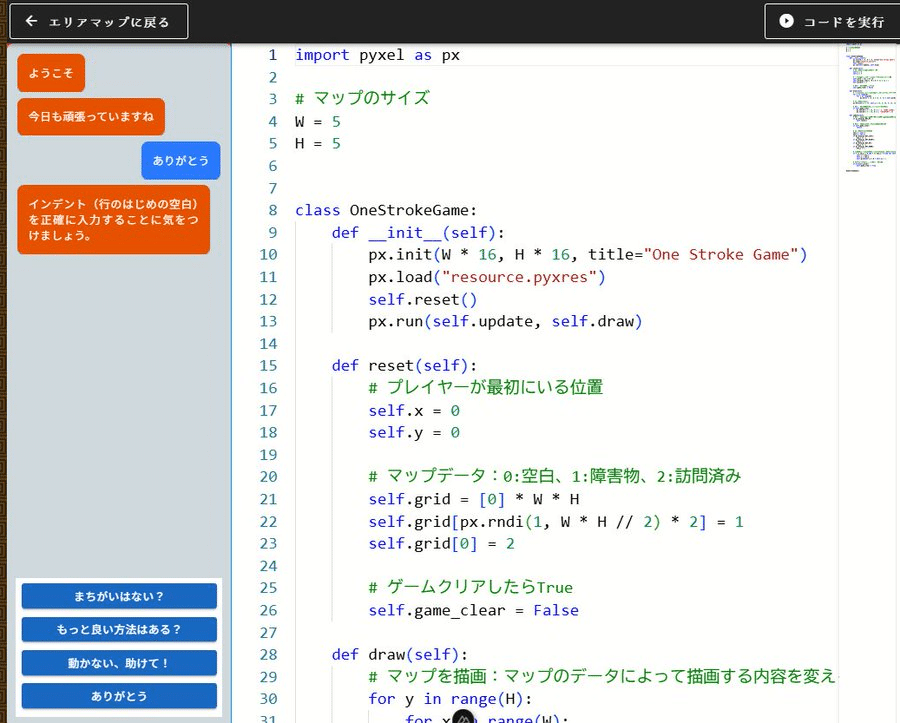

2.プログラミングに慣れてきて自分で作りたくなってきたユーザー向けに、完全にオリジナルのプログラムを作る機能があり、対話式のAIアドバイザー機能を提供します。ミスの指摘や改善のアドバイスのほか、自動コーディングも体験できるようになる予定です。

3.作ったプログラムを他のユーザーと公開し合う場を提供します。自分がすごいと思ったことを伝える体験、それにすごいと言ってもらえる体験が、学習意欲を高めてくれるでしょう。プログラムの解説や講評にAIの活用を予定しています。

あなたもご一緒に!

私にとって、プログラミングとの出会いは、人生を変える魔法でした。

コンピュータの活用が高度化して道具化した今だからこそ、レトロゲームエンジン Pyxel と生成 AI のコンビネーションで、プログラミングを「学ぶ」のでなく「夢中になる」体験を提供する、それが「Code & Magic」の目指すゴールです。

あなたもエンコーディアで一緒にプログラミングの魔法を探しませんか?

https://codeandmagic.samurai-apps.com/

AICUマガジンVol.11には、紙とウェブのプログラミング学習サービス Code & Magic からマガジン読者限定のスペシャルオファーとして、初心者向け2ステージの紙教材(魔導書)合計2,200円(税込)を、なんと無料で購入できるプロモーションコードが付録として付きます! ぜひチェックしてみてくださいね!

Originally published at note.com/aicu on Apr 17, 2025.

Comments