「Project Odyssey Season 2」の最終審査結果が 2025年2月13日にライブ ストリームで発表されました。その結果、Community 部門の AICU 賞には、合同会社ズーパーズースの中島良氏が制作した「リソウノミライエン」が選ばれました。また2025年4月16日にはアメリカ・サンフランシスコにて、Film Gala (受賞展示祭)が開催されました。

AICUでは AI技術で世界に挑戦する「リソウノミライエン」中島良監督にインタビューを実施しましたのでお届けします。

[AICU Recommend] The Ideal Future Sanctuary 「リソウノミライエン」パイロット版

モーキャプアニメ ズーパーズース

短編映画「The Ideal Future Sanctuary」(リソウノミライエン)

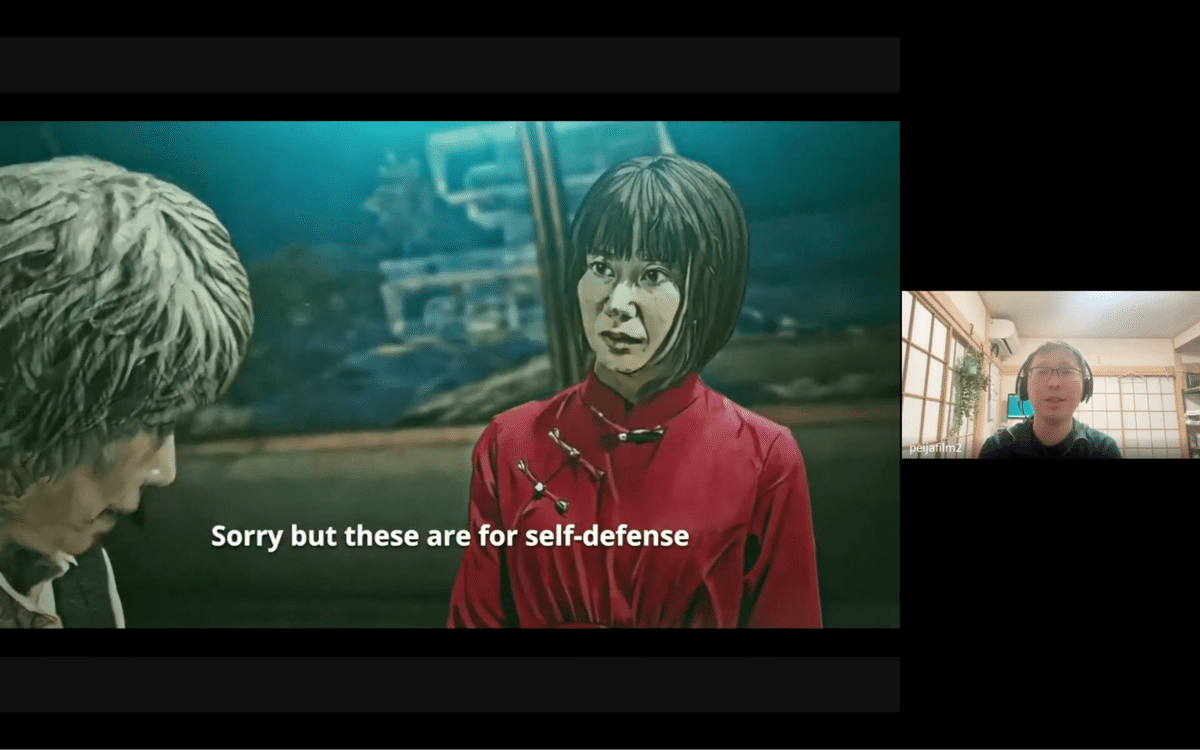

このビデオは、現在開発中の短編映画「The Ideal Future Sanctuary」(リソウノミライエン)の一部を映像化したものです。

VR空間内で女性型AIロボットに介護される高齢者の生活を描き、徐々に精神が崩壊していく様子とロボットとの絆を描きます。

撮影では、仮想プロダクション技術によるリアルタイム 3D モデル合成とStable Diffusionを使用した AIロトスコープを組み合わせています。このアプローチにより、油絵を思わせる独特で印象的なビジュアルスタイルが実現されます。

The Making of AI Rotoscoping

AI ロトスコープの誕生

https://civitai.com/images/51528236

制作プロセスでは、リアルタイム 3D モデル合成のための仮想制作テクノロジーと、Stable Diffusion を活用した AIロトスコープを組み合わせて利用しました。この革新的なアプローチにより、従来の方法では達成が困難であった、油絵を思わせるユニークで魅力的なビジュアルスタイルの作成が可能になりました。感情の深さと微妙なニュアンスを高めるために、特にキャラクターの表情や細部に大規模な手動調整も加えられました。

従来、ロトスコープ作成には多大な人材と時間が必要で、予算が限られている小規模な制作チームにとっては困難なプロセスとなっていました。ただし、AIテクノロジーの進歩により、このワークフローが合理化され、よりアクセスしやすく効率的になりました。このプロジェクトを通じて、AIのサポートにより、小規模なスタジオやチームでも高品質のコンテンツを制作できることがわかりました。私たちは、AIが過去の制作上の制約を打ち破り、映画製作の将来において創造的な表現の新たな扉を開く上で極めて重要な役割を果たすと確信しています。

実験作品“Giant Robot and Young Warrior: Battling Zombies with a Sword”

(巨大ロボットと若き戦士 剣でゾンビと戦う)

この動画は、スマートフォンを活用したAR(拡張現実)技術やバーチャルプロダクション技術に、さまざまなAI技術を組み合わせて制作されたVFXムービーです。これらの要素は統合および編集され、その後、従来の方法を使用して合成されて最終結果が得られました。

新しい時代のプロダクション方法を表現するために、次のツールとテクノロジーが利用されました。

・Stable Diffusion ・ KlingAI ・Viggle ・Eleven Labs ・Tripo3D ・Gen3 ・LumaAI ・Wonderstudio

本プロジェクトでは、これらの技術を活用することで、従来の手法では難しかった革新的な表現と効率的な制作プロセスを実現しました。

AICUしらいはかせ と 中島良監督の対談

ここからは、AICU賞を受賞された合同会社ズーパーズースの中島さんとAICU Japanのしらいはかせとの対談をお届けします。

白井: 今回は、オデッセイ・フィルム・コンペティションでのAICU賞受賞、おめでとうございます!AICU(AI Creator's Union)メディアを代表しております、しらいはかせと申します。よろしくお願いします。AI時代に「つくる人をつくる」をビジョンに掲げ、活動しています。

中島: ありがとうございます。

白井: 今回受賞された中島さんは、合同会社ズーパーズースの代表でいらっしゃいます。

中島: はい、よろしくお願いします。

受賞した感想

白井: 受賞して嬉しかったことは?

中島: 製作して、なかなかみんなに理解されなかったのですが、初めて、続きが見たいと言ってもらえて、嬉しかったです。作品を完成させようと思いました。

白井: 作品のコンセプトは、高齢者社会?

中島: はい、そうです。売れるものを作れ、と言われて。

白井: 評価したかったのは、そこです。VFX作品も出されている中で本作は、本当の意味で最先端をやっていることが分かりました。2年先をやっている感じがします。キャッチーなものをつくる人はたくさんいらっしゃいますが、既存の映画業界が乗り出そうと思ったら、こういう作品を作れるようにならないといけない。部門賞という意味では、AICUとしてコミュニティ賞を出す価値がある作品に賞を出した、というところなんですが、これは答え合わせになりましたね。

中島: こちらこそ、ありがとうございます。

出品に至った経緯について

白井: 今回はAICUのツイートを見て応募いただいたということなんですが、ありがとうございました。Project Odysseyの初期段階から、AICUの白井がパートナーとして関わっていて、第1期、第2期とスポンサーをさせていただき、今回AICU賞を設けることになりました。

中島: そうだったんですね。本当にありがたいです。

白井: 日本からのエントリーがあれだけあった中で、選んでくださいという依頼が来て、50作品の中からライブストリームで公開審査させていただきました。中島さんは、もともとVFX部門に出品されていたのですよね?なぜ、出品しようと思ったのですか?

中島: せっかく作ったから、というのが一番の理由です。今回応募したのは主に2作品で、「リソウノミライエン」というショートフィルムのパイロット版と、「Giant Robot and Young Warrior: Battling Zombies with a Sword(巨大ロボットと若き戦士 剣でゾンビと戦う)」です。それぞれ別の企画で、「リソウノミライエン」は、プチョン国際ファンタスティック映画祭(※毎年7月に韓国・Bucheon市で開催される映画祭)に併設されているマーケットでの企画ピッチのために作りました。

白井: なるほど。普段はどのようなお仕事をされているのですか?

中島: 映像制作会社を経営しています。

白井: 会社の名義がいくつかあるようですが、どの名義で紹介するのが良いですか?

中島: スーパーズースという会社名か、中島良という個人名でお願いします。英語名だとスーパーサブにしています。

白井: スーパーサブというのは、同じ会社なのですか?

中島: 同じです。ドイツ語の「ズース」が元で、英語っぽく「スーパーサブ」にしました。「ズース」は、ドイツ語で「すごく可愛い」「すごく甘い」という意味です。

白井: なぜドイツ語なのですか?

中島: 以前、子供たちにバーチャルYouTuber体験をしてもらう活動をしていました。待機児童の子たちや、コロナ禍で海外にいる日本語を学んでいる高校生たちに、アニメ体験のようなものです。ドイツの日本文化会館に呼ばれ、日本祭りでバーチャルYouTuber体験をドイツの人たちに提供しました。現地の高校でも、ドイツ人の子たちが日本語で初恋の告白シーンを演じる授業を行い、VRチャットやVRChatなどを使い、リアルタイムで動かすということをしました。子供たちが「ズーパー!」とよく言っていたので、会社名に取り入れました。ドイツ人の先生にも、「ズースを後ろにつけたら語呂が良い」と言われました。

白井: なるほど。ドイツ語の先生のアドバイスだったのですね。

AI技術との関わりについて

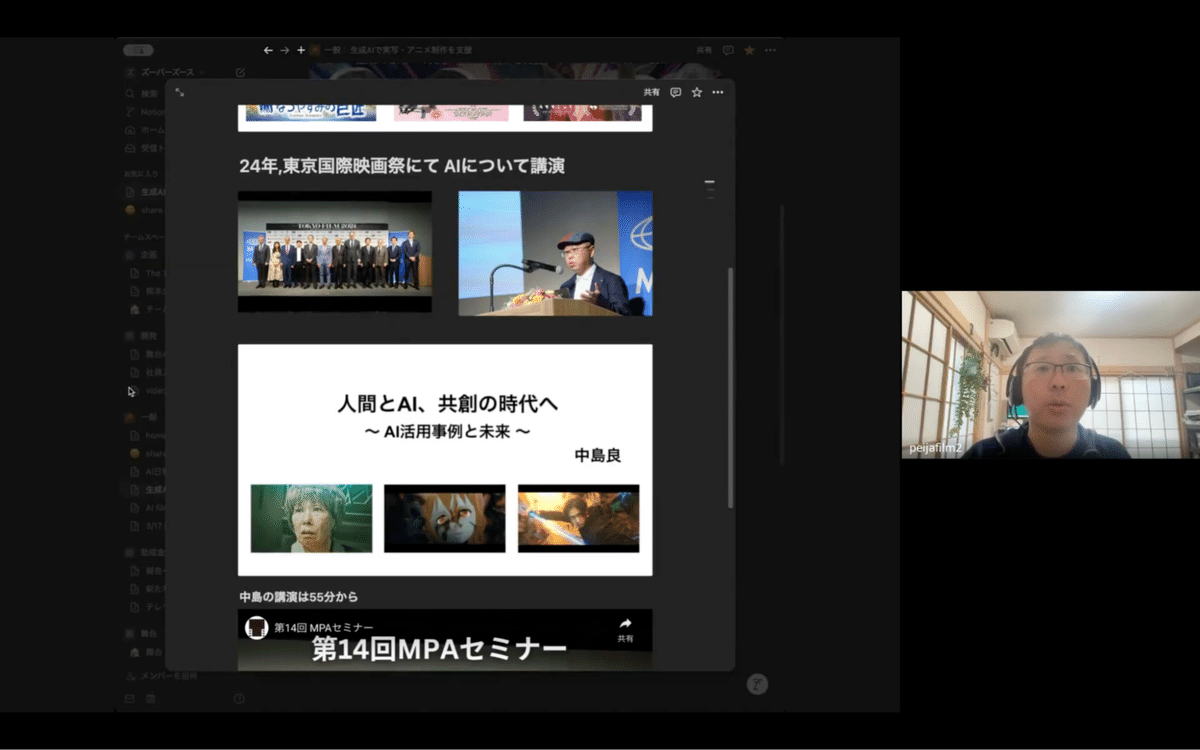

中島: コロナ禍で実写の撮影がなくなり、以前は実写の演出をして映画を撮っていました。AIを使い始めてからは、東京国際映画祭でAIについて講演をしました。「Giant Robot and Young Warrior: Battling Zombies with a Sword(巨大ロボットと若き戦士 剣でゾンビと戦う)」は、東京国際映画祭向けに作られた作品です。

2023年には、1年かけてゾンビアニメーションを制作し、2024年のアヌシー国際アニメーション映画祭に入選しました。プチョン国際ファンタスティック映画祭にも入選し、Stable Diffusionを使ったことで、反AIの人たちも含め、物議を醸しました。当時は、Stable Diffusionをディテールアップに使う程度でした。

白井: まさに、ルックを少し変えるような使い方ですね。

中島: それでも、1枚計算するのに2分くらいかかり、大変でした。2024年になり、AIが進化し、新しい表現ができるのではないかと思い、「リソウノミライエン」につながっていきました。

私たちは、生成AIを使って実写やアニメ制作を支援しようと考えています。

中島: 新しいものが好きなので、映画の人たちに分かるような言葉で、AIの使い方を伝えています。

白井: 映画業界で、VFXの先駆者であり、国際感覚もある方が、AIの使い方を教えていくという立ち位置ですね。

中島: そういう立ち位置を目指しています。AICUさんも、まさにそういう会社ですよね?

白井: 映画業界でのクレジットはそこまで多くないですが、白井自身は4Kデジタルシネマをやっていました。

中島: そうだったのですね。

白井: AICUとしては、生成AIの最先端で活動されている方の活動を、他のメディアで取り上げてもらうことで、「安全な分野だ」「日の当たる場所だ」という認識を広め、本丸である映像業界や映画業界、他の産業の人たちに入ってきてもらうことを狙っています。

中島: その考えに、非常に共感します。AIアニメという取り組みでは、ロトスコープを使い、実写の人たちがアニメを作ることを可能にし、アニメーション制作の障壁を下げようとしています。表情のコントロールが重要ですが、私たちは人間がパフォーマンスするしかないので、自分たちで演技をして撮影し、それに絵を合わせるようなツールを作ってもらい、実験しています。

白井: AICUでは、メタバースやAITuberの研究も行っていますが、表情や視線が非常に大事で、表情トラッキングも、今のVTuberではまだ足りない部分があります。

中島: モーションキャプチャーをしていても、人間の表現からアニメに最適化された表現に変換するところに、まだ課題があります。バーチャルYouTuberのトラッキングも細かくできていますが、必ずしもアニメ的に可愛い表現になっているとは限りません。そこを調整できる感覚的なツールがあると良いと思っています。

最初は自分の顔を入れますが、その後はLive Portraitをベースにしつつ、アニメっぽい表現に調整していきたいと考えています。APIを連携させ、実写素材を入れ、キャラクターをアニメーションにし、最終的に表情をコントロールできるようなワークフローを作りたいです。まだアイディア段階ですが、分からないことがあればChatGPTに聞けるようなウェブアプリを開発したいと考えています。

白井: 将来的には、そういったツールを開発していきたいということですね。

白井: Odyssey 審査員オデッセイの人たちに言いたいことは?

中島: レビューが欲しいです。上位の作品数作品で良いので、向かうべき方向、映像業界や表現とAIについて、メッセージ性が欲しいと思いました。

白井: SIGGRAPH特集のときに、去年のSIGGRAPHで、「ゴジラ-1.0」のVFX監督との講演を聞いていたのですが、最初は35人で白組の人たちが作った、小さいチームで作った、というのが売りだと思い込んでいた。アカデミー賞受賞者のインタビューで訊いたのですが、受賞者がアカデミーの巨匠の人たちに会って言われたのは、「僕たち、昔はこうやって映画作ってたんだよね」という言葉でした。中島さんに感じるのは、試行錯誤の過程が絵に現れていて、迎合しない、今時のポップなものに迎合しないで作り切ったらこうだよね、という、バックグラウンドがしっかりしている人がチャレンジしていることに感銘を受けました。

中島: そう言っていただけると、やってきた意味を感じます。

白井: Project Odyssey シーズン3があったら、どうしますか?

中島: 出します。定期的に実験で作っているので。

白井: 今後の展開は?

中島: 来月の補助金の面接に受かったら、動かしたいです。3月3日に面接があり、月内に結果が出て、5月から補助期間になります。1年間です。東京都の創業支援事業に採択され、2年間でウェブアプリをリリースすることを目指しています。

白井: 助成金がもらえたのですね。

中島: はい、採択されました。1,500万円ほどですが、2年間に分けて、最後に支給されます。最初は自己資金で、後から補助される形です。

白井: VFXのお手伝いをしながら、研究開発をされているのですね。

中島: スタッフが頑張って、私は開発を担当しています。

白井: 中島さんが、研究開発をコアに進めているメンバーで、プレイヤーなのですね。

中島: 研究というより、思いついたことを実現できる人に依頼し、フィードバックするという形です。

白井: オデッセイの授賞式が、4月にあります。行かれますか?

中島: 行く予定はありません。

中島: オデッセイの入選作品を見た感じだと、AIが作ったということを価値だと言っているように見えました。僕は、アイディアを出した人間が偉いと思っていて、AIが作ったこと自体はすごくないと思っています。AIには、表現欲求がないので、人間しか持っていない表現欲求を評価してほしいです。

白井: 世界のフィルムコンペティションに参加してきた中島さんからすると、批評の力が必要で、美しいものができたからすごいね、ではなく、これから人間はこういうチャレンジをしていくというメッセージとして、これを選びました、というのが欲しいということですね。

中島: そういう方が、世の中の人たちが理解してくれると思います。反AIの人たちも含めて。

白井: フィルムコンテストや映像文化のコンテクストの中で理解されようと思ったら、そういう批評が必要だと思います。

「リソウノミライエン」や他の制作作品について

白井: AICUジャパンプレミアムで選んだ中で、最後、2作品で悩みました。AIHubさんが選んだ「STRAIN」も素晴らしかったです。

STRAIN

https://civitai.com/images/50331320

白井: 同じAI時代のクリエイター視点で、「STRAIN」の素晴らしいポイントを教えていただけますか?

中島: 実写の女の子と組み合わせて、ミュージックビデオとして成立しているところです。AIの存在感も素晴らしいです。

白井: この女の子は、ご本人だったのですね。一貫性を保つのが難しい中で、日本人に親しみのあるファーストテイクスタイルで、歌っている唇も合っていて、素晴らしいです。

中島: 力技ではなく、できるパイプラインができ始めたのだと思います。

白井: 「リソウノミライエン」について、早野さんのご評価をいただけますか?

編集部・早野: シナリオに一番興味があり、面白かったです。メッセージ性が強いと思いました。映像自体も、最初はAIの作品なのか実写なのか分からず、その後、実写をAIで描くロトスコープをやっているということで、技術的にも深いことをやっていることに驚きました。私が一番推していました。

中島: ありがとうございます。女の子側がロボットで、おばあちゃん側は老人ホームの入居者です。おばあちゃんが最終的に、自分もAIになる、ロボットになるかを選ぶという作品です。

白井: 最大のネタバレを聞いてしまいました。

中島: そのホームは、人間をAIにする老人ホームだった、というオチです。私自身が思っていることですが、今後AIが進化していくと、人間の仕事が減ると思います。自分の価値が分からなくなってしまう人が、高齢者から現れると思います。若者はAIと融合すると思いますが、高齢者は現実に適応できない人が問題になると思います。

逆に、自分がAIになって、もう一度みんなから必要とされる存在になりたいと、おばあちゃんが思って決断する作品です。人間とAIの主体が入れ替わってしまい、AIの方がそれをやめた方がいいと説得しようとする映画です。

白井: ドイツでVTuberや引きこもりの待機児童にワークショップをやり、アバターを着たり、かわいい存在になることの価値が見えている経験が、「リソウノミライエン」につながっているのですね。

邦画のドラマや映画の作りで、カットやセリフ回しも単調に見られがちですが、ビデオとは倍音が全然違う中で、あえてこれを作るのは大変だったと思います。コンセプトを見て説明してから見てもらうと、味わい深く、ロトスコープも理解できます。

中島: 先を行き過ぎているのかもしれません。

白井: 2年先を行ってしまっていると思います。バーチャルYouTuberも、6年前にあれだけのことをやっていたので、時間軸をチューニングすると、2年頑張らなければいけません。映画やフィルムコンテンツを作る人たちは、1年くらいかけて作るから、1年頑張れば十分です。

東京都がお金を出してくれたり、中島さんが自分たちで資金を投入しているところも、AICUがお金を何に使うべきか考えているところも、ちゃんとくっついた方が良いと思います。喧嘩しないで。

中島: 理解できる人間と出会えて良かったです。オデッセイ、最高です。

東京都アニメピッチブックで、優秀賞を受賞しました。6月にフランスのアヌシーに行って、作品をピッチングし、投資家たちにお金を出してもらう、海外進出のためのバックアップをしてくれるという補助金のコンペです。

日本酒をモチーフにして、アニメとドキュメンタリーを合わせた作品です。監督はアメリカ人の女性で、20年日本に住んでいて、日本に詳しいです。「これ」という、日本酒をテーマにして日本を描きたいという作品です。イラストも描く人で、可愛い絵を描くので、実写と合わせた昔のバッグス・バニーのような感じにして、可愛い酒酵母の子と一緒に日本酒を巡る旅をするという作品です。

白井: 顔芸と、日本酒の世界観を表現するのですね。「ミスター味っ子」や「夏子の酒」的な…。

中島: 作品は、今年から作ろうと思っています。ロトスコープアニメーションや、新しいAIの使い方を提案できると思います。

ロトスコープで、スタイル変換や絵画風、FBD風などが、正確に何分でいくらくらい、という見積もりが出せるだけでも、勝負強いです。

ローポリの3Dモデルでも、Stable Diffusionのフラックスを使えばリアリスティックになるので、後でフォトリアルにすれば良いと思います。

白井: 韓国のラーニングプラットフォームで、フラックスやディフューザーを使った講座を教科書化しています。コンフィUIを活用した画像生成の過程や、アプリケーション開発のスキルを教えています。

中島: 撮影現場でコンフィUIにストリームさせ、上がりのイメージがプレビューできれば、他の監督たちも興味を持つと思います。

白井: V2Vではなく、I2Vのベータ版で、雰囲気だけ分かれば、あとはお芝居を演出家がつけられる、という感じですね。

今の画像を突っ込んだら、そのスタイルで見れる、顔芸はどうする?というのが、俳優さんの仕事です。私のローラですが、俳優さんとして営業用の写真を何枚か出したら、このレベルのものはできます。アクション俳優さんなら、アクションを作っていただき、自分の顔で決め顔を作り、テレビでちゃんと喋る、というところだけしっかり撮りましょう、ということができます。3Dモデルをボキャプチャーで作るのを、全部すっ飛ばしながらも作れるという利点があります。

VTuberの研究開発をやった経験ですが、何FPSにするべきか、システム側は悩みました。24なのか、30なのか、60なのか、15なのか。リミテッドアニメーションなのか。ロトスコープをやっている人たちは、今までもそれを味わってきて、うまいこと抜いて、キーフレームで印象に残る画が、現代のデジタルアニメーションです、という結論です。

機械学習でやる課題としては大きいですが、作家性やスタジオのやり方が全然違うので、今は技術課題としてフォーカスを当てつつ、同じです、という雑な扱いではなく、早ければ良いというものでもなく。

中島: 手前が大変なので、そこをAIで減らしたいです。より良い表現をするために、手前のところで人手が必要です。AIによって改善しましょう、というのが、私の思っていることです。

白井: ハイスピードカメラで撮って、モーションキャプチャーを撮って、リンクボックスで座標を取って、機械学習で描いたらこうなります。それで良かったですか?というのを監督が見て、俳優が、1コマ1コマ顔が変わるけど、ハイスピードカメラで見ても俺の顔は1コマ1コマ変わっているから、しょうがない。どこを抜こうか、それは演出の人に任せました、というのが、作品を作っていく過程で生まれていく。それが人の心を動かし、人気になり、もう一回りしていく、という感じですね。

中島: ありがとうございます。共通概念にできました。

白井: CGの専門家からすると、顔の表情やシワを1コマ1コマ書いていく、というのを、手で書いているところもかなりありますよね。

中島: 目の位置とかですね。

他のクリエイターに向けたメッセージ

白井: 他のAIクリエイターにメッセージは?

中島: ガチャをやめよう、ということです。うまく作れたものがあるけど、その前にガチャをめちゃくちゃやって、時間を浪費している。試行錯誤はありますが、ガチャはクレジットを消費させるだけの良くない仕組みだと思います。クリエイターがコントロールするAIサービスをもっと使っていってほしいし、使える環境が出てきてほしい。それは、ComfyUIのことです。

白井: AIだけで作った映画を劇場公開する監督がいますが、ガチャをやるために何人も人を雇って、ポチポチI2Vをしていく、虚しい、と言っていました。労働集約的な世界が、そこにあった。

中島: 作り方をコントロールできるツールでやろう、ということです。

白井: Stable Diffusionの黄色い本を書いた時も、今回の本を書いた時も、制御できること。電通さんなど、大きな会社で、なぜAdobeを使わないでStable Diffusionを使うのか?パラメーター制御して、仮説検証して、100枚200枚同じ条件でたくさん出して、一番良いのを選ぶ。写真は手作りでクオリティが上がる。顔芸も、一番良い顔を選んでほしいので、ガチャを回す要素は最小限にしてほしい。

中島: その通りだと思います。

白井: 本日はありがとうございました。

中島: ありがとうございました。

編集部Hikonyanメモ

今回の対談で印象的なポイントのは、やはり他のクリエイターへ向けた「ガチャをやめよう」というお話ではないでしょうか。

AIで何回でも生成しようと思えばできますが、人間がコントロールする。

プロフェッショナルな映画業界での特殊映像製作の世界で、クリエイティブAIとの向き合い方を考えさせられる対談であったように思います。

お忙しい中、インタビューに応じていただいた中島さん、ありがとうございました!

本記事はアイキューマガジンVol.10に収録されています。

https://corp.aicu.ai/ja/aicu-mag-20250316

https://corp.aicu.ai/ja/ai-creators-20250325

Originally published at note.com/aicu on Apr 17, 2025.

Comments