2025年8月12日に配信された「AICU Fes 2025 Summer オンラインワークショップ」にて、記念すべき日本初の国際AI映画祭「AI日本国際映画祭AIFJ2025」の代表理事、池田裕行氏が登壇。映画祭の全貌やビジョン、そしてAI時代のクリエイターへの熱いメッセージが語られました。当日のセッションの模様をお届けします。

しらいはかせ(以下、しらい): それではよろしくお願いいたします。続きましてのパートは、「AI日本国際映画祭」ということで、こちらは代表理事の池田裕行さん、よろしくお願いいたします。

池田裕行氏(以下、池田): よろしくお願いします。

しらい: AI日本国際映画祭という、そういう映画祭。ちょっとまずティーザーから拝見したいと思います。

池田: (ティザー映像を受けて)日本にまだないAI日本国際映画祭を作ろう!ということで、法人を立ち上げたのが今年の5月で、まだ3ヶ月しか経ってなくて。ただ海外の方々は、やっぱりこの新しい映画祭が日本でできるっていうので、初日から、続々こういう応募作品を投げてくださって、今海外から200数十本。その中には日本人の応募もあるんですけれども、やっぱり国内応募がまだ少なくてですね。こうやってしらい先生の力を借りて、国内応募奨励ということで、ちょっと作っていただきました。本当にありがとうございます。

しらい: ありがとうございます。いきなり作品から見ていくスタイルではあるんですが、AI日本国際映画祭、AI-FJ 2025ということで、AIによる映画と先端映像の二軸で日本初の国際映画祭ということですと。アメリカニューヨークに拠点を置いている世界の映画祭の登録振興団体であるフィルムフリーウェイというところのグループで公認のイベントになっております。

AI日本国際映画祭2025 開催概要

名称: AI Film Festival Japan 2025 (AI-FJ 2025)

開催日程: 2025年11月2日(土)~3日(日)

会場: 有楽町 Tokyo Innovation Base (TiB)

主催: 一般社団法人 日本AI国際映画祭

概要: AI技術を活用した映像作品を対象とする、日本初の国際映画祭。「作品性」と「先端技術性」を評価の二軸とし、AI時代の新たな映像文化を日本から発信することを目的としています。

公式サイト: https://aifilm.jp/

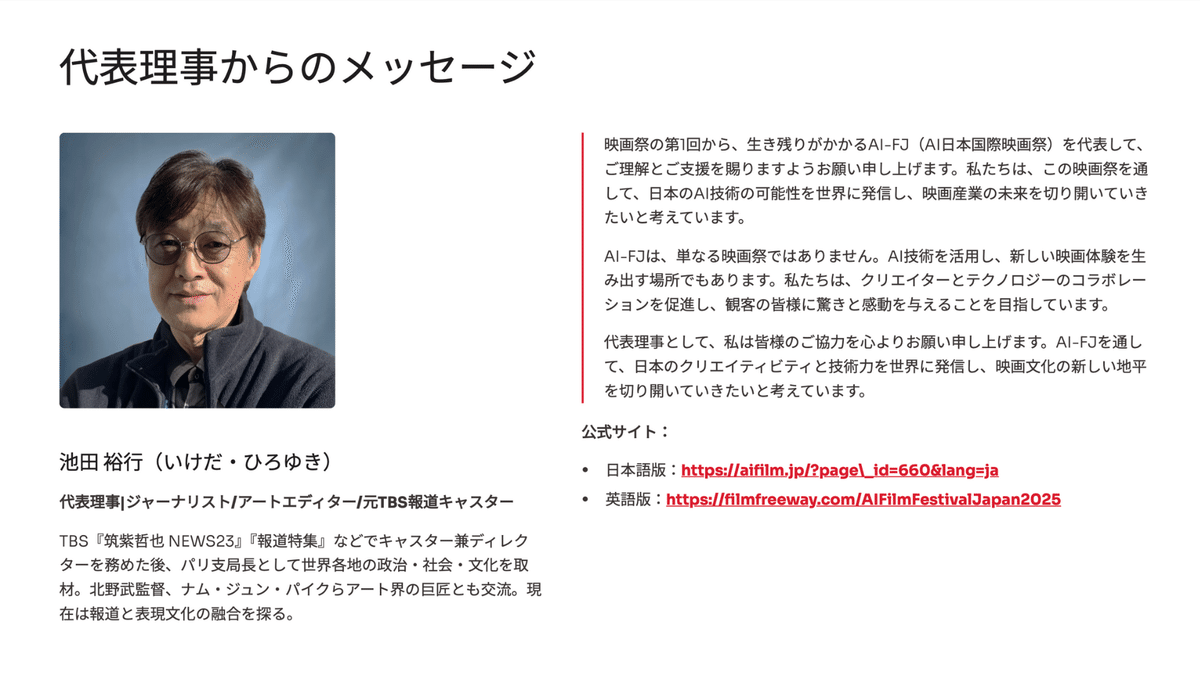

しらい: ゲストは代表理事の池田裕行さんでございます。本日はありがとうございます。意外と今さらっと人物紹介入らずにいきなり動画から入りましたけれども。ニュース番組とかでね、よくやり方でございます。池田さんはもともと報道畑なんですね?

池田: そうですね。報道畑で、ちょうど今AIブーム、AIバブルですけれども、2000年頃のドットコムバブルの時にシリコンバレーに結構行き詰めてまして。その時にPayPalの一番最初のオフィス…オフィスって言っても2階建ての一軒家だったんですよ。そこにマイクロソフトジャパンの古川さんのご案内でいろんなところを回らせていただきまして。

しらい: サム・フルカワさん。といえばWindows、MS-DOSを作った人ですよ。

昔、ビル・ゲイツに「アドビという会社が今後"書体"関連ビジネスで大成功しそうなので、MS-DOSにライセンスを依頼するか会社ごと買ってしまってはどうか?」と提案したところ、「サム、コンピュータに、なぜ2種類のフォントがいるんだっ!」としかられた。

— 古川 享 (@SamFURUKAWA) September 18, 2009

しらい: そういう世界を見てですね、『ニュース23』『報道特集』などでキャスター、ディレクター、パリ支局。

池田:パリはもうずいぶん変わりましたけど、僕がいた2006年から10年の間…。

しらい: 僕ちょうどまさに2004〜7ぐらいがフランスです。懐かしいです。ナムジュン・パイクとか、こういったビデオアート、メディアアート、映像の世界から表現を、若い人たち、世界中を盛り上げていきたいと。

池田: 気持ちとしては、TBSでちゃんとジャーナリズムの仕事はしていましたけれども、自分の中のもう半分というか真ん中の方にはそういうアートであったりとかテックの世界に触れていたいという気持ちでやってきて、やっとなんかこのAIのブームで自分もコミットできる、クリエイターの皆さんのお手伝いができればなと思って始めたところであります。

しらい: 池田さんの最初のご挨拶で拝聴した挨拶で良かったのは、「遅すぎるってことはない」っていう。

池田: AI時代でスタートが遅すぎるってことはない。遅すぎることはない。同時にでも、早く始めないといけないってファーストムーバーが勝つって世界でもありますよね。

しらい:まあAIの世界ってそうですよね。先行者利益っていうのが見えてくる世界でもありますが、この中で映画祭というところでは、世界各地で急成長。わずか2年でアメリカ、ヨーロッパ、中国、インド、アジア、オーストラリアなどで次々と誕生。隣の韓国ではすでにソウル、釜山、3つも映画祭が誕生しているんですね。

池田: そうなんですよ。Runway AI Film Festival、確かにRunway一番最初にやったんですよね。NVIDIA、Googleが出資する世界一の動画企業Runwayがマンハッタン、リンカーンセンターで。

池田: うちの理事の栗本一紀もこの呼びかけに応えて。彼自身はクリエイターで、すでに海外で賞を取ってるんですけれども。だいたい1000人ぐらいで、500人がクリエイターとその関係者、残り500人が要するにVCの人たちですよね。ベンチャーキャピタリスト、出資する人たちが集まって、そういうミーティングスポットっていうのが非常に活発に交流している。

しらい: それからご紹介いただいたWSJ、ウォール・ストリート・ジャーナル。「AIで映画を作ってみた 驚きの出来栄えと教訓」、英語版では「ワイルドでちょっとゾッとした」という記事。これ実際ジャーナリスト同士が見るとどういう感覚を抱くんですか?

"AIで映画を作ってみた 驚きの出来栄えと教訓" 最新の動画生成ツール「ベオ3」や「ランウェイ」を駆使し、映像作家と共に挑戦 By Joanna Stern and Jarrard Cole 2025年6月5日 16:13 JST

池田: ウォール・ストリート・ジャーナルって本当にお堅い新聞の典型で、しかも経済っていう物差しで測っていくから、単に流行してるからだけじゃ出してこないんですよ、記事を。数日間でこれだけの分数のものができてきたというのを記者が体験して、自分で作って。どうやらこのAI映画っていうものの資本関係もすごいし、技術もAIの進化の中の大きなステップの一つだし、これはそろそろ取り上げていかないといけないなと。お墨付きがついたような形だと思いますね。

池田: それがゴールデンウィークでしたから、だからそれはなかなかちょっとエポックメイキングなことだと思いますね。映画祭サークルだけじゃなくて、全体に広がっていくっていう。

しらい: 日本だと画像生成全般がホビーだと思われている向きもありますしねえ…。

池田: 私の友人の言い方で言えば、「いや、うちもついにAI映画取り上げるようになりましてね」みたいな。そんなことが世間話で普通にビジネス界隈で語られるようになるまで、あと数センチだと思うんですよ。

しらい: なるほど。

池田: なんとなくブルーオーシャンに見えていて、実際にはその水面の下にですね、いろんな魚群が濃厚に見えていると。ほんのちょっとしたきっかけ…。私たちの映画祭も、有楽町での11月2日・3日の映画祭本番ではですね、日本の最終交渉中ですが、おそらくまだ未発表のかなりレベルの高いプロジェクターを使ったり、AI映画が持つ美しさであるとか音響空間であるとか、それからどれほど楽しめるものなのか、ポジティブにどのぐらい力を持っているのかっていう場を作りたいんですよ。

しらい: 会場としては有楽町「TIB」、東京イノベーションベースで11月の2、3でスクリーニングをするということで。

https://tib.metro.tokyo.lg.jp/

池田: 400人から500人の収容ということなので。

しらい: 締め切りは9月30日なんですね?

池田: 海外からはもう200数十件集まっているので一回締めようかということも考えたんですが、やっぱり日本のクリエイターの皆さんからもっと欲しいなということで、締め切りを伸ばそうと。1ヶ月伸ばさせていただきまして、9月30日までお待ちしております。

「記録」を、人々の「記憶」へ。AIドキュメンタリーが拓くジャーナリズムの新たな地平

セッション後半、AI日本国際映画祭が掲げる部門の一つ「AIドキュメンタリー」の可能性について、代表理事であり、長年報道の現場に身を置いてきた池田裕行氏の議論が深まりました。

従来のジャーナリズムの限界

池田氏は、自身が携わってきたテレビのジャーナリズムには限界があったと語ります。それは、「実写の映像がなければ、伝えられる情報が著しく限られてしまう」という点です。

映像がない事実は、文字情報で読み上げられて終わってしまいがちで、人々の心に深く刻まれることが難しい。この課題に対し、制作者は周辺インタビューを集めるなど様々な工夫を凝らしてきましたが、本質的な壁が存在していました。

「記録」と「記憶」の違い

ここで池田氏は、ジャーナリスト・筑紫哲也氏の言葉を引用し、「記録」と「記憶」の違いについて言及しました。

池田氏:記録っていうのはできるんだと、いろんな形で。だけど私たちに、記録じゃなくて記憶としてきちんと長い時間残っていくためには、そこにはイメージであったり映像であったり、そういったものが本当には体験となることが必要じゃないかと。

単なる事実の羅列である「記録」を、人々の心に残り、感情を揺さぶる「記憶」へと昇華させるためには、映像やイメージの力が不可欠である、と監督は説きます。

AIドキュメンタリーの可能性

この「記録」から「記憶」への架け橋となるのが、AIドキュメンタリーです。

-

映像のない事実の可視化:実写映像が存在しない歴史上の出来事や、危険で立ち入れない地域の状況などを、AIは膨大なデータとファクトに基づき、説得力のある映像として可視化できます。

-

倫理的な表現:被害者のプライバシー保護や、凄惨な場面の直接的な描写を避けるなど、倫理的な配慮が求められるテーマにおいて、AIは実写の代替となる表現手段を提供します。

AIを正しく活用することで、これまで映像化を断念せざるを得なかった数多の「記録」が、人々の「記憶」に訴えかける力強い物語として生まれ変わる可能性があるのです。

この議論は、AI日本国際映画祭が単なる技術の祭典ではなく、AIというツールを通じてジャーナリズムやドキュメンタリーの新たな可能性を切り拓こうとしていることを強く印象付けました。

池田: どの部門も欲しいんですけれども、「AIドキュメンタリー」っていうのがあり得るよっていうのをもっと知っていただきたい感じはありますね。

しらい: なるほど。

池田: うちの呼びかけ人の栗本龍彦が作ったのがまさにAIドキュメンタリーの映画で。これはパリで実際に賞をいただいたんですけれども、ジャーナリストの後藤健二さんがイスラム国に拘束されて悲劇的な最後を遂げられた…それを全部いろんなファクトチェックを彼自身がして、最後に彼を見送った一人なんですよ。実写でいけるかというと、そういうイスラム国が支配している領域には入れないと。だからそこをファクトを固めながら、そしてかつクリエイターとしてのイメージを盛り込んで一つの作品を伝えるというのはありだと思うんですね。

https://news.ntv.co.jp/category/international/84c5eabed61544c2bce46f041655a6b5

しらい: 今までだったら商業作品として作らなきゃみたいなところでコストがかかるものも、AI動画時代だと、けっこう個人的な作品から生まれることも多いですからねえ。

編集部:後日、作品資料をいただきました。

ジャーナリスト・後藤健二 〜未来からのメッセージ〜(予告編)/ Kenji Goto "Messages from the Future" (JPN) Teaser

いま投稿しないと、いま公開しないと、古びれてしまう!

また開催頻度についても「1年に一度では短い」というディスカッションがありました。

AICUでも2024年夏に日本のAIクリエイターで動画を作れるプレイヤーをあつめたリールを製作したことがあります。852話さん、ミソシタさんなどが参加しています。

進化の速さを体感できますね!

応募部門について

しらい: 応募部門ですが、「AIシネマ(ストーリー作品)」「AIアニメ」「エクスペリメンタル(MV、CMなど)」「AIドキュメンタリー」などがありますね。

しらい: 参加申し込み費は4,500円、学生は1,500円で、当日チケットが付いてくる。これすごいですね。学生さんは特におすすめですね。

池田: 完成度、オリジナリティ、AI技術の活用度、物語性、映像美学で審査します。

応募フォームの書き方をチェック!

応募フォーム徹底解説!あなたの作品を世界へ

セッションでは、しらいはかせが実際に応募フォームの項目を一つ一つ読み上げながら、池田氏に質問を投げかける形で、応募のポイントが解説されました。ここでは、その内容を項目別に詳しくご紹介します。

1. 作品タイトル(日本語/英語)

しらい: タイトルとタイトルの英語。これはChatGPTに聞けばいい感じの英語作ってくれるでしょうと。

解説:作品の顔となるタイトルです。国際映画祭であるため、英語タイトルの併記が求められます。作品の意図を汲んだ、魅力的で検索しやすいタイトルを考えましょう。翻訳に自信がない場合は、AI翻訳ツールなどを活用するのも一つの手です。

2. 制作国・使用言語

しらい: 制作国はジャパン、使用言語…。審査員は、日本語より英語の方がいいとかあります?

池田: いやもう作品数は圧倒的に英語作品が多いですから、そこもAI使いながら一つ一つ見ていくという形ですね。

解説:日本で制作された場合は「日本」、作品内で主に使用される言語を記入します。海外からの応募作は英語が多いため、日本語の作品でも英語字幕を用意しておくと、より多くの審査員に意図が伝わりやすくなります。

3. 作品の長さ

しらい: 作品の長さは何分何秒で?20分以下?

池田: そうですね、実際5分から10分ぐらい、やっぱり制作上の負荷がかかったりしますから、そのぐらいの作品が現実的には多いですね。(中略)長いものがいいってことはないです。完成度が間延びしちゃうぐらいだったら短くまとめた方がいいかもしれないですね。

解説:規定は1分以上20分以下です。池田氏が語るように、無理に長くするよりも、作品のクオリティを保ち、伝えたいことが凝縮された長さにまとめることが重要です。

4. オンラインスクリーナーとパスワード

しらい: 「オンラインスクリーナー」は何を入れればいいですか?(中略)「パスワード」、これ例えばVimeoとかで出すときにあるんですけど…

解説:「オンラインスクリーナー」とは、審査員がオンラインで作品を視聴するための限定公開URLを指します。一般的には、VimeoやYouTubeの「限定公開」「非公開(パスワード設定)」機能を利用してリンクを作成し、そのURLをこの欄に貼り付けます。パスワードを設定した場合は、必ず「パスワード」欄に記入してください。これが無いと審査員が作品を視聴できず、審査対象外となってしまう可能性があります。

5. 作品の要約(シノプシス)

しらい: 作品の要約、これ特に文字数制限ないですけど、どんな感じで入れていただけるとありがたいのでしょうか。

池田: 数行書いていただければ大丈夫です。あと、力点、ここ見てほしいっていうところがあれば、そこを出していただければ。

解説:作品のあらすじやコンセプトを簡潔にまとめます。「AIドキュメンタリーで、自分のおばあちゃんの写真から過去の恋愛ドラマを作りました」のように、作品の背景や見どころ、制作意図などを数行でアピールしましょう。

6. 監督情報(プロフィール)

しらい: ディレクターは名前を入れますと。国籍、年齢、プロフィール。これはご本人のプロフィールですね。

解説:監督の情報を入力します。プロフィール欄には、これまでの制作歴や受賞歴、作品に込めた思いなどを記入すると、審査員が監督自身への理解を深める助けになります。

7. プレミア情報 (Premiere Status)

しらい: 「ワールドプレミア」、ここですね。世界初公開かどうか。大学の卒業制作で作りましたとか、学内の上映はしましたけれども、みたいなところまで書くといいのでしょうか?

池田: 特にそこまで厳密には問わないです。そういう意味でここを参考情報として入れていただければいいかなと。インターネット公開がある場合にはそれは必ず書いていただいて。ただもう私たちの方では個別のルールはルールとして、クリエイターの方たちが作ったその思いとか作品自体を大事にしていきたいですね。

解説:作品がどの範囲で「初公開」にあたるかを示す重要な項目です。

-

ワールドプレミア: 文字通り、世界で初めて公に上映される場合。

-

インターナショナルプレミア: 制作国以外で初めて上映される場合。

-

ジャパンプレミア: 日本で初めて上映される場合。

インターネット上での公開や、学内などごく限定的な上映については、池田氏が語るように「参考情報」として正直に記載することが推奨されます。隠すのではなく、「特記事項」欄なども活用して状況を説明しましょう。

8. 使用したAIツール

しらい: AIツールね、使ったもの。

池田: 何使ってるのかな、どう作ってるのかなっていうところで非常に関心度があるじゃないですか。メイキング、How to。

解説:制作に使用した主要なAIツール(例: Runway, Stable Diffusion , ComfyUI, Midjourney, Pika, Suno AIなどを記載します。審査員は技術的な革新性にも注目しているため、「このツールでこんな表現ができた」という技術的なアピールポイントを書くことも有効です。

9. 特記事項

解説:上記の項目で補足しきれなかった情報(プレミアに関する詳細な状況、作品の特殊な制作背景など)があれば、この欄に記入します。

しらい:たとえば学生さんだったら「デジタルハリウッド大学で映像を学ぶ何年生です!」とか書くといいかもしれませんね!参加申し込み費は4,500円ですが、学生は1,500円です。これって投稿したら自分のポートフォリオに1作が加わりますし、もしセレクションに残れば、TIBで上映する、今回のようなティザーで使ってもらえる、もしくは自分の作品が残らなくてもTIBでのショーイングを見に行けるってことですからね!いいスクリーンですごい人たちに出会えてお得ですね!!

審査関係も探求!

しらい: というわけで、デジタルハリウッド大学の学生さんやクリエイターの皆さんこれで不安なことが一切なくなったということになるとよいんですけれども、最後に、どういう審査員が見るのかとか興味深いですね。

池田: これは密かに名前が決まっている方、交渉中の方、まだ発表できない段階ですけれども、発起人が全部見てますから。

しらい: 理事がメディアプロデューサーですからね。ぜひ皆さん一夏のチャレンジということで作品投稿していただければと思います。本日は長い間ありがとうございました。

池田: ありがとうございました。あっ、最後にめちゃくちゃボーナス映像がありますので。

しらい: これ本当に流しちゃっていいんですか?

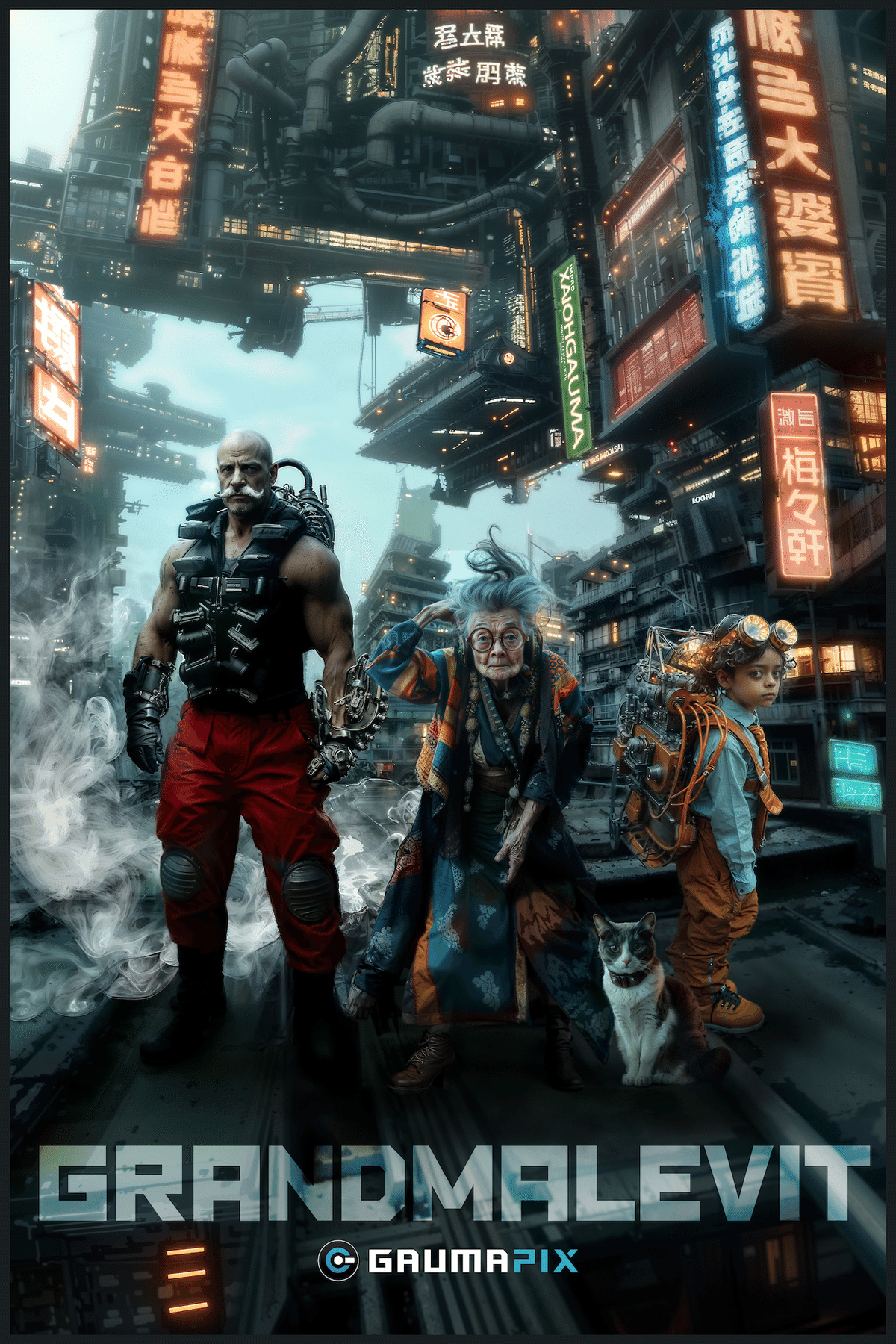

池田:いいです。私どもの映画祭向けの特別映像を、ガウマピクス社(日本で最初のAI映画制作会社)の山口ヒロキ監督にお願いしているんですが、その山口監督がオムニバス映画『ジェネレイドスコープ』の中の山口監督作品『グランマレビト』の最新予告編を、きょうのAICU FESに間に合わせて下さったものをご覧頂きます。

X@AIFJ2025のフォローもお忘れ無く!

AI日本国際映画祭 x AICU Fes 2025 Summer オンラインイベントの「投稿チャレンジ」YouTube動画が公開されました!https://t.co/KBq3hGdlEX#aicu pic.twitter.com/Cu76Z5Lfc5

— AI Film Festival JAPAN (@AIFJ2025) August 12, 2025

【特別上映作品】『ジェネレイドスコープ』「グランマレビト」

『ジェネレイドスコープ』概要: 映像、音声、音楽の主要素をすべて生成AIで制作した、日本初の劇場公開オムニバスAI映画。3人の監督による3つの物語で構成されています。公開日: 2025年8月29日(金)劇場: アップリンク吉祥寺 ほか構成作品:『モンキーズ・オデッセイ』(監督:安達寛高)『AZUSA』(監督:曽根剛)『グランマレビト』(監督:山口ヒロキ)

公式サイト: https://gaumapix.jp/grandmalevit

池田: 『グランマレビト』は8月29日からアップリンク吉祥寺で公開です。

しらい: AI好きとか嫌いとかっていうところが、作品見たら多分感想変わるみたいなところがありますので、ぜひこの『グランマレビト』をですね、8月29日吉祥寺でぜひ見てからですね、あれこれ言っていただければと思います。

アップリンク吉祥寺:https://joji.uplink.co.jp/

https://joji.uplink.co.jp/movie/2025/28358

池田: やっぱり大きなスクリーンで映画を見るっていう、時代のアップデートされるその瞬間に立ち会う。それが一番楽しい。ぜひこれを機に。

しらい: ぜひ映画祭も頑張って盛り上げてください。ありがとうございました。

池田: ありがとうございました。

Originally published at note.com/aicu on Aug 1, 2025.

Comments