note.com/aicu2025年8月12日、AICU Fesのオンラインワークショップ「AICU Fes25s@Online」配信に、日本のAI映画シーンを牽引する映画監督・中島良氏が登壇しました。かつては実写映画の監督として活躍し、コロナ禍を機にVTuber、モーションキャプチャーを武器にAIアニメーションの世界へ飛び込んだ異色の経歴を持つ監督が語ったのは、AIを「新たな挑戦を可能にする創造のツール」と捉え、クリエイターが主導権を握る未来をどう切り拓くかという、熱いビジョンでした。世界最大のアニメーション映画祭「アヌシー国際アニメーション映画祭」を賛否両論で揺るがした逸話から、最新作『The Taste of Water』の制作秘話まで、その刺激的なトークの全貌をお届けします。

AI映画監督・中島良が語る「創造の未来」

【SPEAKER PROFILE】中島 良(なかじま りょう):もともと実写畑だった中島監督。彼のAI映画制作の原点には、モーションキャプチャーで俳優の演技を捉え、それをCGキャラクターに反映させるという、実写撮影に近いアプローチがあった。そして2022年、世界を震撼させた画像生成AI「Stable Diffusion」の登場が、彼の創作をネクストレベルへと押し上げる。

実写映画の世界からAIアニメーションの最前線へ──。AICU Fesに登壇した中島良監督は、自身の歩みとAI映画制作の哲学を熱く語りました。

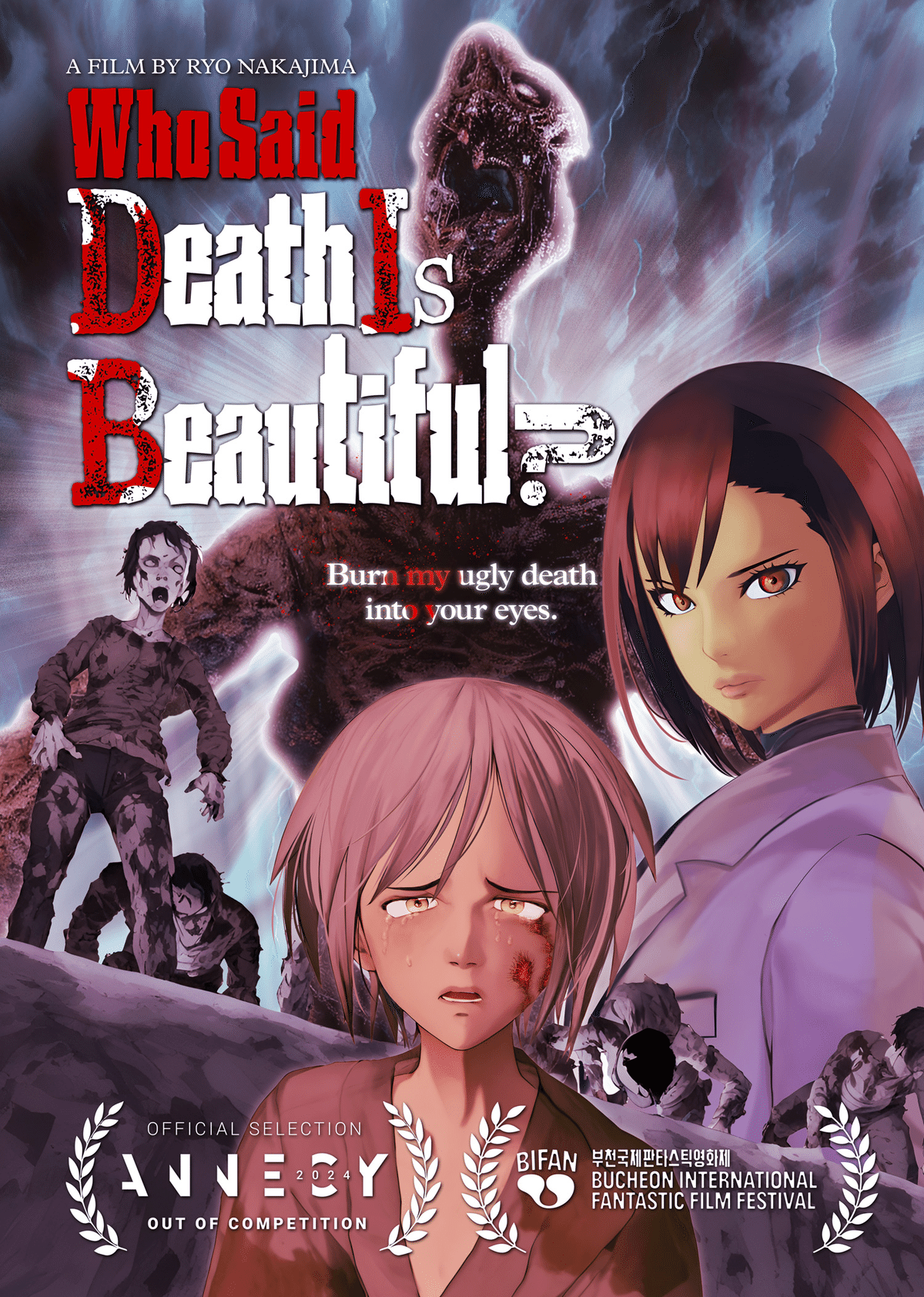

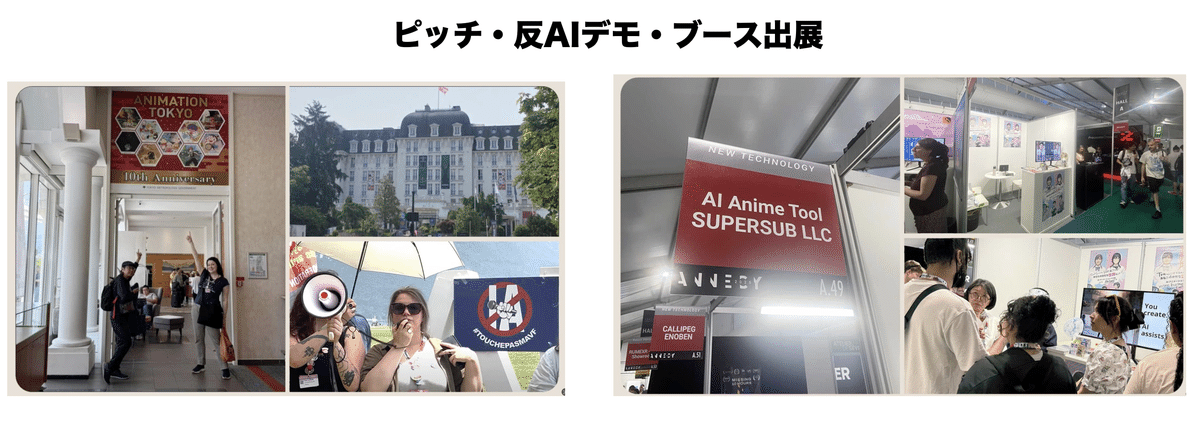

セッションでは、世界最大のアニメーション映画祭であるアヌシー国際映画祭で、当初ブーイングを浴びながらも最終的に拍手に包まれたという長編AIゾンビ映画『死が美しいなんて誰が言った』の衝撃的な逸話が披露されました。これは、AIという新技術に対する世界のリアルな反応と、それを乗り越えるクリエイティビティの力を示す象徴的なエピソードです。

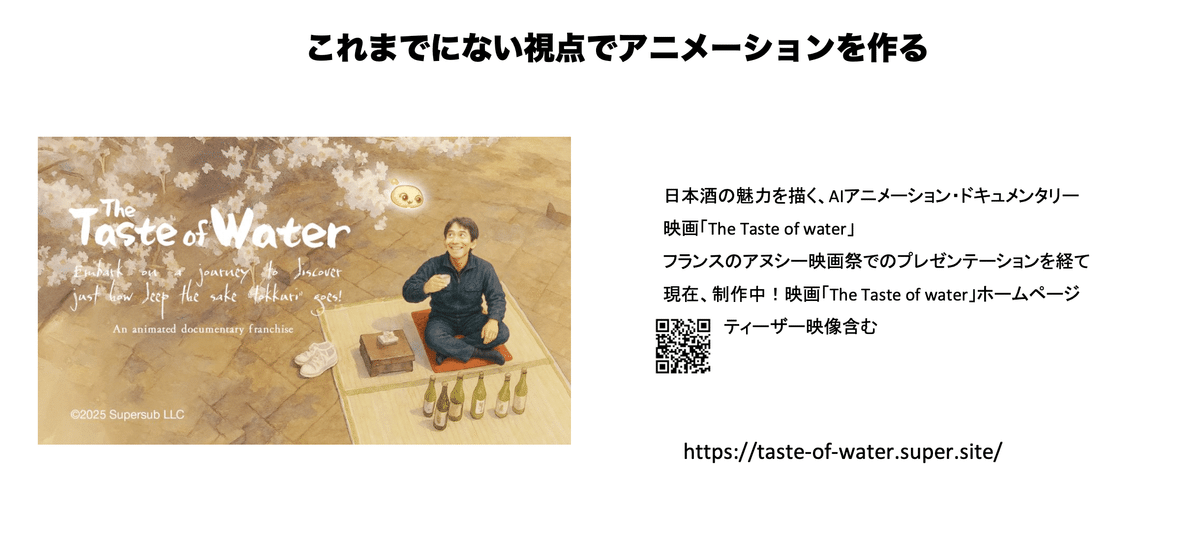

続いて、最新作であるアニメーション・ドキュメンタリー『The Taste of Water』の制作秘話が明かされました。日本酒の“味わい”という目に見えない感覚を、AIを駆使してイマジネーティブな映像で表現するこの挑戦は、AIが単なる模倣ツールではなく、人間の主観や感性を拡張するメディアであることを証明しています。

監督が一貫して主張したのは、「AIはコストダウンや効率化のためではなく、クリエイターが何度も挑戦できる機会を増やし、作品に新たな価値を与えるためのツールであるべきだ」という力強いメッセージです。大企業のためでなく、個々のクリエイターが権利を持ち、持続的に活動できる未来を見据え、監督は「AIバーチャルスタジオ」という新たな構想も明かしました。

技術の進化のその先にある、創造の本質とクリエイターの未来像。その刺激的なトークの全貌をご覧ください。

中島良監督「AI映画制作 - Taste of The Water」 AIとつくる「アニメーションドキュメンタリーの世界」

しらいはかせ(以下、しらい): こんにちは。というわけで第3パートは、ズーパーズース、中島良監督です。よろしくお願いいたします。

中島良監督(以下、中島): こんにちは。よろしくお願いします。すごいですね、バーチャルセット。

しらい: これね、グリーンバックじゃないんですよ。LEDなんですよ。

国際AI映画コンペ「Odyssey」がきっかけ

しらい: 本日は、こちらの作品『Taste of Water』をメインにお話しいただくということで。これはアニメなんですか?

中島: これはですね、ドキュメンタリーなんですよ。実際の酒蔵さんとかを取材して、インタビューを撮ったりして、それをアニメーションとして最終的に表現する「アニメーションドキュメンタリー」というジャンルなんですね。

しらい: アニメーションドキュメンタリー!確かに手描きでこういう作品を作ろうと思ったら、ものすごくお金がかかりそうですよね。本日は、まさにその制作現場についてお時間をいただき、この横浜のWadaya Studioに来ていただきました。ではスライドを出しながらお話ししていきたいと思います。中島監督と私の出会いは、今年開催されましたプロジェクトオデッセイに、日本のファイナリストとして選ばれておりまして。

https://corp.aicu.ai/ja/projectodyssey-20250417

https://corp.aicu.ai/ja/tag/project-odyssey

中島: AICUさんも協賛されていましたね。

しらい: そうなんです。その時に「すごい作品作る人いるな」と思ってインタビューさせていただいて、AICUマガジンでも何回か紹介しております。今回、フランスで開催されたアヌシー国際映画祭にも同行させていただき、密着取材などをさせていただいております。この『リソウノミライエン』という作品、これはどういう作品なんでしょうか?

中島: これはですね、AI介護が当たり前になった未来の施設のお話で、おばあちゃんが介護を受けに来るんですけど、AIのロボットと仲良くなるんですね。ですが、おばあちゃんは病気が進行して自分を見失っていって、最終的に自分自身がAIになるという手術を受ける決断をする、という作品です。近未来問題作SFですね。

中島: 高齢者の方たちがAI技術によって、もう一度働けるとか、ある種人間らしさを取り戻そうとするとどうなるか、ということを描こうとしている作品です。このティザーを当時AICUさんがセレクションしてくださって、しらいさんに賞をいただいたというご縁から始まりました。

しらい: すごい作品だったと思います。当時のオデッセイの作品は実写系の作品が多い中で、こちらは一枚一枚が油絵のようなタッチで。僕、絵を見るときは完全に止めて見るんですけど、このシーンとかすごいいいんですよ。顔の表情とか、僕は「顔芸」って呼ぶんですけど、俳優さんの顔芸が一コマ一コマきっちりと存在しているのが特徴でして。

中島: ありがとうございます。

しらい: 我々がプロンプトとかで作ると、どうしても顔とか目線がどこを見ているか分からなくなりがちなんですよね。その方が美しいというのもあるんですけど、演技としてはこうはならない。これは本当に役者さんとかが分かってる人間が作らないとできないなと。

中島: まさしく、今日お話しする内容ですね。

AI時代の高齢化社会「リソウノミライエン」

しらい: そもそもこの企画はどういうところから?

中島: 『リソウノミライエン』ですか。これは結構前で、2022年ぐらいにはもう脚本がありました。僕自身の作品テーマとして、アイデンティティの問題…自分が自分じゃなくなってしまうとか、自分の価値はどこにあるんだ、みたいなことをよく扱っています。その中で、高齢者が自分自身の価値をAIの時代になった時にもう一度違う形で復活させようとするとどうなるか、というのをホラー映画の雰囲気で描きました。

しらい: 本編はまだこれから?

中島: はい。でももう来年は作ろうと思いました。作れる技術的なハードルが見えてきたので。

しらい: それ以来、私もAI VFXスーパーバイザーとしてお手伝いさせていただいてるんですけども、技術の進化は皆さんの想像を遥かに上回るような世界があります。では、進めていきましょうか。

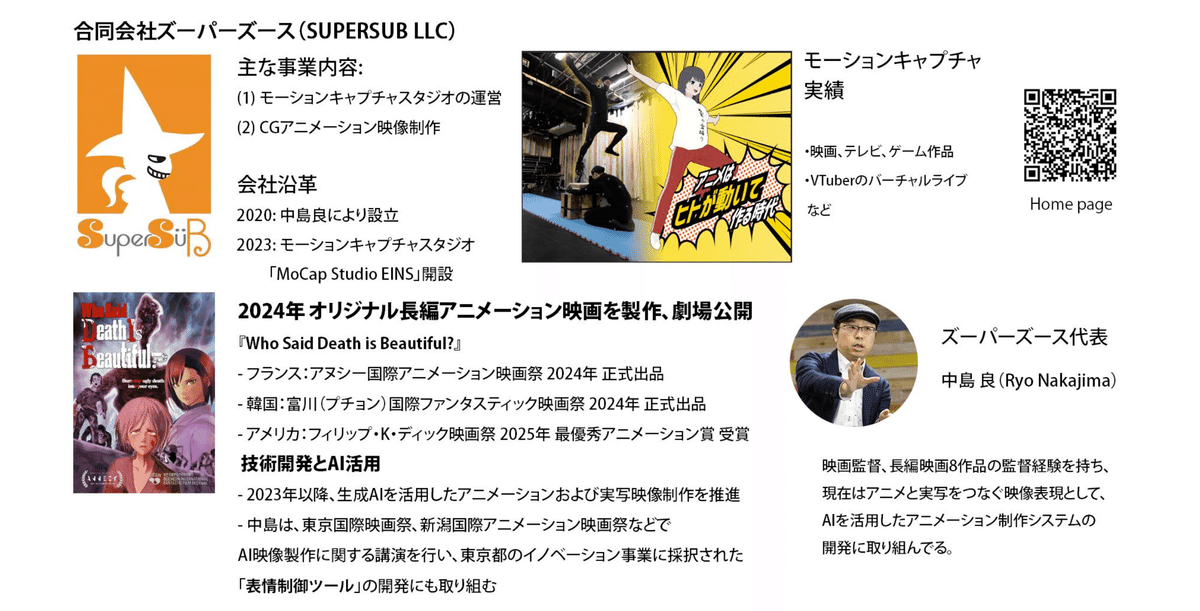

コロナ渦に生まれた「ズーパーズース」

中島良監督(以下、中島): ありがとうございます。僕はもともと実写のスタッフだったんですよね。実写の映画とかテレビドラマを作る仕事をしておりまして。2020年のコロナ禍で、撮影が全部なくなっちゃったんですよ。それで新しいことをやろうと思って、当時流行っていたVTuberなどを見てモーションキャプチャーという技術を知り、それを使って映像制作を始めたのが、今の会社「ズーパーズース」のきっかけです。

中島: まず僕の「ズーパーズース」という会社の紹介ですが、僕はもともと実写のスタッフで、映画やテレビドラマを作る仕事をしていました。2020年のコロナ禍で撮影が全部なくなってしまって、新しいことをやろうと思い、モーションキャプチャーという技術を知りました。それを使って映像制作をしてみようと思って始めたのがこの会社です。

しらい: もともとはCGやVFXではなく、実写の演出、監督をされていたんですね。

中島: そうですね。テレビドラマや映画を作ってました。

しらい: 「ズーパーズース」というのは何語なんですか?

中島: これはドイツ語で「すごくかわいい」っていう意味です。コロナの最中に、ドイツで日本語を勉強している子たちと日本の高校生をオンラインで集めて、日本語で即興演劇をしてみよう、みたいな企画をやったんです。その時に子供たちが「ズーパー!」(すごい!)って言ったんですよね。それに「ズース」(かわいい)って付けると語呂がいいよと先生に言われて、この名前になりました。

アヌシーを揺るがした賛否両論のゾンビ映画

中島: そして2023年、文化庁の助成金をいただいて、『死が美しいなんて誰が言った』という長編のゾンビアニメーションを作ったんです。2022年の終わりにStable Diffusionが出て、2023年の春ぐらいに、本編に入れられるかどうかをずっと研究していました。

しらい: まさに今と同じで、どんどん技術が新しくなっていく中で。

中島: そうなんですよ。これはUnityというゲームエンジンでリアルタイムのアニメーションとして作ったんですが、それをより豊かなショットにするためにStable Diffusionを使いました。ただ、当時はまだ技術が安定していなくて、絵柄の一貫性が保てなかったり、暗いシーンがぐちゃぐちゃになったり。スタッフからは「なんでこんなんでやるんだ」って言われてましたね(笑)。

しらい: むしろゾンビだから成立していた、みたいな。

中島: そうなんです。どこを見ているか分からないとか、目線が泳いでいてもゾンビならなんとかなる、という特徴を利用した使い方でしたね。

しらい: これがアヌシーですごい反応があった。

中島: 反響が賛否両論ございまして、当時炎上に近い形で話題になりました。

しらい: アヌシーの国立劇場で上映したら、ブーイングだったのか、拍手だったのか…

中島: 面白いですよ。最初はブーイングなんですよね。でも、最後に拍手が起きてました。

しらい: すごい良い話ですね。

中島: ファンの方に出会えたのは嬉しかったですね。やってよかったなと思ったところです。やはり作品を通して、最初はブーイングでも、見たら「これはこれでいい」とか、インスピレーションを与えたりとか。そういうのが映画祭の良さですよね。

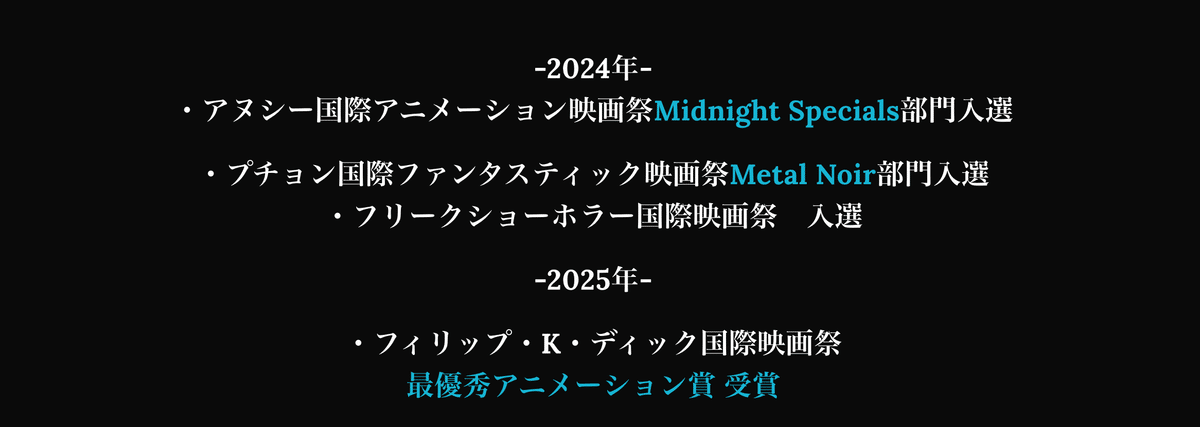

クイズ:アヌシー映画祭がAI映画を公式セレクションとして上映した理由は?

しらい: ここでクイズ出題ですね。なぜアヌシー映画祭はAI映画を公式セレクションとして上映したんでしょうか?

【クイズ①】アヌシー映画祭がAI映画を公式セレクションとして上映した理由は?

A. 今年は3DCG限定の特集で形が一致しているため

B. SNSフォロワー数の多い作品から優先して選ぶ年だったため

C. アニメの最前線を紹介し考えればを提供することが映画祭の役割であるから

D. 空いた枠を埋める必要がありタイミングが良かったため

しらい: 僕の答えは…Cじゃないでしょうか。

中島: おめでとうございます。正しいです。これは炎上したので、事務局に対して色んな人が問い合わせをしたんですよ。それでアヌシーのアートディレクターが声明を発表しました。「我々はアニメーションの制作手法がAIであるかないかということで判断をしてはいけない。手法で縛るのは未来のアニメ業界にとって良くない。むしろ、こういうアニメーションが進化しているからこそ、積極的に取り上げてみんなで考えてほしい。それが映画祭の役割である」と。

しらい: 企画者としては炎上するかもしれないけど「やったぜ」って感じですよね。

中島: そうですね。60分の長編AIアニメは僕だけだったので。

中島: 正解は「アニメの最前線を紹介し、考える場を提供することが映画祭の役割だから」です。映画祭は「これは正しいアニメ、これは間違ったアニメ」という判断をすべきではない、と。手法で縛るのではなく、こういうアニメーションが進化していることを積極的に取り上げ、みんなで考えてほしい、という声明でした。

しらい: 今年のアヌシーでも、アンチAIの人たちがメガホン持ってデモをやってました。

中島: まさにですね。

https://note.com/aicu/n/nf33345b3b7fe

下記、感銘を受けました。反AIの方々の主張もAIを使って作品を作ろうとする我々も、同じ部分で意見が一致。貴重な記録です

— 中島 良 (@ryo_nakajima) June 20, 2025

I was deeply moved.

It was striking to see that both those who oppose AI and those of us who use it in our creative work share common ground on one important point. https://t.co/wMKMSJaRrK

“味”を可視化する挑戦。アニメドキュメンタリー『The Taste of Water』

そして今、監督が挑むのが最新作『The Taste of Water』だ。

https://taste-of-water.super.site/

中島: 僕らの最新作『Taste of The Water』は、日本酒の魅力を描く作品なんですが…

しらい: 日本酒って透明で、外国人からしたら水に見えますもんね。

中島: そうなんです。でもワインなら色で分かるけど、日本酒は分かりづらい。僕たちは、その“味”というものを主観的なアニメーションとして表現しようとしています。このお酒を飲むと、アニメの世界が広がって、谷から泉が湧くような爽やかな気持ちになるよ、という味の印象を描いているんです。

しらい: コンセプトや世界観を絵にするんですね。

中島: はい。主人公は漫画家で、その人がいろんな日本酒を学んで、豊かな世界を知っていく、というのが大きな流れです。

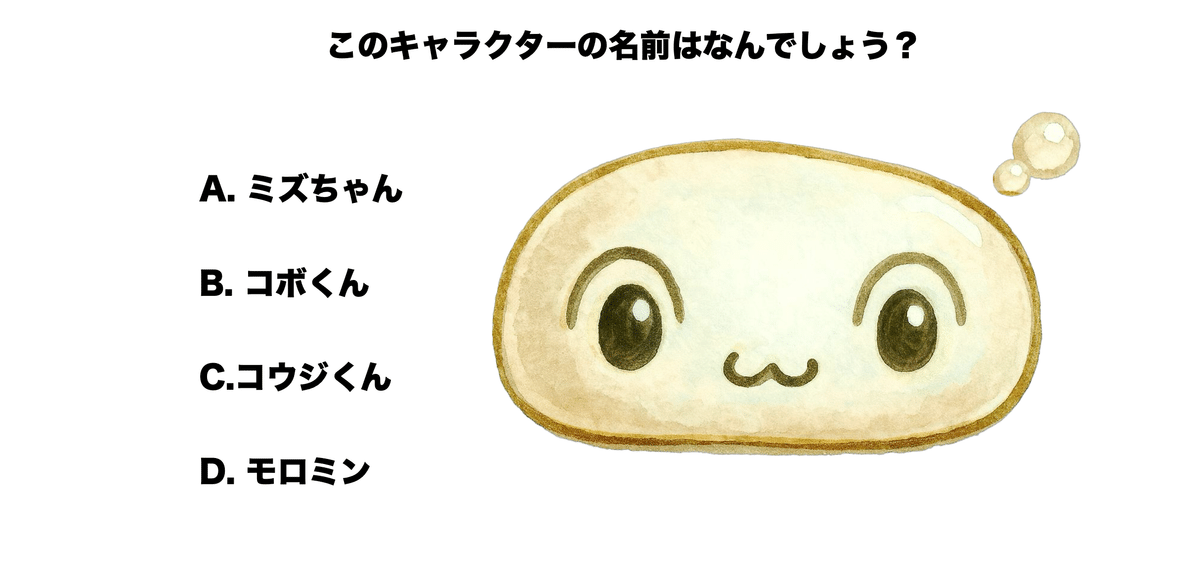

【クイズ②】この物語に登場する、かわいいキャラクターの名前は何でしょう?

A. ミズちゃん B. コボくん C. コウジくん D. モロミン

中島: 正解はBの「コボくん」でした。お酒の「酵母」から来ています。主人公と一緒に旅をするキャラクターで、彼と一緒にお酒の目に見えない世界に連れて行かれる、という設定です。

しらい: このコボくんをAIで動かすのは…

中島: 超難しいですよ。人間的なものはコントロールする術があるんですけど、こういうお餅みたいな非定型的なキャラクターがペコペコ動くとかは、学習させない限り無理ですね。なので、これは3DCGでやるかもしれません。

「You break the ice.」

しらい: アヌシーではこの作品のプレゼンテーションをされたんですよね。

中島: はい。お城の中で、世界中から集まったアニメ関係者、投資家、バイヤーの前で「この作品に出資してください」というピッチをしました。

しらい: いいから俺に金を出せ、と(笑)。

中島: そうです(笑)。5分間のピッチでした。

しらい: ブースも出展されていましたね。

中島: はい。僕らの会社で開発している、AIで表情をコントロールするツールを展示していました。人間の顔写真を入れると、その顔に似せた状態にキャラクターを変える、というものです。

【クイズ③】監督がAIツールの展示で言われて心に残った一言とは?

A. 新境地を切り開いたね (You broke new ground.)

B. 限界を押し広げているね (You are pushing the boundaries.)

C. ゲームチェンジャーだ (You changed the game.)

D. 困難なことの口火を切ったね (You break the ice.)

中島: 正解はDの「You break the ice.」です。ギリシャから来たテクニカルディレクターの方に言われました。当時、反AIのデモなどもあり、AI関連の展示を様子見する企業が多かったんです。その中で僕たちが堂々と「AIやってます」とブースを出していた。その姿勢に対して、「君たちが口火を切ってくれたね」とすごく喜ばれたんです。

しらい: なるほど。

技術の核心:AIだからこそ可能になった「インタラクション」の表現

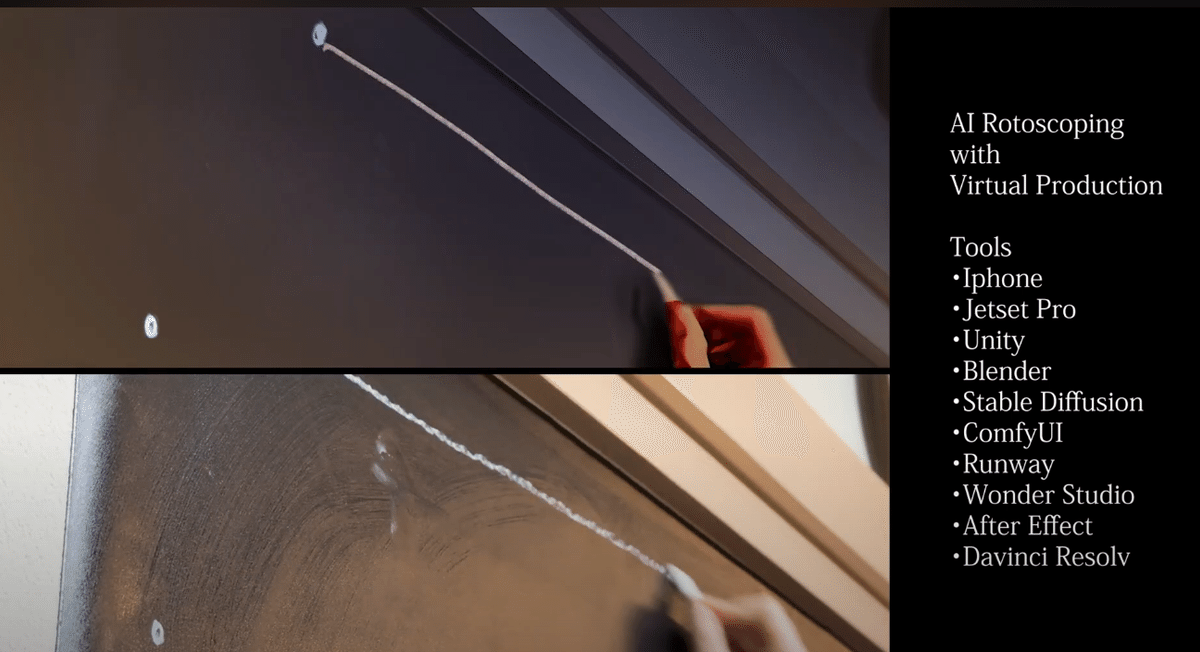

セッションでは、中島監督が制作したAIスタイライズのデモ映像が紹介されました。その中で、一見すると何気ない「黒板にチョークで文字を書く」シーンについて、しらいはかせがその技術的な難易度の高さを指摘し、議論が深まっていきました。

ここは、AI映像制作が直面する課題と、それを乗り越えた先にある新しい表現の可能性を示す、非常に重要なパートです。

【書き起こし】キャラクターが“触れ合う”ということ

しらいはかせ(以下、しらい): 今のチョークのシーン、ぜひ見たいんですけど。これ、チョークね、こだわりのチョーク。これやばいんですよ。ちょっとみんな見てください。これに気づく人は少ない。僕だけ気づいてるのかもしれないですけど。

中島良監督(以下、中島): (笑)。これ、足を止めて見てる人、多かったんですよ。

しらい: なんで難しいかっていうと、これ「インターセクション(交差)」って言うんですけど、その、二人のキャラクターが手をつないだりとか、同じものを持ったりとか、壁に字を書いたりとか、これだけで3DCGで作ったら、ものすごくコストが高いやつなんですよね。

中島: そうなんですよね。だからダンスのシーンとかでも、人が重なり合って何かするとか、モーションキャプチャーとかもすごく大変で。

しらい: 大変だった思い出が…。

中島: とても大変だった思い出が…(笑)。ここで、そこまで大変ではない状態で(表現)できたので、僕はこちらの表現をやることにした、という感じです。

しらい: いやー、でも探求を先にしている人っていうのがね、やっぱり一番キーポイントをよく分かってるってことですよ。きっと今も100カットぐらいある中で、難度の高いやつ「これだわ」みたいなのが出てますよね。

中島: そうですね。やっぱり撮り方でコツがあるんですけどね。

解説:なぜ「チョークで字を書く」のが凄いのか?

アニメーションや3DCGの世界では、キャラクターが何か他のオブジェクトに触れたり、キャラクター同士が触れ合ったりする表現(インタラクション)は、技術的に最も難しい課題の一つとされてきました。

-

3DCGの場合: 手が壁を突き抜けたり、持っている物がすっぽ抜けたりしないよう、物理的な接触判定を精密に計算する必要があります。これには膨大な時間とコストがかかります。

-

手描きアニメの場合: アニメーターが、物が触れ合う瞬間の質感や、キャラクター同士が手をつなぐ自然な指の絡みなどを、一枚一枚、高い画力で描き起こさなければなりません。

中島監督が「とても大変だった思い出が…」と語るように、こうしたシーンは従来、多大な労力を要するものでした。

しかし、監督が示したデモでは、実写映像をベースにしたAIスタイライズによって、この「キャラクターとオブジェクトのインタラクション」が、従来の手法よりもはるかに少ない労力で、かつ自然に表現されていました。

これは、AIが実写映像の動きや前後関係を理解し、それをアニメーションのスタイルに変換する際に、物理的な「交差」や「接触」の情報までもある程度維持できることを示唆しています。

「僕はこちらの表現をやることにした」という監督の言葉は、単なる技術デモではなく、AIによって表現のボトルネックが一つ解消され、これまでコストや時間の問題で諦めざるを得なかった演出が可能になるという、クリエイターにとっての大きな希望を示すものでした。AI映像制作は、単に「絵を動かす」段階から、より複雑で豊かな「演技を描く」段階へと進化しつつあるのです。

セッションで紹介されたデモ映像の中には、実写の俳優とアニメキャラクターの体型が大きく異なるものがありました。その制作プロセスについて、中島監督は以下のように解説しました。

しらい:(映像を見て)このキャラクターは、実写の俳優さんと体型がかなり違いますよね。これはどうやって?

中島:このキャラクターは面倒くさくて、一回Wonder Studioで3Dモデルにしてるんですよ。

しらい:ああ、なるほど!間に3Dモデルを挟んでいるんですね。

中島:そうです。実写の人間の体型とキャラクターの体型があまりにも違ったので、その間に中間的な3Dのラグドール(※簡易的な3Dモデル)をかます、ということをやっています。Wonder Studioは、実写映像から人間の動きを抜き出して3Dキャラクターに置き換えてくれるツールなので、まずそれで中間モデルを作りました。

しらい:その手法だと、表情を動かすのが難しくなってきますね。

中島:はい。中間モデルの表情も変えないといけなくなるので、そこまでの時間は今回ないな、ということで表情は固定で終わらせています。

【解説】「Wonder Studio」(現 Autodesk Flow Studio)

https://corp.aicu.ai/ja/annecy-20250630

これは、実写映像を直接アニメキャラクターに変換するのではなく、実写 → Wonder Studioで3Dモデル化 → AIでアニメ化 という多段階のプロセスを踏んでいる、非常に高度な制作手法です。体型差の大きいキャラクターでも自然な動きを実現するための、監督ならではの工夫と言えます。

https://j.aicu.ai/MagV14

日本の映像業界の課題

しらい:ちょうど去年のSIGGRAPH ASIA 2024(※CGの国際会議)で『ゴジラ-1.0』が大きな賞を取り、その後アカデミー賞を受賞した時に言われた言葉が印象的だったんです。アカデミーの巨匠たちに「僕たちも昔は、君たちのような小さなチームで切磋琢磨しながら作ってたんだよな」と言われたと。白組さんとしては「そう思わないでください」という気持ちだったそうですが。

中島:(頷く)

しらい:彼らは35人ぐらいで作っているんですが、「撮影は撮影しかやらない」という縦割りではなく、アニメーターとVFXの人が2人1組で動く、というような柔軟な体制だったそうなんです。今のAIの現場も、まさにそういうマルチタレントな人たち、柔軟にいろんな絵作りを探求できる人たちが、これからの鍵なんじゃないでしょうか。

中島:その通りですね。AIテクニカルディレクターとか、AIスーパーバイザーが今後新しく生まれてくる職業だなと思っています。

中島: 僕たちのやり方は、まさしく人間の動きを基にしたスタイライズのアニメーションを作ることです。実写の俳優さんにキャラクターに似たコスプレをしてもらってお芝居をしてもらい、それをAIで変換します。

しらい: このやり方だと、俳優さんの演技、表情が重要になりますね。

中島: そうなんです。カメラに対して、キャラクターの絵に置き換えられたときに映える芝居と映えない芝居というのがあって、それが分かっていないと、AIにしたときに魅力が半減しちゃう。今後は「AIアニメの俳優」というものが生まれてくると思いますね。

しらい: コスプレイヤーの方とか、すごく向いてそうですね。

中島: 絶対いいですよ。AIによって新しい仕事が生まれると思います。

しらい: これからの活動で目指していることは何ですか?

中島: 僕がやりたいのは、クリエイターが何回も挑戦して、いろんな作品を作れることなんです。今の映画やアニメは制作費がかかりすぎるので、リスクの少ない作り方しかできない。悔しい思いをしてきました。

しらい: 1分100万から300万の世界ですからね。

中島: 世の中の流れは、AIでコストダウンや効率化をすることが優先されていますが、僕はそうじゃない。作品に付加価値を与えたり、クリエイターがより良い報酬を得られたり、新しい作品が生まれることに使いたい。大企業が作るより、新たに挑戦したい人たちがどんどん来てほしいし、クリエイター自身が権利を持つことが大事です。持続的に活動できる環境を作りたい。

しらい: 素晴らしいですね。

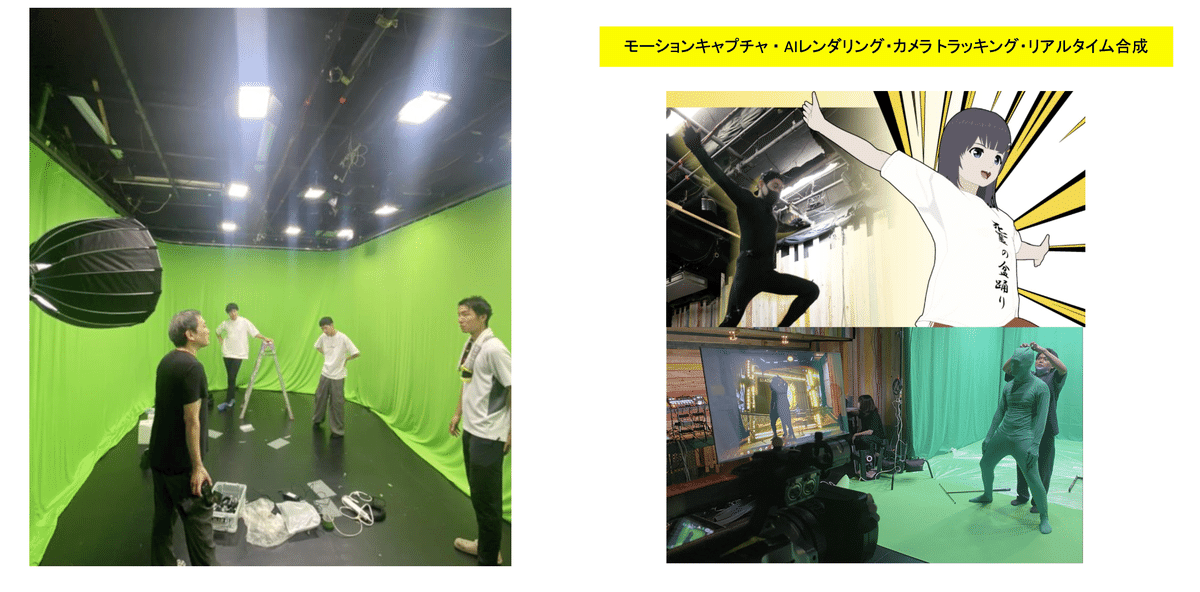

未来への構想「AIバーチャルスタジオ」

中島: そのビジョンを実現するため、現在、実写とアニメの垣根を越えてクリエイターが交流できる「AIバーチャルスタジオ」の開設を構想しています。半分リアルタイムぐらいで、最終的な映画っぽいものが見れるようなスタジオです。

中島:僕自身は、そういった(クリエイターが挑戦できる)環境を作りたいと思っています。今ですね、「AIバーチャルスタジオ」というのを改装中なんですけれども。

しらいはかせ(以下、しらい):これまさに、この前ご指導させていただいたやつですね。

中島:はい。何かすごい新しいことをやるってわけじゃないんですけど、このグリーンバックの撮影にAIを導入して、半分リアルタイムぐらいで最終的な映画っぽいものが見れるようなスタジオの作りをしようとしています。

これによって、要は実写の人も参加できるし、アニメの人も参加できる、みたいなところで交流を起こすようなスタジオにして、いろいろ作品作りとか交流会とかやりたいなと思ってますね。

しらい:いいですね。ここの和田さん(WADAYA STUDIO代表)が好きそうなスタジオですね。

中島:そうですね。和田さんはこの素晴らしいスタジオをDIYで作ったとおっしゃってたので、うちのスタジオもおしゃれにしてもらいたいなと思いました(笑)。

解説:AIバーチャルスタジオが目指すもの

中島監督が構想する「AIバーチャルスタジオ」は、単なる撮影スペースではありません。その核心は、「実写」と「アニメ」という、従来は分断されがちだった二つの領域のクリエイターが交わるハブとなる点にあります。

-

リアルタイムプレビューの実現:グリーンバックで撮影した俳優の演技を、AIを用いてその場でアニメキャラクターに変換し、CG背景と合成。監督やスタッフは、撮影しながら完成形に近い映像をリアルタイムで確認できます。これにより、試行錯誤のサイクルが格段に速くなり、より質の高い演出を追求できます。

-

クリエイターの交流拠点:実写監督はアニメーションの表現を、アニメーターは実写の演技や撮影技術を、互いに学び合いながら作品を制作できます。この異分野の交流が、これまでにない新しい映像表現を生み出す土壌となります。

これは、監督がセッションを通して語ってきた「クリエイターが挑戦できる環境を作りたい」という哲学を具現化する、重要な一歩と言えるでしょう。

しらい: 最後に宣伝などあればお願いします。

中島: はい。今月末29日に「AIコンテンツブースト」というイベントに登壇します。それから、僕が作りました『裏アカ教師』というショートドラマが、DMM TVとTVerで見られます。VFXでAIを使ったり、携帯の中身をChatGPTに作ってもらったり、ディープフェイクのシーンをStable Diffusionでやったりしました。ぜひご覧ください。

しらい: というわけで、短い時間でございましたが、スーパーズース中島監督でございました。どうもありがとうございました。

中島: ありがとうございました。

監督の中島良が下記のイベントで「死が美しいなんて誰が言った」など映画作品においてのAIを使った新しい試みについて、解説します。 Director Ryo Nakajima will speak at the following event, sharing insights into the innovative use of AI in Who said death is beautiful. #indie_anime https://t.co/WLP97AUU9J

— 死が美しいなんて誰が言った (@zombi_friends) July 26, 2025

中島監督はAICU FES 2025本編(8/22-25)にも参加していただけるかも?

参加登録は今すぐ!

AICU Fes 2025 Summer

2025/8/22(金) 〜2025/8/24(日)

東京科学大学 INDEST(田町キャンパス)

各日の開催詳細はaicu.jpをご参照ください。

短縮URL https://j.aicu.ai/Fes25s

https://corp.aicu.ai/ja/tomoiki-20250813

Originally published at note.com/aicu on Aug 14, 2025.

Comments