2025年5月10日まで東京ビッグサイトで開催中の SusHi Tech Tokyo 2025 をフードテック研究者のたかはしかよこさんに「つくる人をつくる」アイキューマガジン読者視点でレポートいただきました。

たかはしかよこ:展示ブースはおもに食いしん坊ラインで攻めました。総量からみたら一部かもしれないけどけっこう回ったなぁ!

東京建物のフード技術プロデュース力がすごい

東京建物さんのブースでは様々なフード技術の展示や試供がありました。

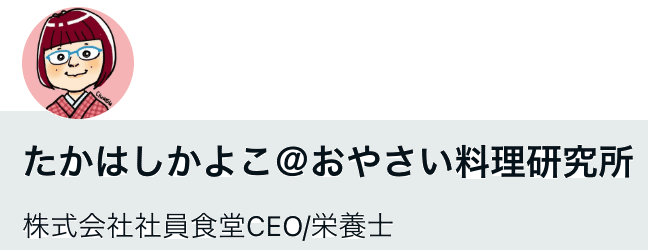

SEA VEGETABLE:海藻養殖ベンチャー

シーベジタブルは、近来自然環境における磯焼けにより減少しつつある海藻を採取し、研究し、環境負荷の少ない陸上栽培と海面栽培によって蘇らせ、海藻の新しい食べ方の提案を行っている注目のベンチャーです。伊勢丹で毎年開催されるサロン・デュ・ショコラの2023年ではカカオと海藻の見事なマリアージュを提供しています。↓当時のレポはこちら

昨年は、伊勢丹・三越でシーベジタブルの海藻を扱った食品が食品売り場の担当者と出店者さんたちを巻き込んで170商品以上が提供されて新しい海藻の可能性を探る仲間をどんどん増やしています。

5月15日にTV番組カンブリア宮殿にも登場予定とのこと。

SushiTech2025では、東京建物ブースでセブンプレミアムで展開されているすじ青のりを使った商品の紹介と、ポテトチップスの試食が提供されていました。ひときわの香りを堪能。

着る屋台「KITAI」

山名清隆さんの作品のようです

全自動の煎茶サーバー

三種までの茶葉をセットしてセレクトして全自動で抽出するマシン。詳細情報は探したけど見つけられず、煎茶とジャスミンのミックス茶をいただきました。

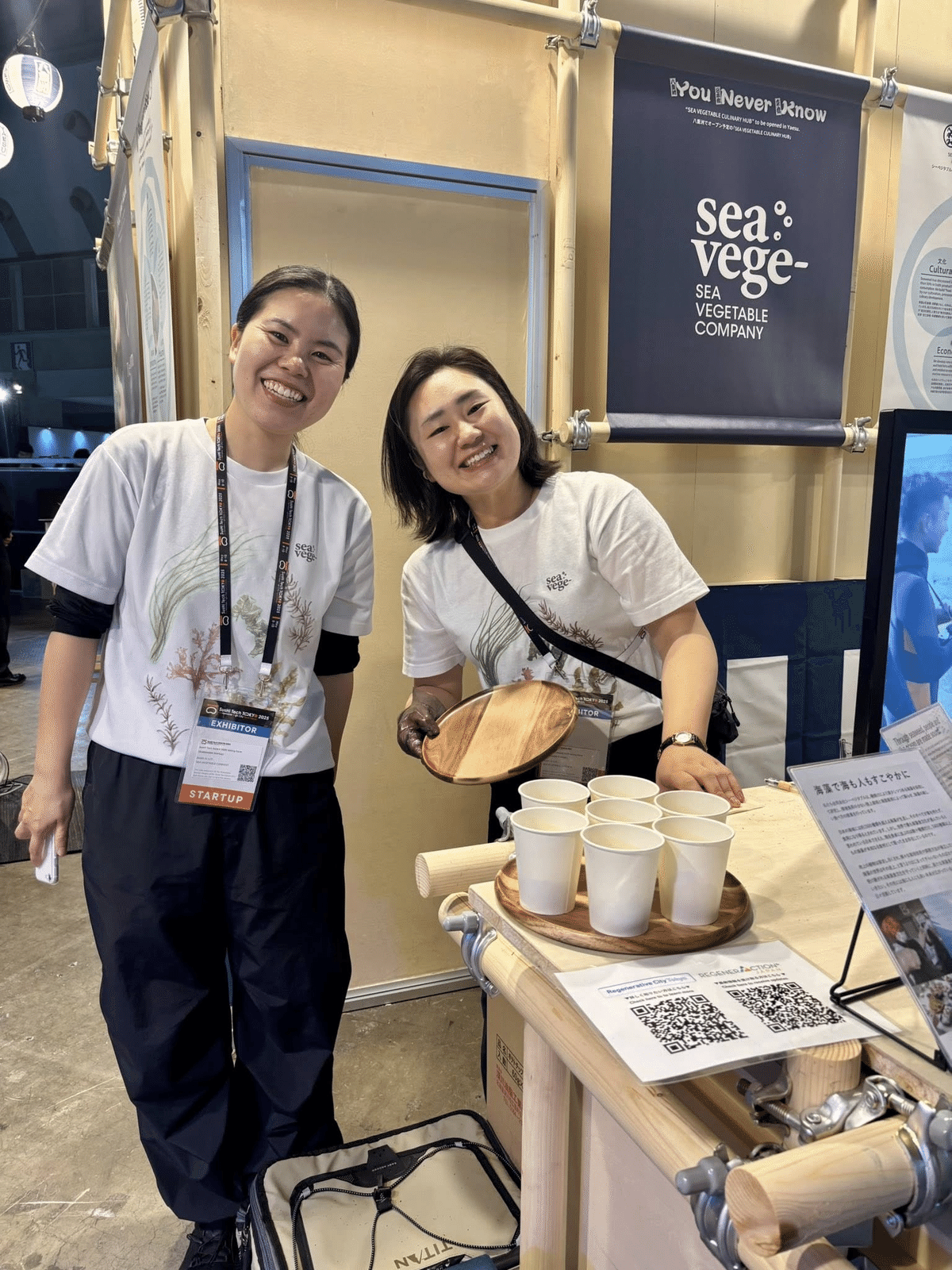

「録食」 ROKU SHOKU - 料理の感動は再現できる

ソニーによるデモ

https://www.sony.com/ja/rokushoku/

音楽や映像が録音・録画されることで、時と場所を越え、人々の心を動かすように。

料理に込められたすべてを記録し、その感動を一人でも多くに伝えたい。

録食それは、レシピの常識を覆す、かつてない調理データ化サービス。

時間、熱、力、水分。すべての加減を1秒、1℃、1gまで高精度に記録することで

珠玉の一品を余すことなく再現可能に。

さらに、新たな調理体験の先に広がっていく、味わう驚き、成長する喜び、伝える誇り。

さあ、録食とともに、食の未来へ。

調理工程をカメラとセンサーでデータ取得、それらを提携のフォーマットに収め・データ変換し火加減は自動、調理人を介して料理が再現できる技術です。

料理の名人の技術をデータ化するだけでなく、おばあちゃんの手料理など家庭や郷土料理などローカルな味覚の継承にもつなげられる手段のひとつになるかもしれませんね。

麻婆豆腐を作る実況中継をAIが行なっていた、という感想です。

エキサイティング。

EYO:シンガポールのノンアレルギー対応のミルクの会社

大豆ではなくえんどう豆とオーツミルクで作られているとのこと。海外では、人によって食べられるもの・食べられないものが”ある”のがあたりまえですが、日本人はこの認知がまだまだ遅れています。昨今は遅延性アレルギーといって生死には関わらないものの漫然とした疲労や胃腸の症状などの原因となる食べ物があることは言われています。しかし、と本人は”本人が自覚していない”ことが多くちょっと体調が悪いと根性論になりがち。自分の身体に合う・合わない食品を体と相談するためにもこういう食品の浸透は期待したいところです。

https://www.eyo.sg/

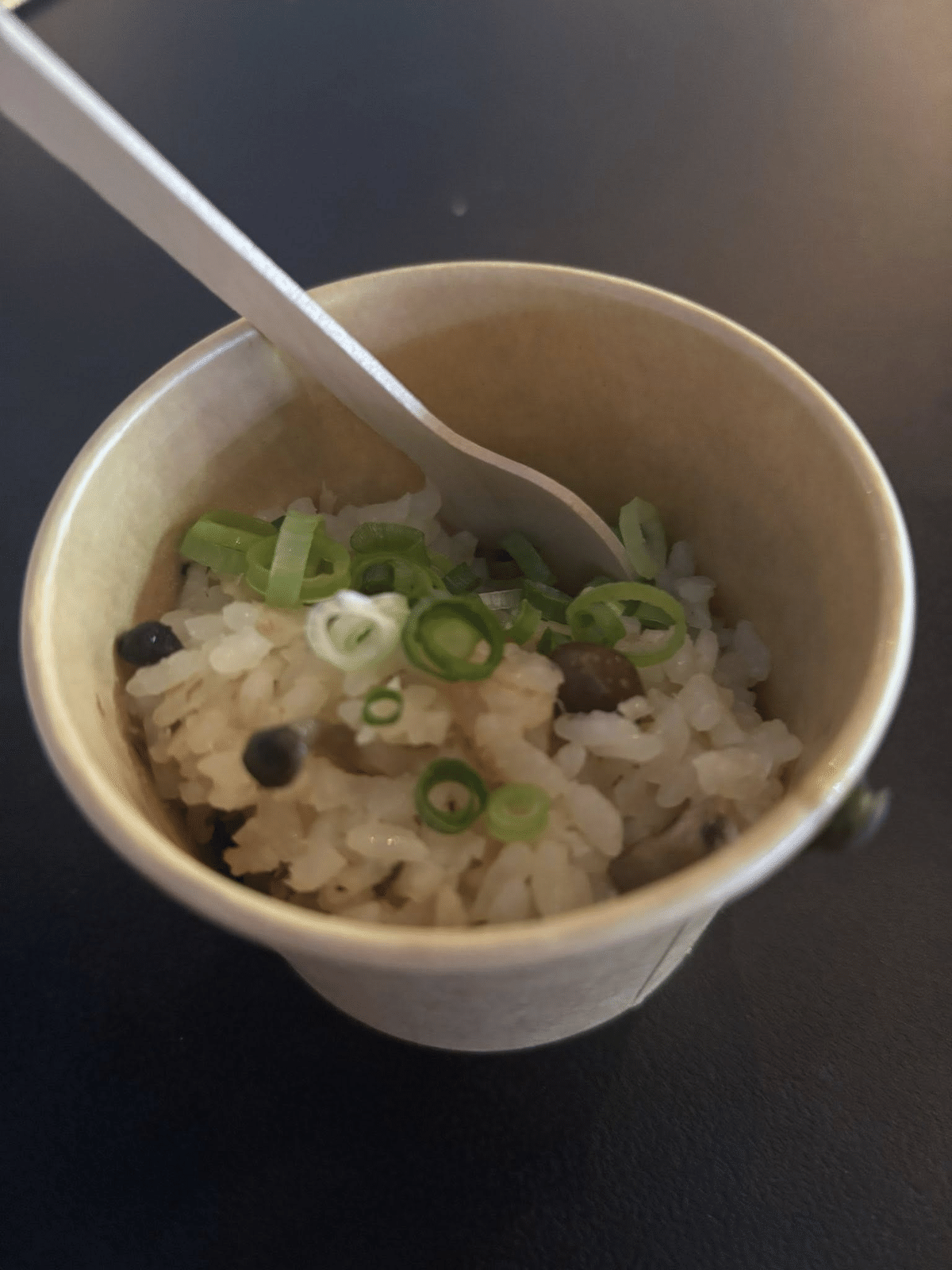

フィッシュル:未利用魚の調理済みパックのサブスク

日本で水揚げされる魚のうち、約30〜40%が未利用魚として廃棄されています。食べられるけど馴染みがない、調理方法がわからない…などの理由で市場に流通していません。これらの魚を食卓に届けるべく、漁港の近くに加工場を設けて加工する人を確保し、水揚げに応じてメニューを決め加工していく。魚は基本的に全部手作業なので、手間も大変ですし、パッケージ化にあたっては食品表示の対応もそうそう簡単ではないことが推察されて気が遠くなりそうなすごいチャレンジ!

会場では、味噌漬けにしたお魚を入れた炊き込みご飯をいただきました、お魚の旨味って「得も言われぬ味わい」がありますね。

グリーンエース:未利用野菜の粉末加工の会社

捨てられる野菜のほか、食品工場で出る使われない部分をアップサイクルして、栄養が損なわれない特殊な粉末加工により食材として生まれ変わらせるそうです。

食品は短時間に加工・消費が求められ、その分廃棄も多くなりがちです。ここをいかに安定的に保存できる形に加工できるのか?は人類の長い歴史の中でもずっと取り組んできた課題だとあらためて思いつつ、このもったいないソリューションにも期待したいところです。

加工された粉末は、うどん、スプレッド、ドレッシング、焼き菓子、スタソースなどに利用されるそうで、会場ではかぼちゃのマドレーヌをいただきました。

ZEROCO:食品保管のソリューション

こちらも、食品の保存にかかわる今までにない低温・高湿の保管環境テクノロジー。生鮮保管は、庫内温度0度に対して湿度約100%弱の庫内環境で、イチゴ、レタスなどは62日後でも鮮度を保った状態で保存できるとのこと。

また、食品の冷凍においても予備冷却としてZEROCOを活用することで、ドリップや冷凍焼け、着霜などの冷凍変容を防ぎ、緩慢冷凍でも高品質な冷凍食品を作ることを実現。エネルギーコストを抑える他、素材の旨味を活かした減塩や、添加物・安定剤を使わない加工も実現できるそうです。

https://zeroco.co.jp/

株式会社フェイガー:稲作のカーボンクレジット市場の創出

農業による炭素ガスの排出は、炭素排出量の10%を農業のうち稲作にフォーカスを当てた炭素排出削減の緩和と適応につながる技術の研究開発と同時に、それらを実行するための環境整備と技術移転、そこで得られた炭素排出効果をクレジットという形で見える化して収益にもつながる仕組みを提供されています。

稲作で炭素排出量を減らすって具体的にどういうこと?というと、水田の水を張っていう状態はメタンガスが発生しやすいとのことでその期間を短くすることや、土壌にバイオ炭を使うことで炭素を土中に貯留することができるなどの施策があるそうです。

このあたりの知見はまだまだなのですが、技術と見える化と市場の創出というセットがすごいビジネスモデル!と感心するばかりです。

https://faeger.company/

コムハム:スマートコンポスト

井出留美さんの『私たちは何を捨てているのか』の著書の中で、スマートコンポストなる存在を知りました。

私の読書メモはこちら

日本はよくゴミを分別しているように思いがちですが、OECDの中でもリサイクル率は最低に近く、ゴミの焼却率は約80%で世界のゴミ焼却炉の半分が日本にあります。ここで問題なのが”生ゴミが分別されずに焼却されている”ということで、これによって排出炭素ガスを増やしている状態です。

生ゴミの分別回収のメリットは

1.家計、経費の節約

2.資源・循環の推進

3.環境に優しい

の3つ。

個人的にはもう5年くらいコンポスト生活を送っていて、生ゴミを自分で堆肥化することのアクションのおもしろさと大切さは感じるものの、できた堆肥をどう回すか?はなかなか個人では難しいと日頃から思っていたところでのこのスマートコンポスト。

基本的には行政や企業がこのコンポストを設置して、それぞれそのコンポストに近隣の人が生ゴミをいれて回収して堆肥にしてリサイクルにまわす循環のソリューションです。

会場ではパネル展示のみでしたが、自治体やイベントなどに活用事例が紹介されていました。日本の生ゴミ焼却削減に向けて広がってほしい製品の一つです。現物は見られなくて、展示のみ。日本でも、自治体やイベントなどに活用されはじめたとのこと。日本の生ゴミ焼却削減に向けて広がってほしいソリューションですね。

https://komham.jp/smartcompost

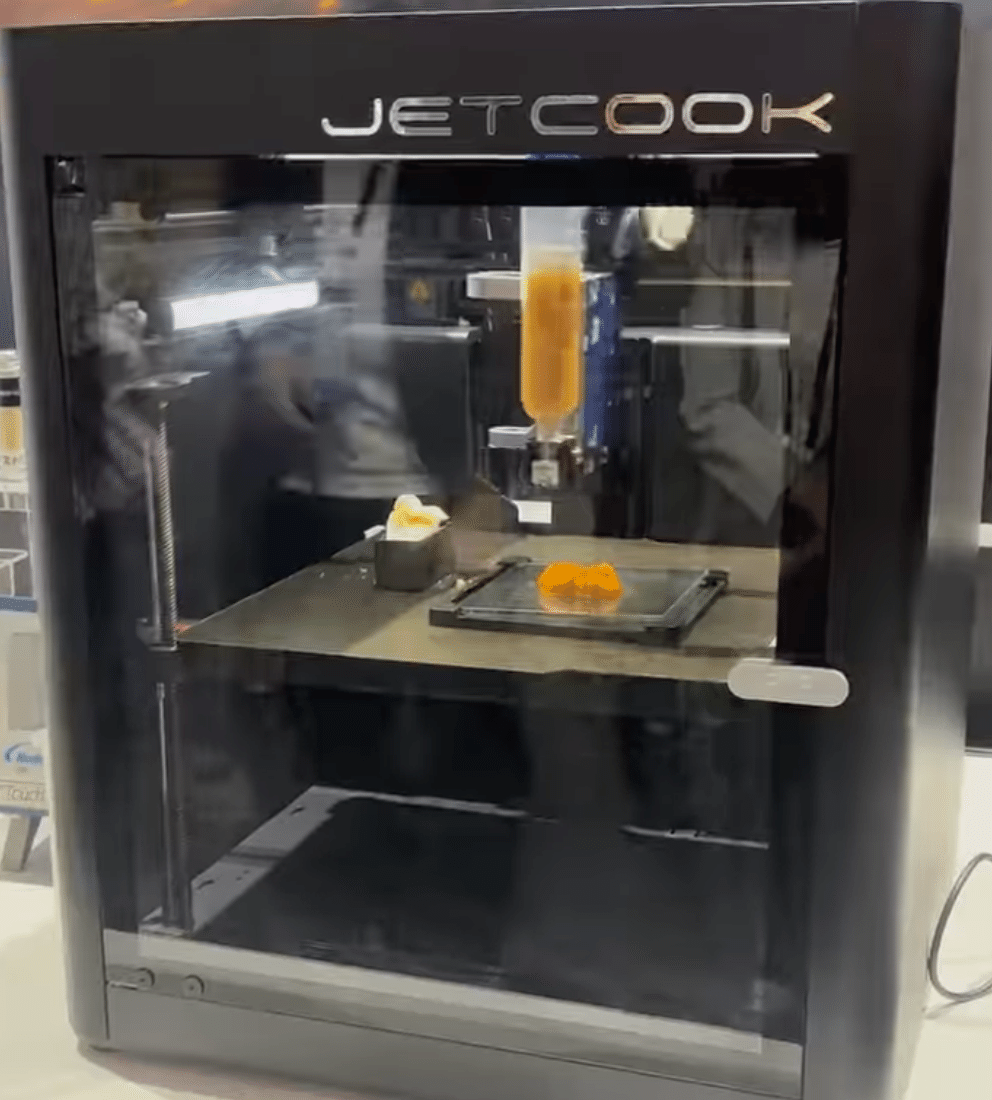

山形大学・株式会社F-EAT:寿司も作れる3Dフードプリンター

まさにSUSHI TECH!を地で行く展示。実食はできませんでしたが、プリントのデモ展示を見てきました。一つの食材をプリントするのにだいたい3分くらいでできるとのこと。介護食としても注目されているそうですが、アレルギーの人にもよいかと思います。どんなふうに社会実装されていくのか楽しみです。

https://news.sharelab.jp/cases/food/yamagata-nursing-care-food-240404/

これを生成AIで3D形状を作る時代も来るんだろうな

以上、食いしん坊視点での「つくる人をつくる」技術レポートでした!

AICUは「つくる人をつくる」に貢献できるライター、編集者、インターンを募集中、ご応募は今すぐ!

Originally published at note.com/aicu on May 10, 2025.

Comments