2025年4月17日、国際AI映画祭「Project Odyssey Season 2」関連イベントとしてサンフランシスコで開催された「AI Film Gala」では重賞受賞作品をはじめとする上映会が開催されました。さらに注目のパネルトーク[The New Creator Stack Panel]では、グローバルなAIクリエイティブツールのキープレイヤーたちが集結。舞台は、創造の最前線で戦うツール開発者たちと、彼らを支援するトップVCとの対話。会場には未来のAIクリエイティブの在り方を模索する開発者、研究者、アーティストたちが詰めかけました。

https://corp.aicu.ai/ja/project-odyssey-2-20250301

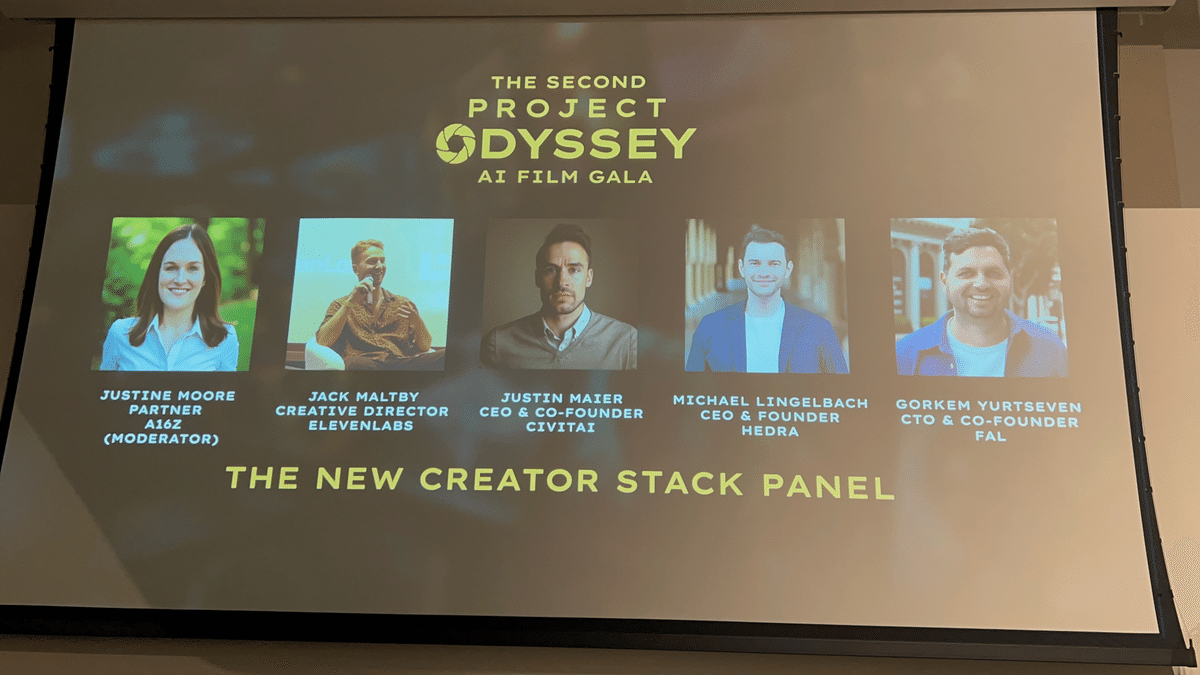

The New Creator Stack Panel - Project Odyssey AI Film Gala - 20250417

🎙️ 登壇者一覧

-

Justine Moore(Andreessen Horowitz / a16z)モデレーター

-

Jack Maltby(ElevenLabs)

-

Justin Maier (Civitai)

-

Michael Lingelbach (Hedra)

-

Gorkem Yurtseven (Fal)

1|投資家 vs 起業家の共演:緊張とユーモアで始まった序章

「皆さんこんにちは。a16zでアーリーステージチームのパートナーを務めているJustineです。今日は“投資先の皆さん”を少しイジらせてもらいます(笑)」

この冗談を皮切りに、パネルトークは和やかな空気でスタート。

登壇者はそれぞれ、生成AIのエコシステムにおける独自の立場と役割を紹介しました。

-

Jack Maltby(ElevenLabs):「皆さんのツール、毎日使ってます。本当に尊敬するメンバーと一緒で光栄です」

-

Justin Maier(Civitai):「CivitaiはAIクリエイターの“家”のような存在。オープンソース画像モデルのハブとして、誰でも歓迎です」

-

Michael Lingelbach(Hedra):「キャラの演技に特化した動画生成モデルを開発中。元は売れない子役でした(笑)」

-

Gorkem Yurtseven(Fal):「Falは推論エンジンを自社開発し、様々なモデルを高速でホスティングしています」

2|AIが“ジャンルを越える”時代へ

最初の話題は「今回の映画祭で印象に残った作品、または注目すべきトレンドは?」

Justin(Civitai)は、AIでゲームアセットを生成し、開発期間を劇的に短縮した作品を紹介。「これは本当に大きな変化です。生成AIが“リアルな制作”に入ってきた証拠です」と興奮を隠しません。

Michael(Hedra)は、「ジャンルの融合」が最も面白いと指摘。「ジブリ × The Office のような“再構成”が増えている。しかもそれが共同体的な創造体験になっているのが面白い」と述べます。

Jack(ElevenLabs)も、「生成AIと伝統技術のハイブリッドにより、“本当にインタラクティブな映画”が現実になる日も近い」と語り、映像メディアの未来を予見しました。

3|個人からグローバル企業へ:AIツールのユーザー変化

Justineが投げかけた次の問いは、「ここ数カ月で、広告代理店やエンタメ業界、大企業が一斉にAIツールに注目してきた現象をどう見るか?」

Gorkem(Fal)は「半年前は“夢物語”だったのに、今ではFortune 50企業が我々の推論エンジンを本番導入している。eコマース、広告、小売、すべてがAI顧客になり得る」と力強く語りました。

Justin(Civitai)は、「昔は趣味で始めた人が、今やプロフェッショナルに。技術者としてのキャリアアップの場がAIにある」と、ユーザー層の“社会的ジャンプ”に注目。

Michael(Hedra)は、「ユーザー体験の設計には2つの道がある。“直感的なUI”と“プロのためのカスタム化”。この二極化にどう対応するかが、今後の課題」としました。

4|バズは仕掛けられるか? “ジブリモーメント”の謎

話題は「ジブリモーメント」へと移ります。ChatGPTなどで自分の写真をジブリ風に変換するこのブームは、生成AI大衆化の起爆剤となりました。

Justine:「これは仕掛けたの? それとも偶然?」

全員一致の答え:「偶然。でも、そういう偶然が最高に面白い。」

Michaelは、「アバター化された自分を通して、これまで表現できなかった自己を表に出せるようになる。この現象は、ただのエフェクトではなく“文化の変化”だ」と評価。

Justinは、「リミックス文化の爆発だ。画像から動画へ、TikTokでの展開、次に来るのは“誰でもコンテンツ制作者になれるUI”だ」と語ります。

Gorkemは、「1年前にも同じ技術はあった。なぜ今これが起きたのか?バイラルの“文脈”と“タイミング”の謎は、インターネット史の研究対象にすべき」と笑いながら指摘しました。

https://corp.aicu.ai/ja/opinion-ai-copyright-wars-after-ghiblification

5|分断ではなく“協奏”へ:ツールの未来とエコシステムの形

Justineが最後に問います。「他社との連携、どう考えていますか?」

Gorkemは「“壁(walled garden)”を作るのはまだ早い。今は“開く”べき時期。誰もがこのムーブメントに加われるようにすべきです」と強く主張。

Justinは、未来のコンテンツを「無限にリミックス可能な設計図」と捉えます。

「どのタイミングでHedraの口パクが使われ、どの音声がElevenLabsのものだったか、その全ての“レシピ”を記録する。そうすれば、あとから別のキャラに差し替えたり、声を変えたりできる。生成物ではなく、“生成のプロセス”こそが未来の資産になる」

Jackも、「協業は最高のモチベーションになる。いい人たちと仕事をする、それが一番だ」と締めくくりました。

編集後記:Odysseyの風景は、創造の“開放系”だった

このパネルから見えてきたのは、「AI × クリエイティブ」は単なる自動化や省力化ではなく、“リミックス可能な文化の主体化”であるということです。ジブリ化のような時代を変えるようなバズも生まれる中で、各AIツール提供社は制御性高く、品質高く、驚きのあるツールを生み出し、「生成AIを使って何をつくるか」だけではなく、「誰と、どうやってつくるか」という「つくる人の時代」の到来を明確に意識して動いています。Odyssey映画祭は、生成AIの次の時代を“誰もが参加できる創造の祝祭”として照らし出したのかもしれません。AICUは今後とも、国際的な「つくる人をつくる」活動を応援し、世界の最先端の情報を発信しつづけます。

このセッションの詳細は、AICUマガジン Vol.13「Creative AI and the World」ペーパーバック版に収録予定です。

https://corp.aicu.ai/ja/odyssey-season-2-20250512

Originally published at note.com/aicu on July 6, 2025.

Comments