「つくる人をつくる」あなたをアップデートするクリエイティブAIエンターテイメントマガジン「AICU Magazine Vol.15」、特集は「AICU FES 2025 SUMMER SPECIAL」です。 AICUのファンのために贈る開催スペシャル企画です!

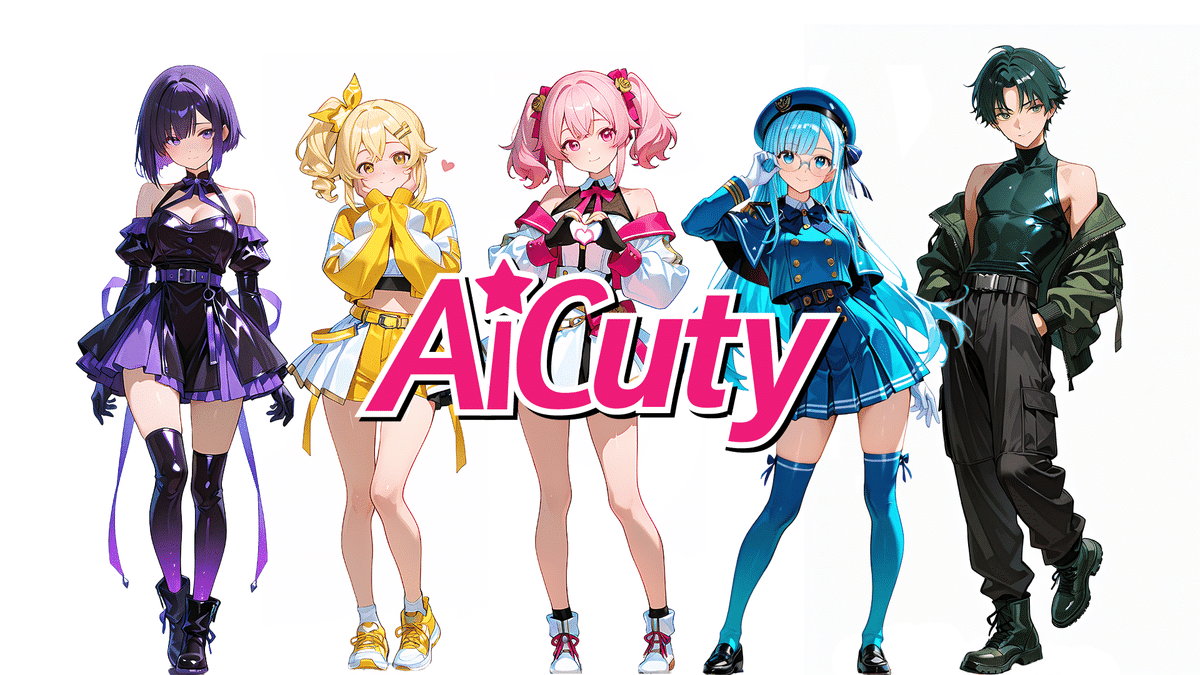

そして、AICU読者の投稿によって生まれた Project AiCuty 「人とAIがつくるアイドル」デビューです!!

【INDEX】Yves Dalbiezに訊く – World of Quality AI Film/ともいき きもちスタンプ2025「痛みも、想いも、カタチに」/映画監督・中島良が語る「AIアニメーションドキュメンタリー」の最前線/【サクリ!AI ツール】企画の立ち上がりをAIが支える時代へ!ChatGPTで動画企画を効率よく進める方法/【AICUユーザー通信】ComfyUI Desktopが立ち上がらない問題をClaude 4と解決!/【ComfyUI通信】ComfyUIミニハッカソン、開催!世界最新の濃密なハック作品を全紹介!/ComfyUIがモデルAPIを一気に11種65ノードのサポート、新ブランドロゴを発表!/連載漫画「ブラックコーヒーにお砂糖を」 by 弥々 (やや) /「YOUKAI」 by 殻尾 (からび-)/[はるしね~しょん] 編集部だより/AICU media 2025夏の採用情報まとめ

お買い求めはAICUストア https://j.aicu.ai/MagV15s

基本AICU会員(Basic)は無料購読可能です

https://www.aicu.jp/pricing-plans/list

美麗な印刷「ペーパーバック版」 https://j.aicu.ai/MagV15

note版はこちらです https://j.aicu.ai/MagV15n

6月コンテスト「AiCutyキャラデザコンテスト」結果発表!

ご無沙汰しております! ぱふすP こと ぱふす。 です! 6月コンテストで募集しておりました #AiCuty のキャラデザコンテストについて、結果発表をさせていただきます!

今回は予選通過作品へのコメントと、受賞作品のご紹介を一挙にお届けします!

受賞作品のご紹介

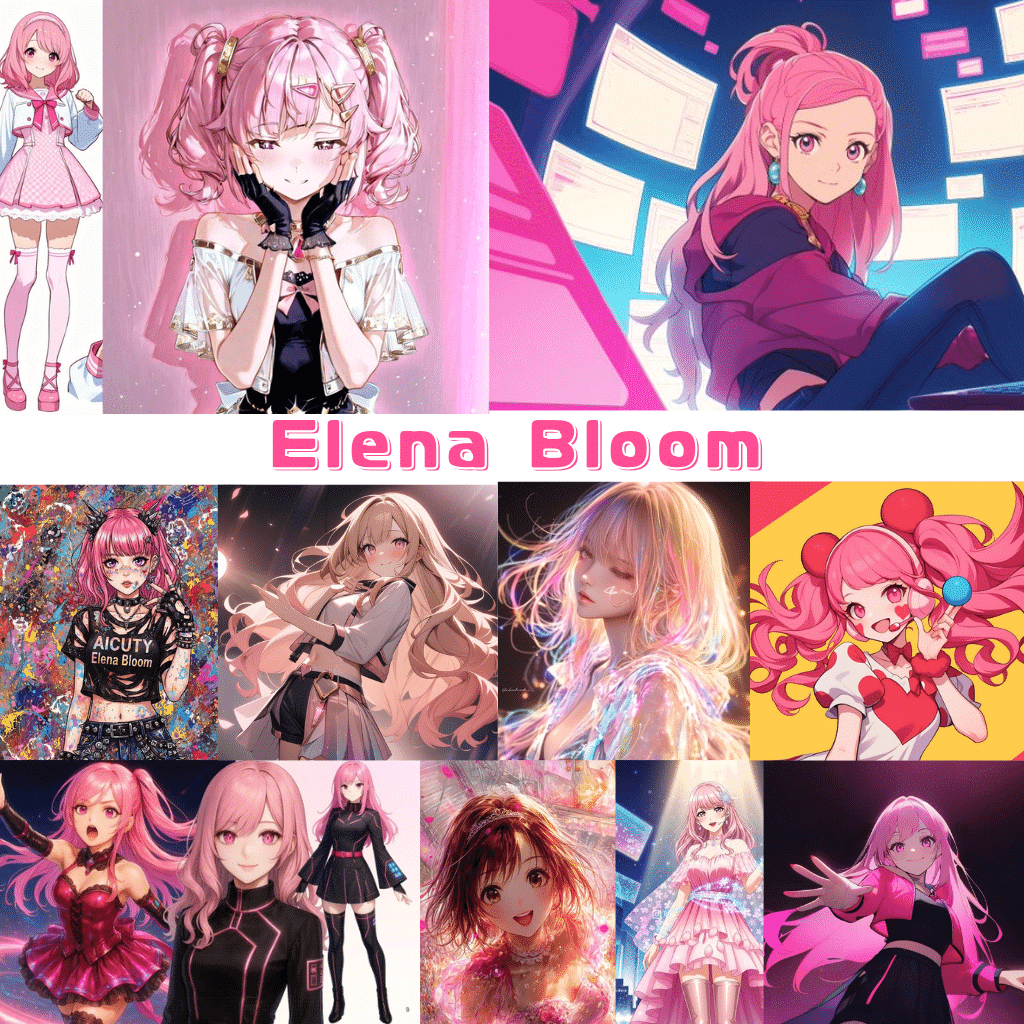

Elena Bloom(エレナ・ブルーム)部門

予選の結果はこちら!

-

Elena Bloom(エレナ・ブルーム)* 公式で用意していた要素は

-

ピンク/華やかで戦略家、グループのセンター

-

LLM×SNS活用・ビジュアル担当

-

ハッシュタグ: #ElenaBloom

ということでグループの顔でありながら、SNS運用などの雑務も担当する頑張り屋。舞台に立つときのセンターとしての表現の仕方で様々なキャラクターデザインを見ることができたのもこの子でした。

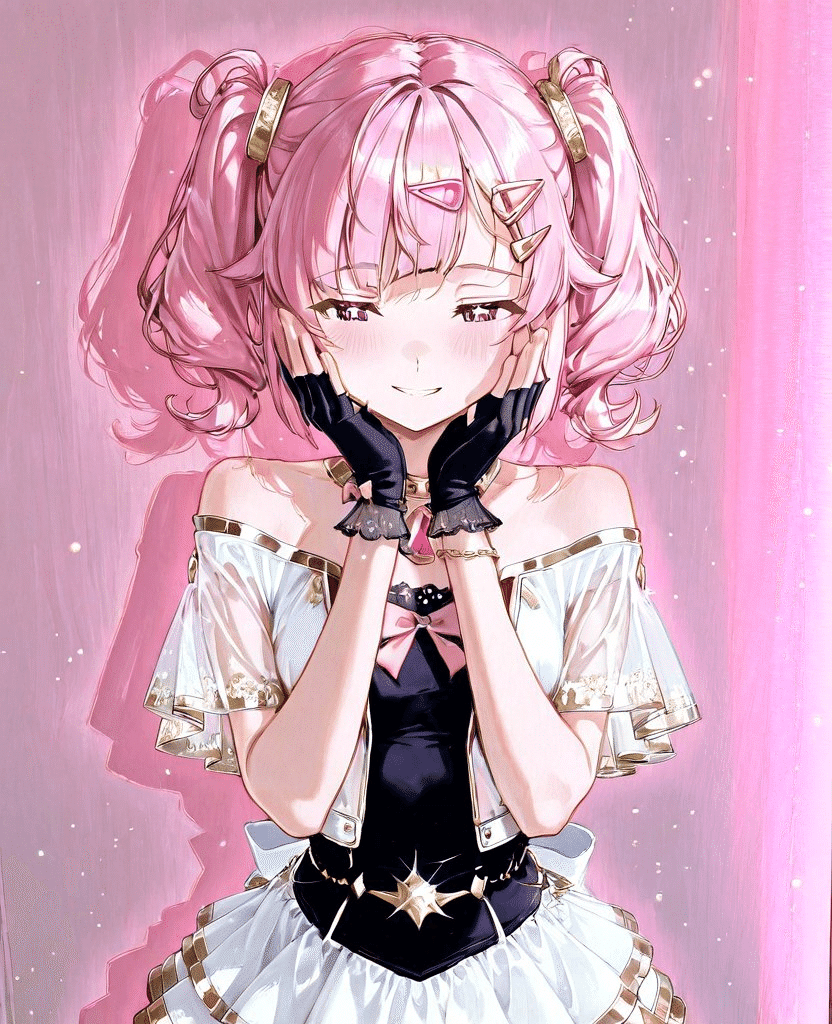

Elena Bloom(エレナ・ブルーム)部門の優勝はこちらの作品!

https://x.com/jAlpha_create/status/1939265134607921537

ジュニ (@jAlpha_create)さんによる作品が選ばれました!

頬をあからめて恥ずかしがっている様子のこちらの作品が「裏方もしっかりこなすセンター」としてのひたむきさを感じさせるということで、こちらのエレナが採用されました!ツインテールの髪形に王道センターな衣装、髪飾りの雰囲気など華やかなデザインと表情のギャップに推さずにいられないセンター像を作ってくださったジュニさんの勝利です。 ジュニさん、入賞おめでとうございます!

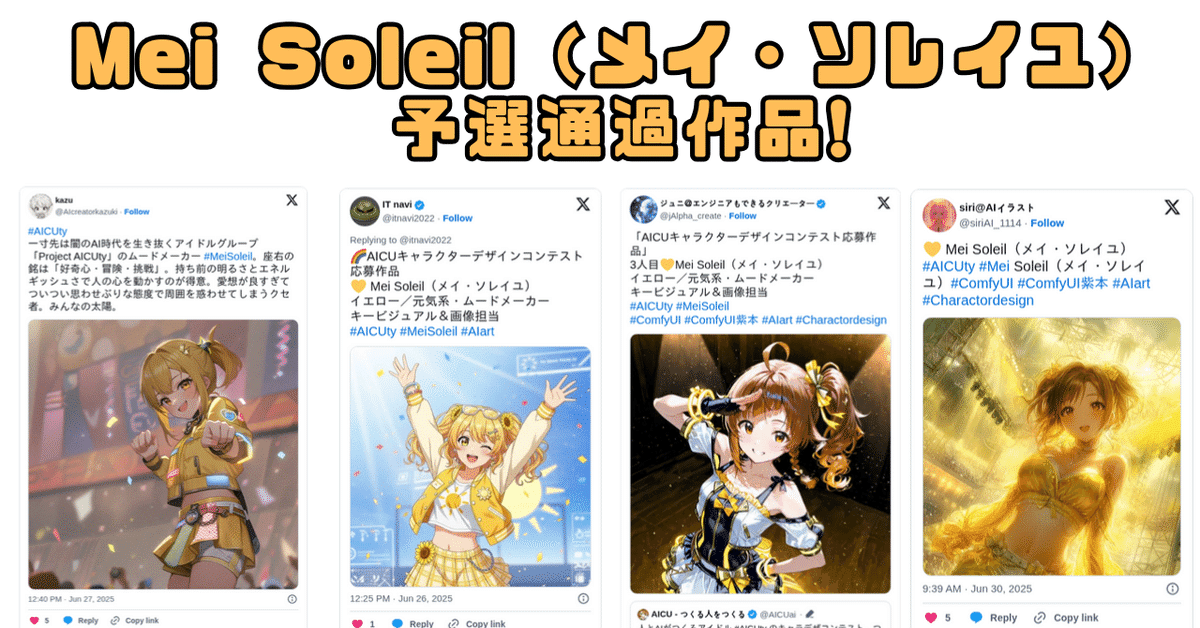

Mei Soleil(メイ・ソレイユ)部門

予選の結果はこちら!

https://note.com/aicu/n/nbc26b41d0070

公式で用意していた要素は * Mei Soleil(メイ・ソレイユ)

-

イエロー/元気系・ムードメーカー

-

キービジュアル&画像担当

-

ハッシュタグ: #MeiSoleil

ということで、太陽のように明るい元気っ子として、皆様の個性が光る作品が印象的でした!アップヘアの作品が多かったですね!

Mei Soleil(メイ・ソレイユ)部門の優勝はこちらの作品!

https://x.com/AIcreatorkazuki/status/1938578234289070396

Kazu (@AIcreatorkazuki)さんによる作品が選ばれました!

太陽に愛されているようなそばかすのあるやんちゃな表情のメイちゃんですが、Kazuさんのこだわりとして「スカートの中にショートパンツを履いている」と提出時にコメントをいただいておりました。審査会では、この服はどうやって出したのだろう…と話題になるくらい、この衣装のポイントだけでメイちゃんの活発さを感じ取ることができた点が高評価でした! サイドポニーや髪飾りなど、際限ができるかが不安だったのですが、ジュニ先生が形にしてくれたことで、見事受賞が決定いたしました! kazuさん、入賞おめでとうございます!

プロンプトは後日公開!

Nao Verde(ナオ・ヴェルデ)部門

予選の結果はこちら!

https://note.com/aicu/n/n8c8505d73547

公式で用意していた要素は * Nao Verde(ナオ・ヴェルデ)

-

グリーン/“僕”男子な中性的キャラ・クール

-

音楽担当

-

ハッシュタグ: #NaoVerde

ということで、「中性的」をどう捉えるかという部分で全体の作品のなかで二極化していた印象でした。強気で生意気を言いそうな感じか、周りにいろいろ言われて、僕!がんばります!と言いそうな感じか…といったところ。

Nao Verde(ナオ・ヴェルデ)部門の優勝はこちらの作品!

https://x.com/itnavi2022/status/1938212370465362121

IT navi(@itnavi2022)さんによる作品が選ばれました!

ネイルにピアスにファッション、細かな設定と「中性的」の捉え方に高い評価を得たIT naviさんの作品。アイドルとして表に立ちながら楽曲制作を担うということもあり、「強気で自信のある感じ」のナオくんが採用されました。静止画としての仕上がりも良かったのですが、表情やポーズからにじみ出る性格の要素が審査会でも話題になりました。 IT naviさん、入賞おめでとうございます!

プロンプトは後日公開!

Mina Azure(ミナ・アズール)部門

予選の結果はこちら!

https://note.com/aicu/n/ne2b0dcc98cea

公式で用意していた要素は * Mina Azure(ミナ・アズール)

-

アクア/控えめで知的なメガネっ子

-

調査・分析担当

-

ハッシュタグ: #MinaAzure

担当が調査や分析ということで、優等生ポジションになってくる予想がされていましたが、届いた作品を眺めてみると何かを教えてくれる時の言葉遣いなどが想像できる仕上がりに…学級委員ではあるんだろうけど、「こんなこともわからないのかしら?」なのか「教えてあげるよ!(笑顔)」みたいな差が見えてきました。

Mina Azure(ミナ・アズール)部門の優勝はこちらの作品!

森にえ@kamitashiro_AIさんによる作品が選ばれました! 公式設定の役割が調査・分析担当ということで 探偵とアイドルをミックスさせた衣装をデザインしましたとのコメント共に届いたこちらの作品。衣装を考えるのが好きという森にえさんのこだわりが随所に込められたデザインが審査会でも話題になっておりました。控えめな表情だけどこだわりを持って追及していきそうな雰囲気が採用につながりました。 森にえさん、入賞おめでとうございます!

プロンプトは後日公開!

Saki Noir(サキ・ノワール)部門

予選の結果はこちら!

https://note.com/aicu/n/n8dce26bb8ed1

公式で用意していた要素は * Saki Noir(サキ・ノワール)

-

パープル/ミステリアスでクリエイター気質

-

動画担当

-

ハッシュタグ: #SakiNoir

ミステリアスという公式設定があったので、比較的お姉さんキャラ寄りのデザインが多く届いたのがこちらの部門でした。髪型で変わる印象の他、裏設定もたくさん出していただいて、サキがどんな所作をするのかなども審査を通してかなり見えてきたりも。

Saki Noir(サキ・ノワール)部門の優勝はこちらの作品!

https://x.com/jAlpha_create/status/1938868373125001574

ジュニ (@jAlpha_create)さんによる作品が選ばれました!

衣装やポーズ、エフェクトなど、静止画としてのクオリティもさることながら、片目にかかる前髪や目の形など細部にもキャラクターデザインとして光るものが多かったジュニさんのデザインが採用されました。クールだけど冷たいわけではなく、ハッキリ言うけど優しさがありそうなクリエイター気質のサキとして、これから活動してもらいます。 ジュニさん、入賞おめでとうございます!

プロンプトは後日公開!

アートディレクション部門

予選結果

今回、優れたビジュアルを作成してくださった方に、アートディレクション賞を「副賞」として用意しておりました。全体の作品のクオリティの高さから、予選の結果も最終結果と同時に発表させていただきます。

ジュニさん

どのキャラも素晴らしいクオリティでご応募いただき、多数の作品がキャラクターデザインとしての予選も突破していたジュニさんによる5人がそろった動画が予選を突破!

「AICUキャラクターデザインコンテスト応募作品」

— ジュニ@エンジニアもできるクリエーター (@jAlpha_create) June 29, 2025

5人全員❤️💛💚💙💜#AICUty #NaoVerde #ElenaBloom #MeiSoleil #MinaAzure #SakiNoir#ComfyUI #ComfyUI紫本 #AIart #Charactordesign https://t.co/TvQq7djdcq pic.twitter.com/QpGFIUQwd7

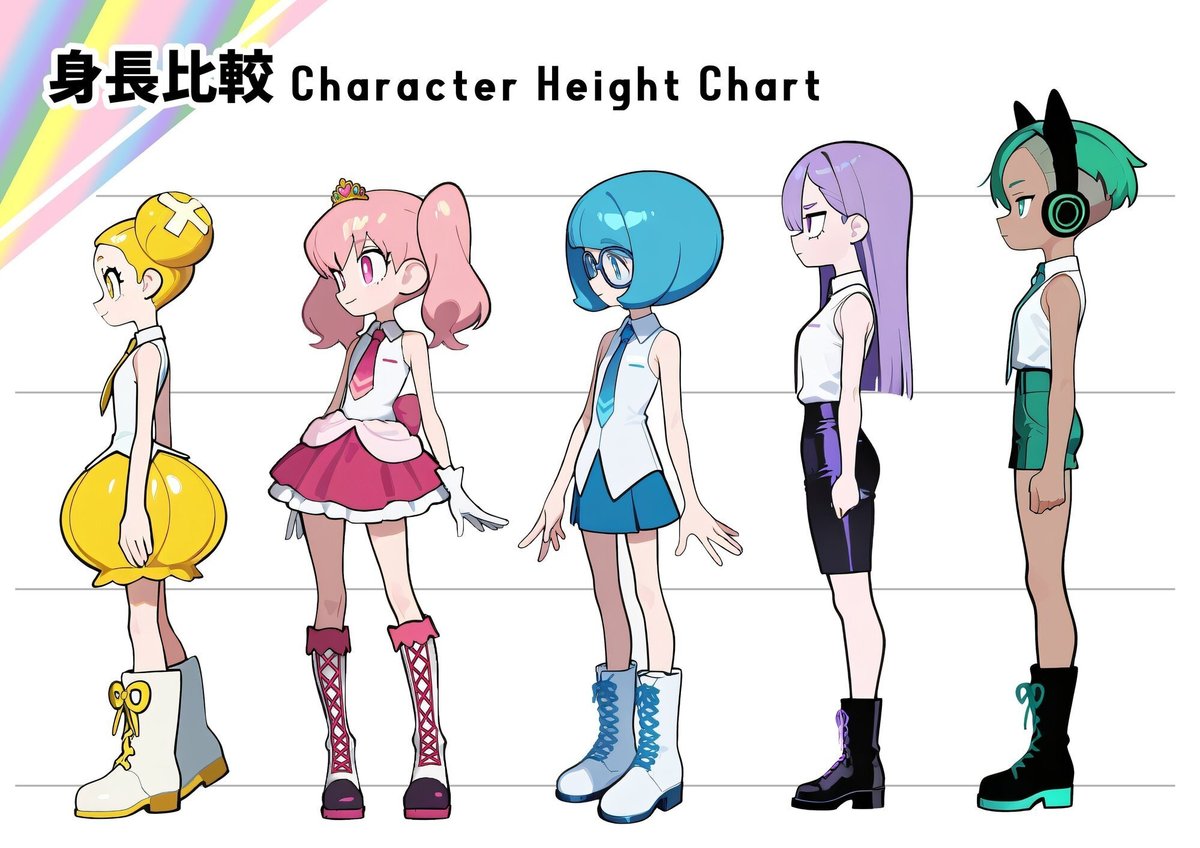

TORAKOさん

個性が光るTORAKOさんのキャラクターデザインです。それぞれのキャラクターの個性もそうですが、5人を並べたときの統一感がコンテンツディレクション力として素晴らしく、資料のまとめもきれいとのことで予選を突破しました!

AiCuty応募させていただきます!

— TORAKO (@toratorako123) July 6, 2025

よろしくお願いします!

各キャラクターをツリーに投稿していきます🎶#AiCuty#ComfyUI #ComfyUI紫本 pic.twitter.com/IEjp1cQoWO

アートディレクション部門の優勝はこちらの作品!

AiCuty応募させていただきます!

— TORAKO (@toratorako123) July 6, 2025

よろしくお願いします!

各キャラクターをツリーに投稿していきます🎶#AiCuty#ComfyUI #ComfyUI紫本 pic.twitter.com/IEjp1cQoWO

アートディレクション賞に、TORAKOさんの作品が選ばれました!

とにかく統一感がすばらしいということで作品を見た瞬間「すごい!」と声が漏れるようなさくひんとなっておりました。設定資料の一部を掲載させていただきます。

各キャラのデザインの詳細だけでなく身長比較まで! それぞれの関係性が見えるようで楽しいアートディレクションを拝見させていただきました。TORAKOさん、素晴らしい作品をありがとうございました!入賞おめでとうございます!

Project AiCuty “AIと人がつくるアイドル” デビュー!!の裏話

AICUが手掛ける「人とAIが作るアイドル」AiCutyについて AICUFes25sで発表を行いました!

人とAIがつくるアイドル「AiCuty」プロジェクト!

しらいはかせ(以下、しらい): お昼のひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。AICUフェスオンラインワークショップ、第4パートになりますかね。ゲストはですね、セツナクリエイションの藤吉Pです。よろしくお願いいたします。

藤吉香帆P(以下、藤吉P): よろしくお願いします。今日はAICUの人です。

しらい: 今日はAICUの人です(笑)。というわけで、今日は「人とAIが作るアイドルプロジェクトAiCutyキャラデザコンテスト」、たくさんのご応募ありがとうございました。

https://corp.aicu.ai/ja/project-aicuty-20250527

藤吉P: ありがとうございました。

しらい: これ、そもそもどういう企画だったんですか?

藤吉P: はい。「AICUでアイドルを作ろう」という企画の中で、AICUがプロデュースするアイドルとして5人のキャラクターがいまして、その5人がいろいろAIについて勉強しながら、自分たちの活動のためのクリエイティブを作っていくっていうプロジェクトになってます。

しらい: これね、最初言われた時僕も「やりましょうやりましょう」みたいな感じで、なんとなく予算もつけてやるか、となってしまったんですが(笑)。

プロジェクトの背景とクリエイターとしての願い

しらい: そもそも、なんで「AIキャラクターデザイン」なのかというのを、藤吉Pに語っていただきたい。

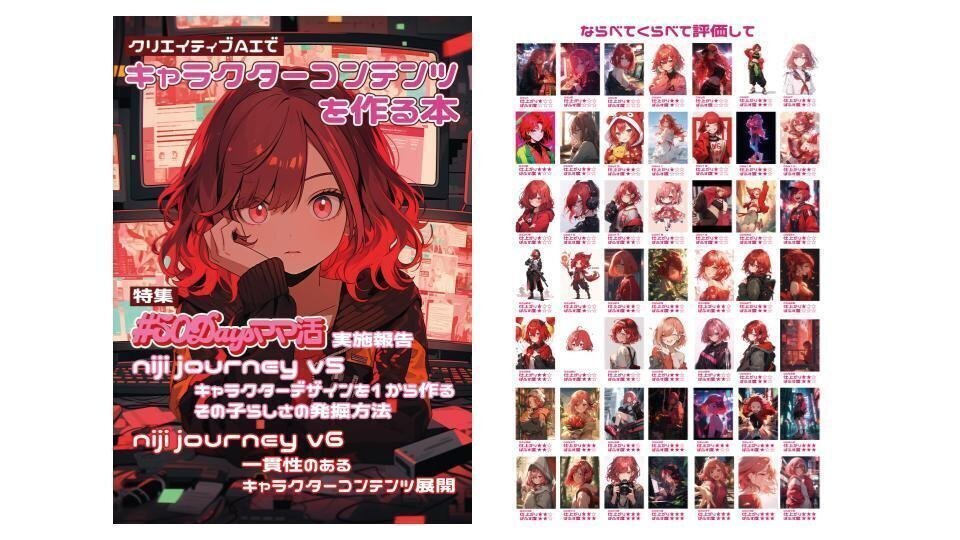

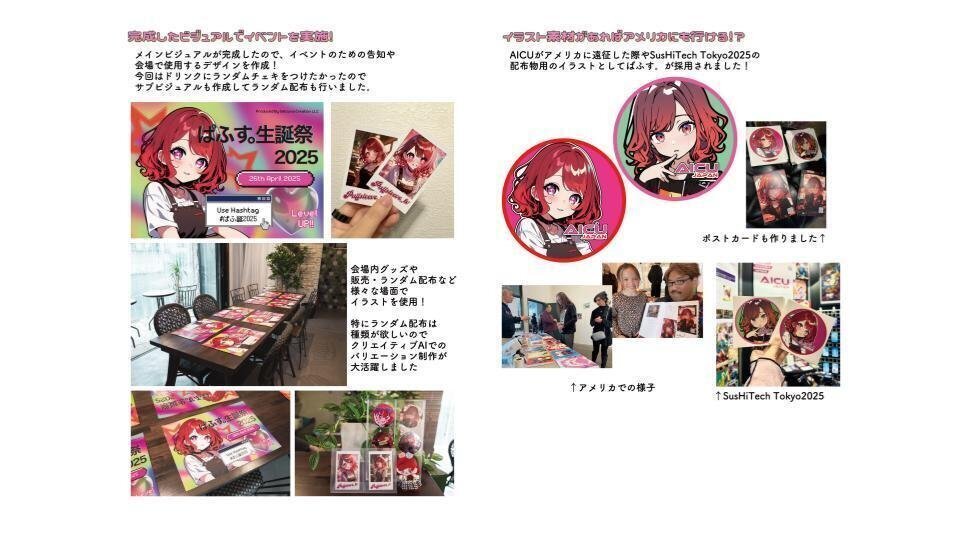

藤吉P: そうですね。私、藤吉P兼「ぱふすP」として活動してまして、今のこのバナーにいる赤い髪の女の子は私の「ぱふす。」という姿なんですけれども、この子自体をAIできちんとキャラとして組み立てていく、みたいなことをやっていました。

しらい: 藤吉Pはもともとダンスを踊ったりとかする方だったんですよね。コロナより前の時代は。

藤吉P: そうなんです。元アイドルと元ダンサーの共同代表でやっているのが「セツナクリエイション」という会社ですね。

しらい: コロナ禍で大変だったんじゃないですか。

藤吉P: そうですね。ライブエンタメとか全部止まっちゃってたので、それをオンラインにしていくっていうのは、業務上もそうですし、私たちの個人の趣味の範囲もオンラインにしていこう、みたいな動きがありました。

しらい: アイドル業界って、酸いも甘いも知っている身としては、やっぱり若いうちまでしか働けない方が多い。年齢を重ねると仕事が減っていく中で、皆さんがどれだけ続けられるか、みたいなところで「ガワ(アバター)」を持つ、イラストもそうだしアバターもそうだし、そういったところで少し活動の息が伸びるんじゃないかと。

藤吉P: そうですね。特に“自分の顔の調子が悪い日”に写真撮られたくない、みたいなのは女子的には結構でかくて。ビデオ会議するときにメイクする・しないとか。そういう自分の見た目に対するところとか、“なりたい見た目”みたいなのが、イラストで作ったりアバターになったりできると良かったりしますよね。

しらい: 前職でVTuber事業をやっていた時に「なりたい自分で生きていく」っていうキャッチコピーがあったんですけど、「なりたい自分で生きていく」世界観って大きいよなと。そういうのが偏見から解放されて「じゃあ自由に生きていいよ!」って言われたら、何を作るかな、どう生きるかな、みたいなのが社会との接点そのものかなって思います。そういったところで、AIですよ。

AIとの対話で見つける「自分らしさ」

クリエイティブAIでキャラクターコンテンツを作る本はaicu.jpで販売中

藤吉P: (自身のVTuberアバター「ぱふす。」のスライドを見せながら)これはNijijourneyのキャラクターリファレンス機能を使って、自分の中で固めた見た目をそのまま使っています。

しらい: 最近本も出していただいて。結構売れてますね、この本。

藤吉P: 『クリエイティブAIでキャラクターコンテンツを作る本』という技術書を書きました。今年は生誕祭もやりましたね。

しらい: 自分の生誕祭を自分で運営する会社の方(笑)。ランダムチェキとかも。

藤吉P: はい。アイドルの業界ではよくあるんですけど、実際のアイドルの写真を何種類か撮って、それがランダムで封入されていて。欲しい子が出るまで買ったりとか。

しらい: なんてこった…!

藤吉P: (笑)。受け手からすると、特に私がAIを使っているとは言ってないけれども、ぱふす自体がAIの活動をしているのは知っているので、「もしかしてこのイラストもAIで作ったの?すごくない?」みたいに感動されるんです。

しらい: 炎上じゃなくて感動されるんだ。

藤吉P: (自身のキャラデザを探求した「50 Days ママ活」のnote記事を見せながら)これは私がやったやつですね。Nijijourneyとの対話の練度が上がっていって、だんだん自分の好きな要素ってこういうのじゃないだろうか、みたいな。「これは私じゃない」みたいなのが、自分を作っているので「私じゃない」もそうだし。うちの子(創作キャラクター)であれ、この子はこうじゃない、が絶対にあって。

しらい: 髪はちょっとウェービーじゃなきゃ私じゃない、みたいな。

藤吉P: そう。(AIが作り出す安易なキャラクターに)「そうじゃない!」みたいな(笑)。それが多分、壁打ちをしていくことによって見つかるのかな、と思いますね。

キャラデザコンテスト結果発表!

しらい: そんな中で、コンテストにはすごいたくさん応募が来たんですよね。

藤吉P: みんなで作ろうと思ったら、たくさんの方からご応募いただいて。今日は残念ながら、5人いるうちのトップ4作品ずつ紹介します。

藤吉P: (エレナの作品を見て)最初投稿が伸び悩んで、「今が狙い目」ってみんなが言ってくれたおかげで逆に爆伸びしまして。

しらい: 爆伸びしましたね、これね。ITnaviさんのとかすごいアーティスティックで。これみんな好きって言ったんだけど、逆にユニットにするのどうするんだっけ、とか。

藤吉P: (サキの作品を見て)男性からの応募が多かったのが印象的でしたね。クールな女の子っていう設定なのもあるし、動画担当ということでクリエイターっぽいような。

https://corp.aicu.ai/ja/aicuty-saki-noir-20250714

配信では全メンバーのシルエットが公開されました!

しらい: さて、実はもうほぼこの5人が優勝でしょう、というのが決まったところでありまして。今日はその中から一人だけデザインをご紹介させていただければと思っております。

藤吉P: しかも楽曲付きで。

しらい: はい。じゃあ、ビジュを出していきます。…じゃん!

「AICUキャラクターデザインコンテスト応募作品」

— ジュニ@エンジニアもできるクリエーター (@jAlpha_create) June 29, 2025

4人目🩷Elena Bloom(エレナ・ブルーム)

ピンク/華やかで戦略家、グループのセンター

LLM×SNS活用・ビジュアル担当 #ElenaBloom #AICUty #ElenaBloom#ComfyUI #ComfyUI紫本 #AIart #Charactordesign https://t.co/TvQq7djdcq pic.twitter.com/jiFRW2lXuV

藤吉P: ということで、エレナちゃんはジュニさんのデザインが採用されました!

しらい: そしてもう一つ、ジュニさんにお願いをしまして、この5人のキャラクター、AiCutyのメンバーのビジュアルを、いただいた応募作品それぞれのテイストではなくて、同じテイストで5人分しっかりビジュアルとして完成させて、今回のAICUマガジン15号の表紙にて発表になりました。

藤吉P: これまたこの作り直しをすごい工程でやっていただきました。

AiCuty 今後の展開と新たな挑戦

藤吉P: これ、ナオくんが楽曲を書いてくれていて、順次YouTubeで公開されていく予定です。毎週金曜日に新曲が出るそうです。

しらい: たいへんだ!

藤吉P: 楽曲に対するイラストが上がったりだとか、そういうのがビジュアルの発表後はどんどんできるようになっていきますので。

しらい: こいつがこんな声で歌っとるんか、みたいなのがね。難しいけどね。人とAIがつくるアイドル、だからね。

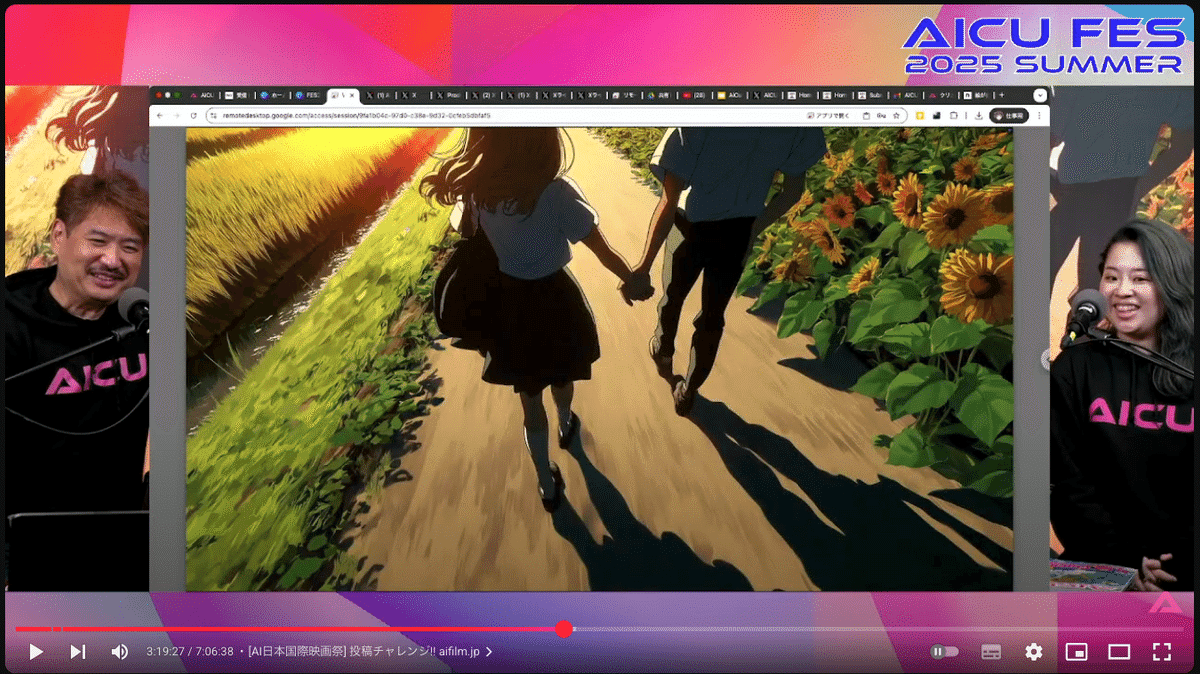

「向日葵が終わる頃に」のMVコンテスト応募作品を紹介

しらい: 今、最新の今朝の段階での作品をざっと審査にかけております。なんかこういう田舎道歩いてたかのような、勝手な記憶が僕の中でどんどん生まれてくるんですね。

藤吉P: 懐かしく感じられますね。

しらい: 今後の野望など、ぜひ語っていただきたい。

藤吉P: 野望ですか。ライブがしたいです。

しらい: ライブ!?どうやって?

藤吉P: オンラインでいいのでライブがしたいです。どうなったらAIで作られたキャラクターのライブになるのかっていうところを、まずはアイデア出しから始めていきますけど。

しらい: VTuberのライブやるときに何回か出くわしたな、それ(笑)。

藤吉P: 踊らないと、ですかね。

しらい: VTuber時代も「再生ボタンを押してプレイするのはライブだと思ってない」みたいな人たちとかも色々ありますからね。「AIが作るアイドル時代のライブとは何か」っていう。

藤吉P: “生きて”いてほしい。

しらい: なんかコメントで「MV応募できた、間に合った」って。

藤吉P: 嬉しい!

しらい: というわけで、プロジェクトAiCutyデビューというコーナーでした。ありがとうございました。

クイズ: 『月曜撲滅委員会』を歌っているのは誰?

しらい: というわけで、問題は『月曜撲滅委員会』を歌っているのは誰?という問題を出しますので。5人のうちの1人です。

藤吉P: 彼女はもう楽曲も出して顔も出たから、ファンアートもOKです。

しらい: やったー!

藤吉P: 皆さんのファンのコメントで(次にデビューするキャラが)大きく変わる可能性が出てきますので、ぜひぜひよろしくお願いします。

しらい: 以上、藤吉Pありがとうございました。

藤吉P: ありがとうございました!AiCutyをよろしくお願いします。

後日談:スクショからAR化!

なんとこの配信のスクショからAR作品を作ってくださったCHIHIROさん、ありがとうございました!AI時代の二次創作が盛り上がっています!!

https://note.com/chihirodesign/n/nbcef7001d8fe

8月コンテスト予告「#AI芸術の秋 イラスト・MVコンテスト」

8月のテーマは「芸術の秋・創作の秋・食欲の秋」。AIイラスト・動画生成を使った“キャラクターと季節感に注目した作品“を募集します。AIであなたの想像する美しい秋を表現してみてください!

8月コンテスト:#AI芸術の秋 イラスト・MVコンテスト【締切:9/23】

まだまだ暑い日が続きますが、秋はもう目前です!AICU月例コンテストは「芸術の秋・創作の秋・食欲の秋」をテーマに、AIイラスト・動画生成を使った“キャラクターと季節感に注目した作品“を募集します。AIであなたの想像する美しい秋を表現してみてください!

AICUマガジン表紙部門 AICUマガジン秋号(10月発売予定)「芸術の秋/イラスト/MV」をイメージした表紙イラストレーションを募集します。基本はB5縦長の雑誌レイアウトで天地をタイトルのために確保した季節感のあるキャラクターイラストを歓迎します。noteやXのカバーアート、楽曲連動動画広告などの素材等にも採用させていただいておりますため、幅2000ピクセル程度のレイアウトしやすい画像が好まれます。(採択時の最終提出版は2000x3000ピクセルでお願いしております)

AiCuty部門 人とAIがつくるアイドル「AiCuty」を使って、であなたの想像する秋の世界を表現してみてください!課題曲『月曜撲滅委員会』にあわせて1シーンやフルMVの制作に挑戦してみましょう。1920x1080の静止画は楽曲公開やAICU.jp内のお知らせ画像などに使用させていただきます。

指定ハッシュタグ #AI芸術の秋 #AICU 以上を含めたXのポストを行い、締め切りまでにエントリーフォームにて必要事項を提出。ひとり何作提出しても構いません。

エントリーフォーム https://j.aicu.ai/C25

締切 2025/09/23予定

結果発表:AICU mediaサイト上およびAICUマガジンにて

ゲスト審査員にジュニ(X@jAlpha_create)さん、Nao Verde(Project AiCuty)さんをお迎えして開催です。

AICUは、AI時代の「つくる人」を応援します。

あなたも、次のAICU月例コンテストに挑戦してみませんか?

https://corp.aicu.ai/ja/tag/aicu-contest

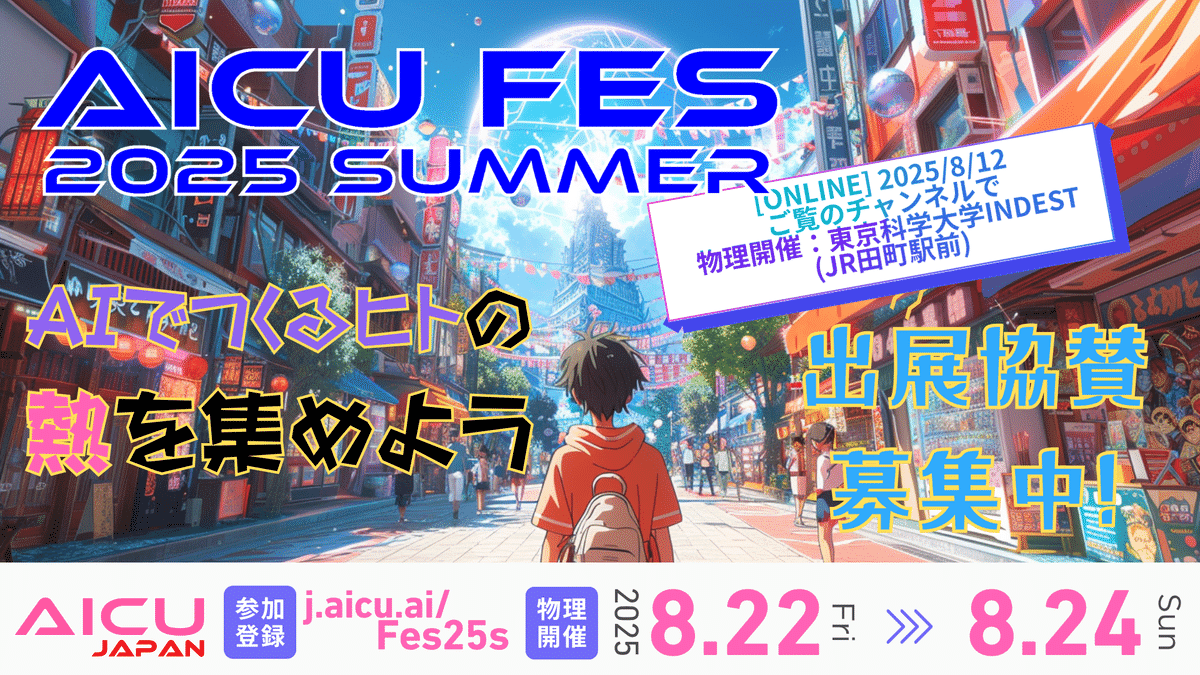

AICUフェス2025 Summer オンライン開催!

2025年8月12日…この夏、AICUは生成AI時代に“つくる人をつくる”をより押し進めて、AIでつくるヒトの熱を集めるフェスティバルをオンライン・オフライン 10時間越えのライブ番組で開催いたしました。

▶︎ 視聴URLはこちら https://j.aicu.ai/Fes25sYT

FES25Sテーマ「AIでつくるヒトの熱を集めよう」

Stable Diffusionのオープンリリースから3年。生成AI時代に“つくる人をつくる” を推進してきたAICUが、世界をリードする日本のAIビジネス&プロクリエイターで、ワークショップ(勉強会)&ミートアップ(交流会)&ギャラリー(頒布会)イベントを通してAICUに関わる「つくる人」を一堂に会します。画像・動画生成、音楽、ゲーム、ライブエンタメ、出版、教育・検定などAICUの「つくる人をつくる」のファンと、未来の「つくる人」をしっかりと認識して、新たな時代の幕開けを体感しました!

https://corp.aicu.ai/ja/aicu-fes-2025-summer-call

2025年8月12日 「AICU Fes25s@Online」

当日は、オープニングから10時間!AI技術を駆使した映像制作や音楽、ゲーム開発など、多岐にわたる分野のトップクリエイターによるワークショップをオンラインでお届けしました。

2025年8月12日に10時間を超えて配信された「AICU Fes 2025 Summer オンラインワークショップ」。生成AI時代の「つくる人をつくる」をテーマに、各分野のトップクリエイターたちが集結しました。本記事では、その熱気あふれるセッションの模様をダイジェストでお届けします!

オープニングセッション:AICU FES 2025 SUMMER とは?

-

登壇者 : MCしらいはかせ(AICU代表)、和田圭介さん(WADAYA STUDIO代表)

横浜のWADAYA STUDIOから、10時間にわたる配信がスタート! MCのしらいはかせとスタジオ代表の和田さんが、イベントの全貌を紹介しました。豪華ゲストが多数登場するタイムテーブルや、LEDウォールを駆使したスタジオの魅力が語られます。

【豪華なご協賛企業・御協力団体の皆様】

デジタルハリウッド大学/セツナクリエイション合同会社/WADAYA STUDIO/AI日本国際映画祭2025/AI BPO ロコアシ/GPU協力:さくらインターネット/メディア協力:窓の杜/コミュニティ協力:SOZO美術館

ご協力・ご協賛いただきありがとうございます!

https://corp.aicu.ai/ja/fes25s-20250725

番組概要!オンラインワークショップ「AICU Fes25s@Online」

2025年8月12日よりオンライン開催する10時間の番組を通したオンラインワークショップでは、8月22〜24日に東京科学大学INDEST(JR田町駅前)の詳細プログラムの紹介と、ふだんAICUの活動でお世話になっているゲストのみなさんによるトーク番組形式の活動紹介を実施いたしました。

横浜駅前徒歩15分、LED特撮スタジオ「WADAYAスタジオ」から、オープニングやスポンサーのご紹介と並び、AI技術を駆使した映像制作や音楽、キャラクター開発やゲーム開発、出版、放送技術など、多岐にわたる分野のトップクリエイターによるワークショップが開催。

0:00 MCしらいはかせ&和田圭介 AICU FES 2025 SUMMERとは!?クイズ 記念すべき番組のオープニングです!番組全体を通したクイズが予定されています。 賞品はなんと Mac Book Air (M4)!

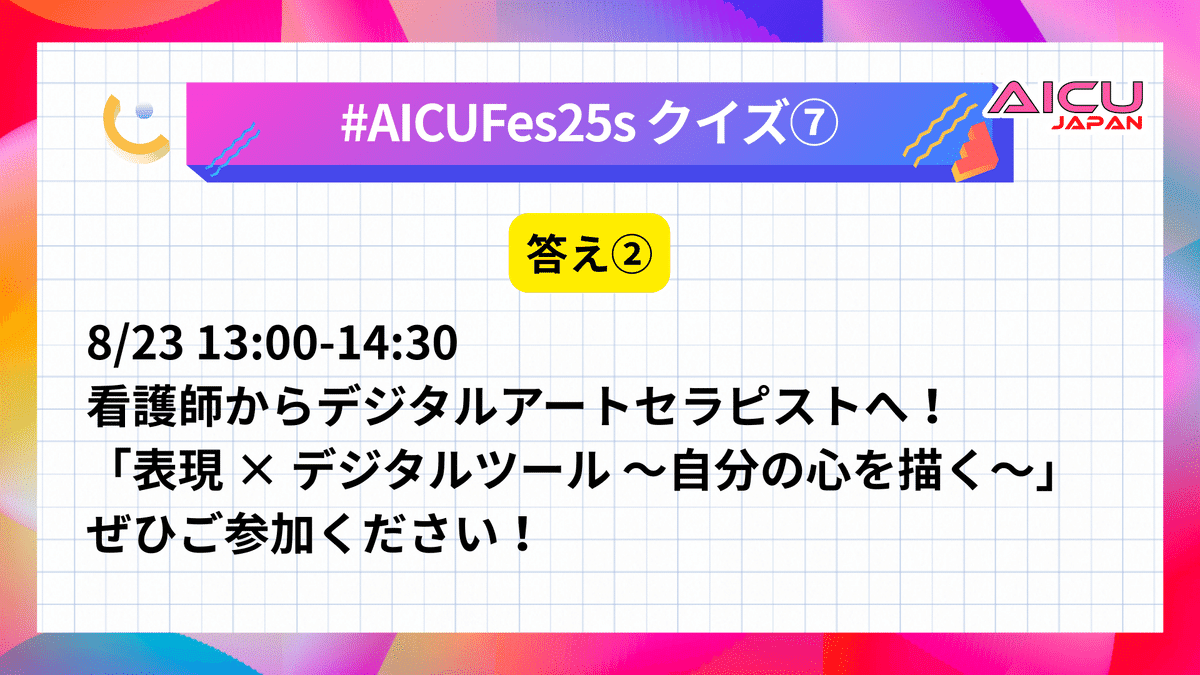

0:42:46 「ともいき スタンプ2025 - 痛みも、想いも、カタチに。」 AIとアートがひらく、新しい表現の扉 (まいまい&みおしん先生) byともいきメタバース2025プロジェクト

2023年から神奈川県 福祉子どもみらい局共生推進本部室 と グリーグループと協力して開催してきた障がい者向けクリエイティブワークショップ「ともいきメタバース講習会」の活動紹介と、生成AIを使った新作ワークショップの紹介を行います。

【出演者関係リンク】

まいまい先生:看護師からデジタルアートの世界へ

デジタルアートセラピスト/絵本作家

AI活用講師【アート〜透光幻想の世界〜】https://manatee-grouse-z284.squarespace.com

【教育絵本制作】https://gamma.app/docs/-iae081ql376rpeo?mode=doc

活動内容 https://lit.link/aimmefp Instagram@aimme_art X@maimaigoncha

8/23 13:00〜は「看護師からクリエイターへ!ヒーリングアートとAI」というセッションも担当します

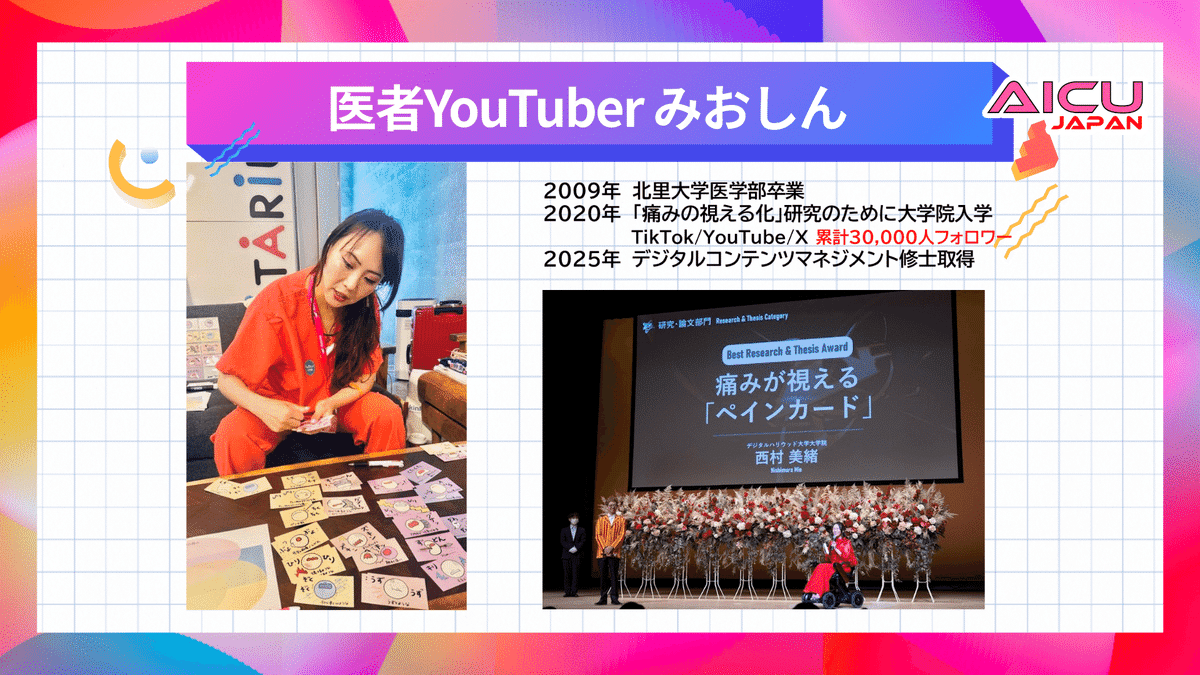

みおしん先生:医者YouTuber「WiTH PAiN」

WiTH PAiN YouTube https://youtu.be/Hg2mFroEllU?si=ysmb6UInGhdy7o44

公式LINE https://page.line.me/withpain

みえるつたわるうまくいくペインカード https://paincard.base.shop/

このおふたりが、AICUしらいはかせと取り組む次なる挑戦は「ともいきメタバース講習会」。障がい者の社会参加、デジタル、AIDX…様々な課題をクリエイティブワークショップを通して一石を投じてみます!

「きもち」と「痛み」に注目し、AI画像生成とコミュニケーション技術、クリエイティブワークショップを通して、世界で初めての新作ワークショップを開発しています。

1:41:36 ズーパーズース 中島良 監督 AI映画制作 - Taste of The Water

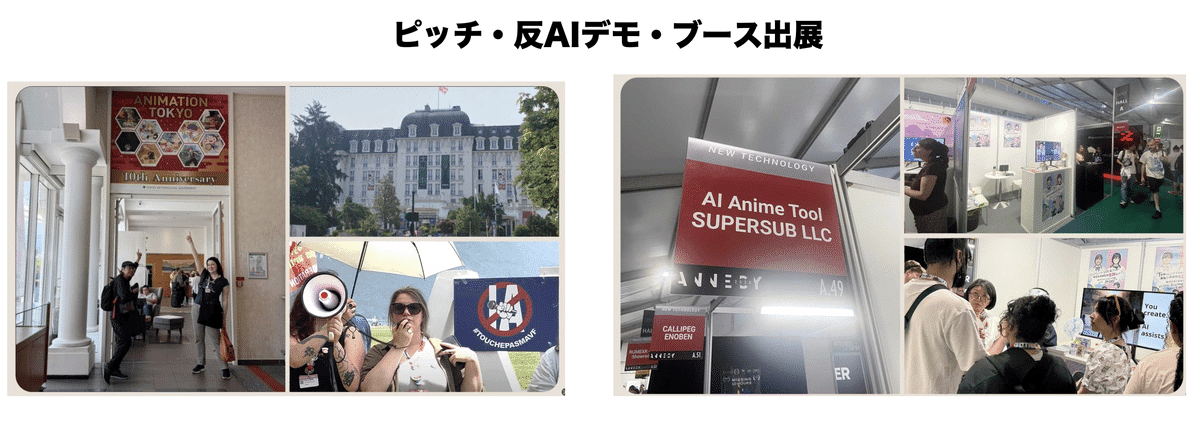

AICUでは何度か特集を組んできた国際レベルの映画でのAI活用について、ズーパーズース・中島良監督にご登壇いただきます。最新作「The Taste of Water」や、AIロトスコープ技術とその可能性、課題や最近のTVドラマ・特撮・映画についての興味深いお話がお聞きできました!

2025年6月10日から6月13日にかけてフランス・アヌシーで開催された世界最大規模のアニメーション国際見本市、「MIFA 2025」でも大変な反響でした。

2:49:06 Project AiCuty “AIと人がつくるアイドル” デビュー!!

3:23:11 [AI日本国際映画祭] 投稿チャレンジ!! aifilm.jp

【作品募集】日本初の国際AI映画祭「AI-FJ 2025」

AI技術と新たな映像表現を融合させた、革新的な作品を世界中から公募します。当映画祭は、Film Freewayが公認する日本初の国際AI映画祭です。従来の映画の枠にとらわれない「作品性」と、AI技術の革新的な活用法を問う「先端技術性」を評価の2つの軸とします。AIというツールがあれば、個人のクリエイターでも世界を驚かせる表現が可能です!

開催日程: 2025年11月2日~3日会場: 有楽町TiB (Tokyo Innovation Base) 作品公募: 2025年6月から開始しています 表彰部門: 「AIストーリー部門」「AIドキュメンタリー部門」「AI先端技術部門」などを設け、優れた才能を称えます。特別賞も予定。映像の未来を切り拓く、皆様の挑戦をお待ちしています。

番組ではAI日本国際映画祭 池田裕行 代表理事 をお招きして「投稿チャレンジ」として、実際に aifilm.jp サイトを使った「初めてのAI映画投稿」をライブデモを行いました!

4:29:48 殻尾+しらいはかせ AIアートバトル&AI漫画ワークショップ

6:10:30 MISOSHITA(GLITCH RAVE) Claude Code ゲーム開発ワークショップ

MISOSHITA(GLITCH RAVE) さんによるAnthropic社が開発したAIコーディングアシスタント「Claude Code」を活用したゲーム開発に焦点を当てたワークショップです。ROBLOXを舞台にAIで遊びを拡張するゲーム、バイブコーディング、いくつかのゲーム開発デモ、映像×ゲーム、シンセサイザー制作、そして「ゲーミングSNS:NAYAMYU」の可能性について熱く語ります。

NAYAMYUとは?

『NAYAMYU』は、PCやスマートフォンのブラウザ上でプレイ可能な無料サービスで、アカウント登録は不要・匿名で誰でもすぐに参加できます。 現代のSNSが抱える「叩き合い」や「炎上」といったネガティブな連鎖とは一線を画し、“ポジティブの連鎖”を生み出すことを目指したコミュニケーションデザインが特徴です。 しかし、単なる「優しい言葉の羅列」だけでは面白みに欠けるという課題も存在します。そこで本サービスでは、コミュニケーションそのものを“ゲーム化”することで、楽しさと意義の両立を実現しました。

ゲームURL:https://www.pulcq.com/nayamyu

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000010.000132509.html

6:58:24 エンディング ベストコメント&クイズ応募URL発表

以上でエンディングまで走り切ったAICU Fes25s’Onlineでした!

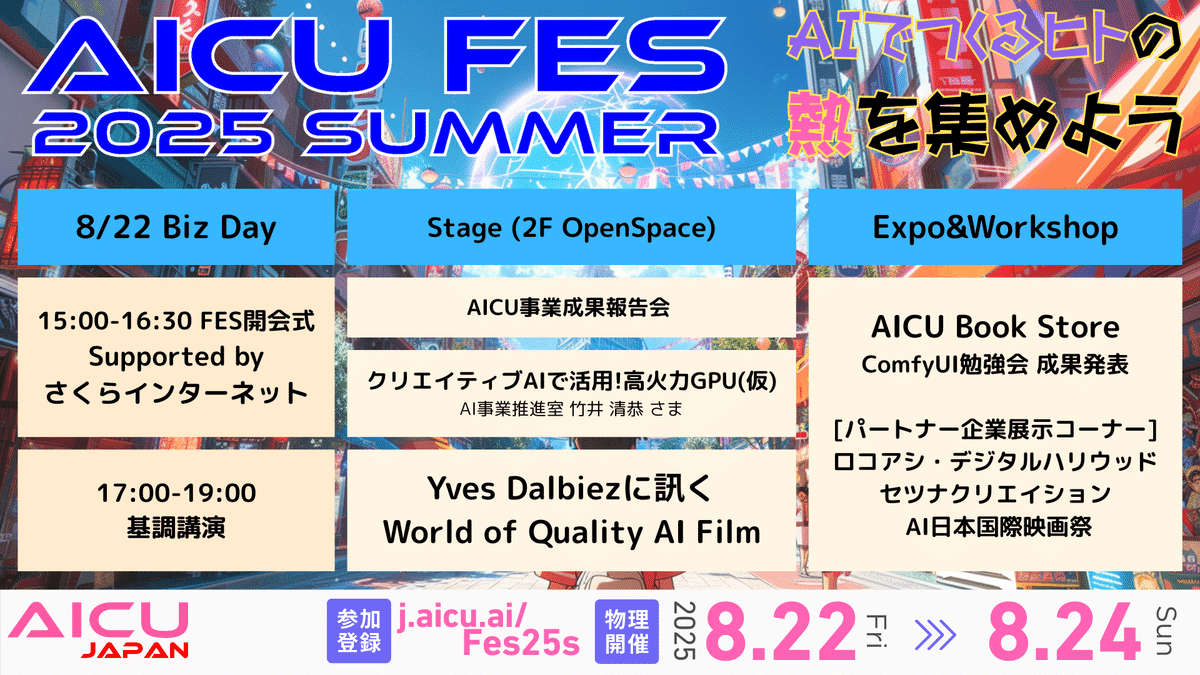

8/22 Biz Day

クリエイティブAIに興味があるビジネスパーソン向けの日です。 名刺交換とその後の交流にご活用される、充実したビジネスデーでした。

-

AICU事業成果報告会

-

クリエイティブAIで活用!高火力GPU さくらインターネット AI事業推進室 竹井 清恭 さま

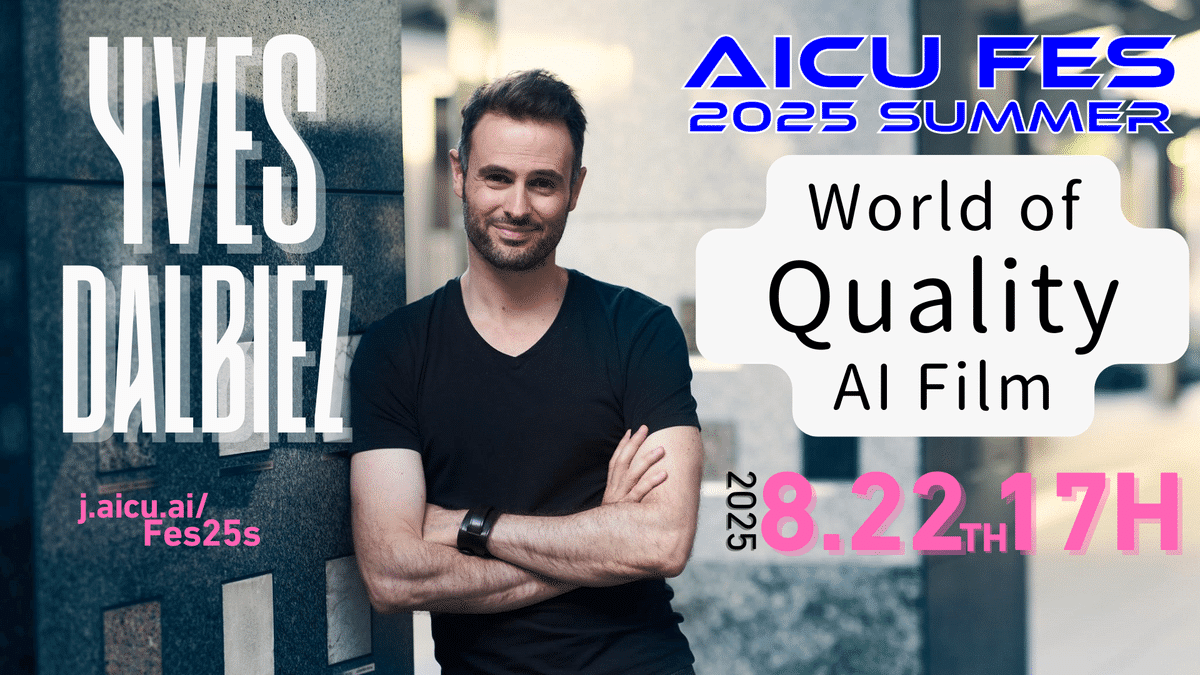

【基調講演】Yves Dalbiezに訊く – World of Quality AI Film (8/23 17時〜)

世界的なトップブランドとともに数々の受賞歴を誇る映画監督、クリエイティブコンサルタント、そして数々の生成AI動画プロジェクトを実現してきた日本在住フランス人映像作家 イブ・ダルビエ(Yves Dalbiez) 氏とAICU代表 白井暁彦によるトークセッションです。 「世界のAI映画に求められるクオリティとは何か」について、この30年を振り返り、最先端・未来観測・新世代に向けたメッセージを送りました。

https://note.com/aicu/n/n330ac95e907f

Stage (2F OpenSpace) Expo&Workshop 15:00- “AICU FES 2025 事業成果報告会!” 17:00- “Yves Dalbiezに訊くWorld of Quality AI Film”

AICU Book Store ComfyUI勉強会 成果発表会 [パートナー企業展示コーナー] ロコアシ・デジタルハリウッド セツナクリエイション AI日本国際映画祭

Expo展示企画

-

AICU Gallery: AICUマガジンバックナンバー展示

-

AICUコラボクリエイターが全米最大級アートイベント『The Brewery Artwalk』日本発・AIアート巡回展

https://www.aicu.jp/post/aicu-artwlk-20250430

-

[YOUKAI][晴天アポカリプス] by 殻尾

ボードゲーム展示

8/23 Art Day

クリエイティブAIによるアートに興味がある個人、企業、団体のためのコミュニケーションデイとしてプログラムを集めてみました。ComfyUIに興味がある方にもお集まりいただきました!

Stage (2F) Lounge (4F) 11:00-13:00 クリエイターピッチ収録会 13:00-14:30 看護師からクリエイターへ!ヒーリングアートとAI 14:30-17:00 [SOZO]AIアートビジネスの現状とこれから 17:00-18:30 ComfyUI Japan

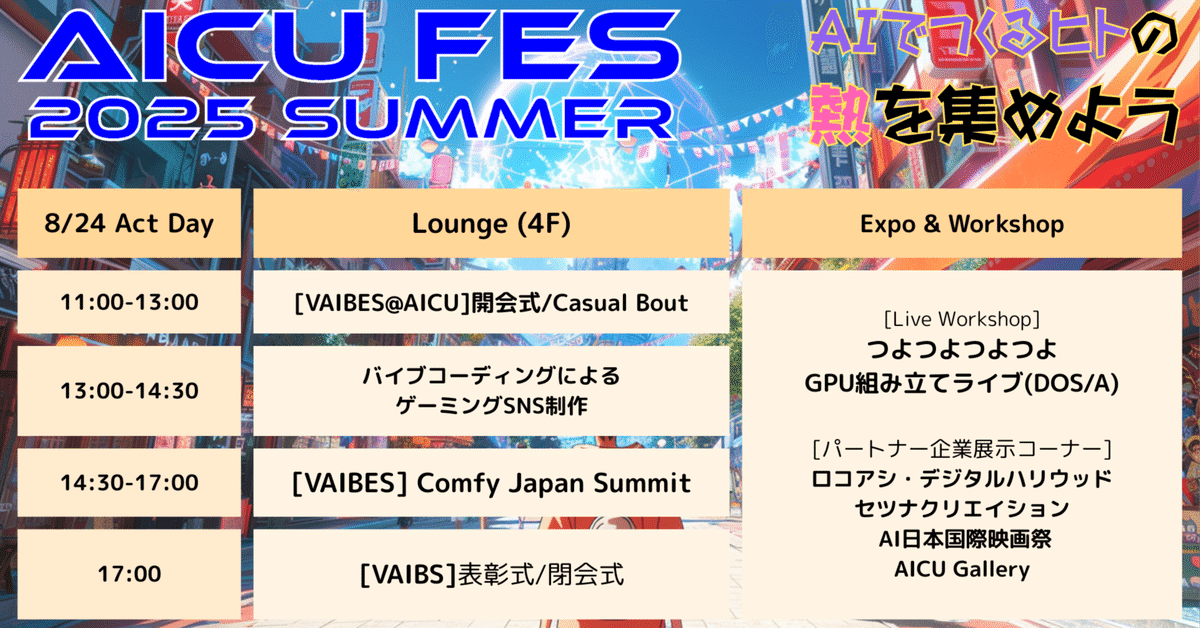

8/24 Act Day

アクティブな日!クリエイティブAIによるゲーム開発、メタバース、GPU、リアルタイムバトルに興味がある人々向けプログラムを集めました!

Stage (2F) Lounge (4F) 11:00-13:00 [VAIVES] 開会式/Casual Bout 13:00-14:30 バイブコーディングによるゲーミングSNS制作 14:30-17:00 [VAIVES] Comfy Japan Summit 17:00-18:30 [VAIVES] 表彰式/閉会式

また、PC組み立て配信『つよつよPC組み立てライブ』の様子はこちらからもご覧いただけます!

スタッフパーカーも!(売ってます) https://www.aicu.jp/product-page/aicu-hoodie

公募枠のお申込みもありがとうございました!

クリエイターピッチ収録プログラムのエントリーもありがとうございました。

審査通過企画 8/23 西川悠希さん「AIで小説を書こう!」 https://x.com/1029Nishikawa

ともいき きもちスタンプ2025「痛みも、想いも、カタチに」

ともいき きもちスタンプ2025「痛みも、想いも、カタチに」AIとアートがひらく、新しい表現の扉

登壇者 : まいまい先生、みおしん先生

神奈川県のプロジェクト「ともいきメタバース講習会」の活動を紹介。障がいを持つ人々の社会参加や自己表現を、AIとアートを通じてサポートする新しいワークショップが語られました。

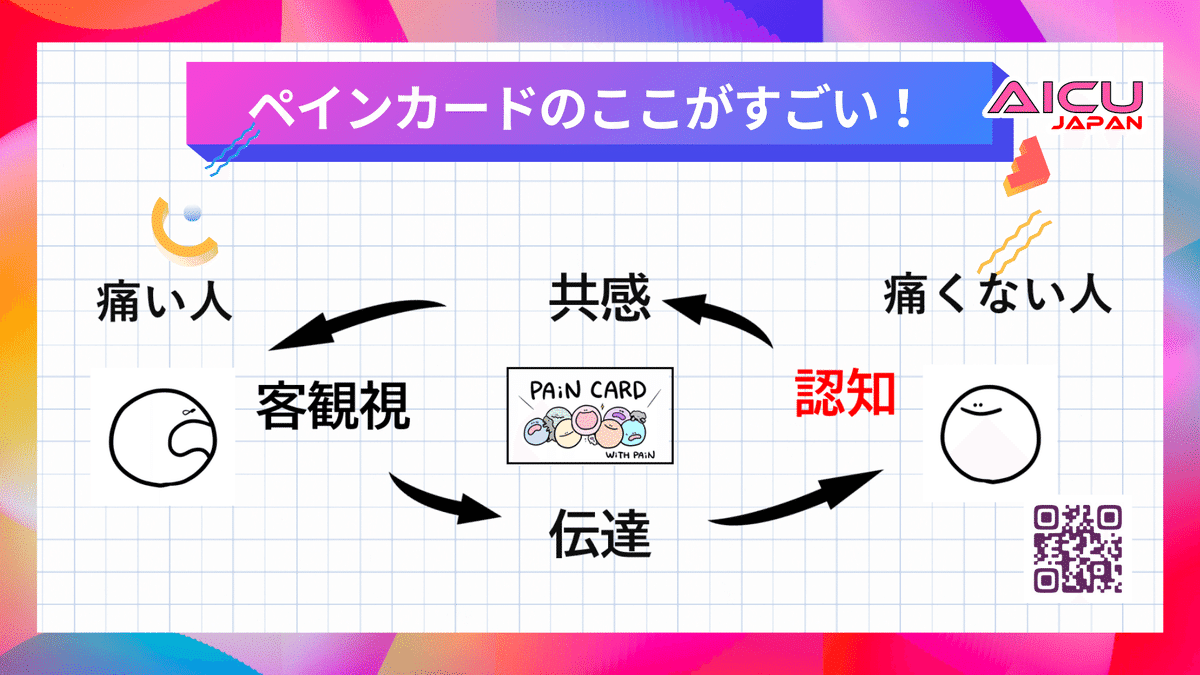

看護師でデジタルアートセラピストのまいまい先生は、自身の経験からアートが持つ癒やしの力と、デジタルツールが表現のハードルを下げる可能性を解説。“痛み”のお医者さんであるみおしん先生は、自身の経験をもとに開発した「ペインカード」を紹介し、目に見えない痛みを可視化し、共有することの重要性を伝えました。

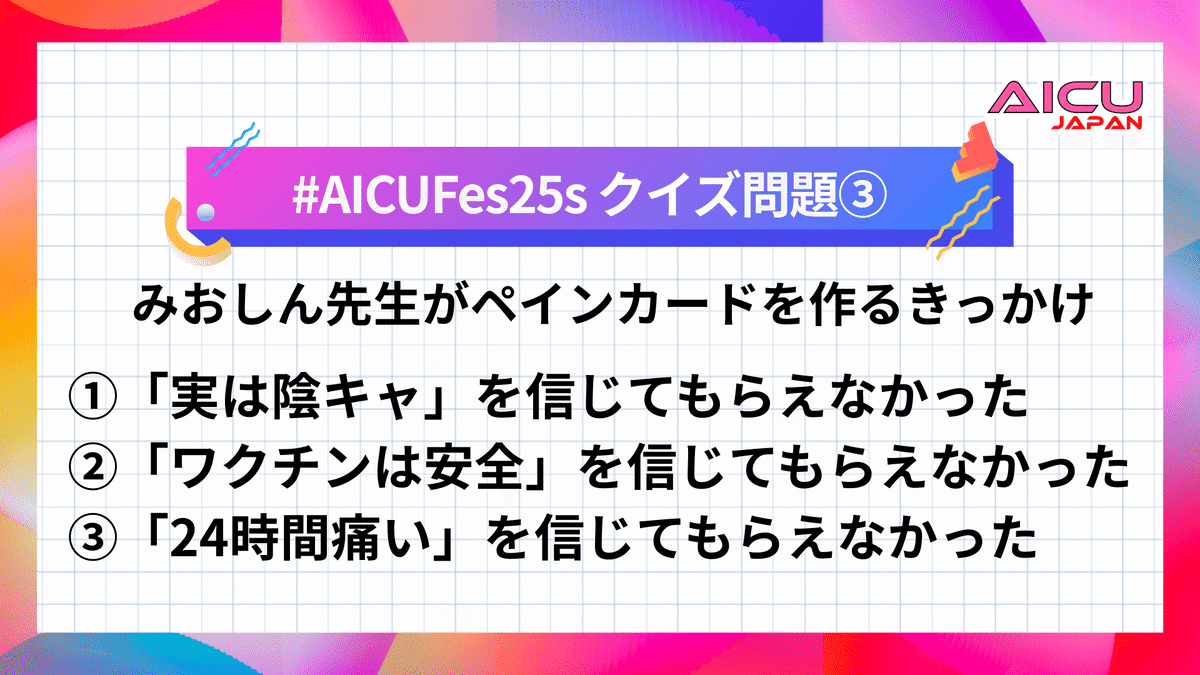

クイズ:みおしん先生がペインカードを作るきっかけは?

答え:24時間続く痛みを信じてもらえなかったから。

AIとアートが福祉と交差する、ひときわ心温まるセッションでした。

神奈川県が推進する「ともいき」プロジェクト、新作ワークショップ「ともいき きもちスタンプ2025」にご期待ください。

【詳細レポート】「痛みも、想いも、カタチに」- ともいき きもちスタンプ2025が拓く、新しい表現の扉

以下は詳細なトークのレポートです。

このセッションでは、プロジェクトを牽引するデジタルアートセラピストのまいまい先生 と、痛み治療の専門医であるみおしん先生が登壇。それぞれの専門分野から、言葉にしづらい「痛み」や「きもち」をAIとアートで形にする、その画期的なアプローチについて深く語りました。

しらいはかせ(以下、しらい): こんにちは。一気に「映え感」が上がりましたが、パート2はこちら「痛みも、想いも、カタチにAIとアートがひらく、新しい表現の扉」というコーナーで、お二人よろしくお願いします。

まいまい先生(以下、まいまい): お願いします。楽しみでした。

みおしん先生(以下、みおしん): ありがとうございます。

しらい: お名前からよろしくお願いします。

まいまい: 今ヒーリングアートをしています、まいまいです。もともと看護師だったんですけれども、今はアートの世界にやってます。今日もちょっとこんな感じで着てます。手作りTシャツ。

みおしん: デジタルアートセラピストで絵本作家のまいまい先生、そして、痛みのお医者さん。悪い子は眠らせちゃうぞ。麻酔科医で心療内科医の三好です。よろしくお願いします。

しらい: 痛みのお医者さんで、線維筋痛症とか寝たきりとか、それから痛みの見える化をテーマでやっておりますが、舞台とか。

みおしん: そうですね、年に1回舞台にも出演したりとか、あとTikTokだと「手話歌パフォーマンス」などもさせていただいております。もしかして皆さん見たことあるかもしれませんよ。バズったり炎上したりよくしてるんで。

プロジェクトの原点「ともいき」とは?

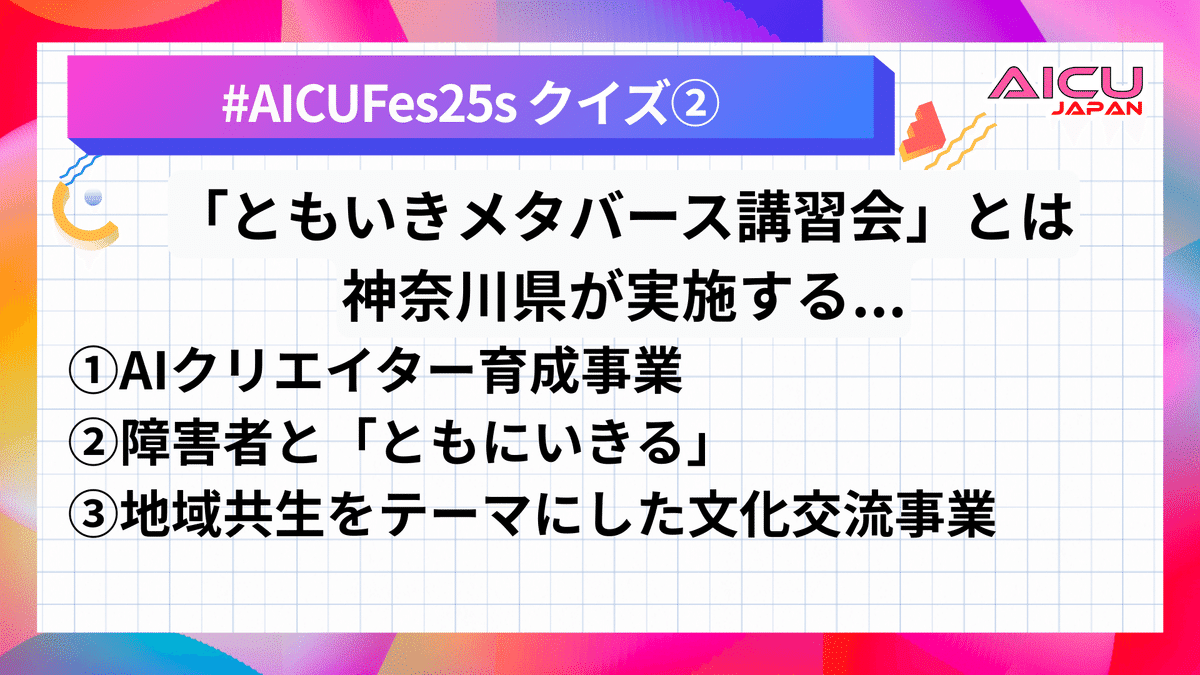

しらい: さて、この枠なんですけれども、まず「ともいき きもちスタンプ2025」というところで括っておりますが、そもそも、「ともいき」って何?という話でございます。

しらい: (クイズを出題しながら)「ともいきメタバース講習会」とは、神奈川県が実施する…①AIクリエイター育成事業、②障害者と共に生きることをテーマにした文化交流事業、③地域共生をテーマにした文化交流事業…答えは2番ですね。

みおしん: 私、2020年頃にも「ともに生きる」のプロジェクトを知っていて、「信念を持ってやってるな!頑張れ神奈川県!」って思ってます。

神奈川県の「ともに生きる社会」実現への取り組み

このプロジェクトの根幹にあるのは、神奈川県が推進する「ともに生きる社会かながわ憲章」です。これは、2016年に県立の障がい者支援施設「津久井やまゆり園」で発生した痛ましい事件を背景に、誰もがその人らしく暮らすことのできる「ともに生きる社会」の実現を目指して策定されました。本セッションで紹介された「ともいきメタバース講習会」は、この理念のもと、グリーグループやAICUと連携し、障がいを持つ方々がデジタルやAIの力で自己表現し、社会とつながる機会を創出する先進的な取り組みです。

https://note.com/o_ob/m/m11c4d6516335

しらい: ふと手と足を止めてね、そういった事件が起きたと。それはやっぱり目を背けられないというところで、なんで「ともいき」なのかっていうところは、共に生きるってことなんですよね。

漫画が描く、それぞれの「生」と「願い」

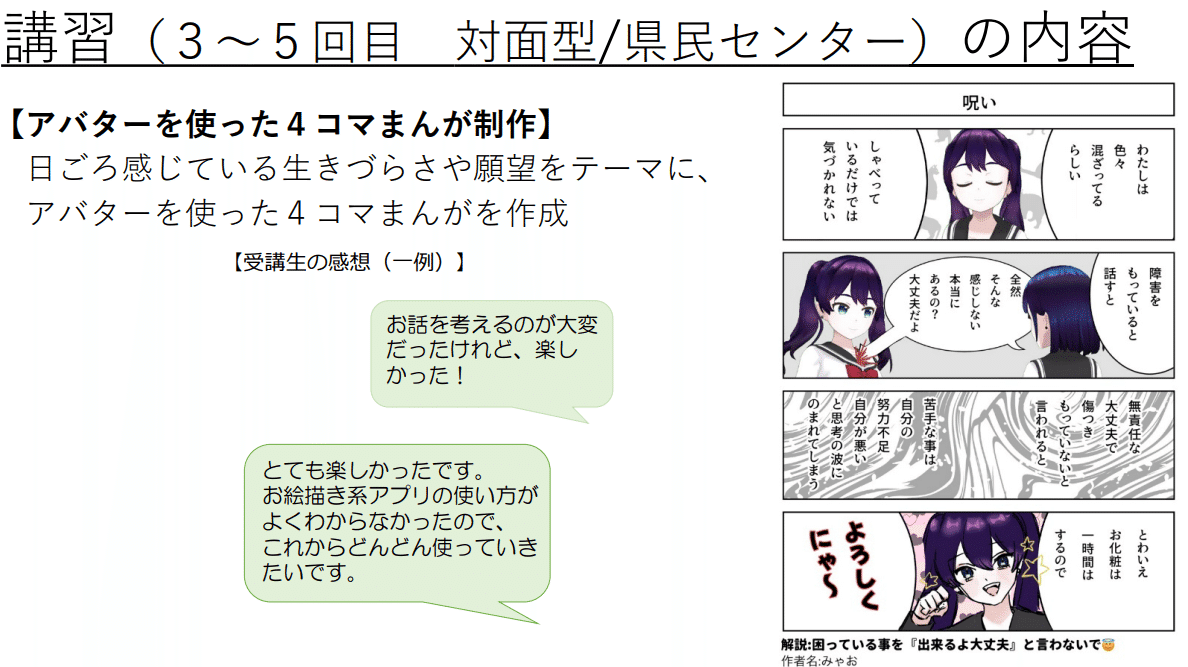

セッションでは、過去のしらいはかせが「ともいきメタバース講習会」で生まれた、参加者たちの漫画作品を紹介。それぞれの作品には、作者の抱える困難や経験、社会との関わり、そして新たな視点が映し出されていました。

ケース1:宇宙を目指す少女の夢

最初に紹介されたのは、(当時)10歳の少女・ゆりニャーちゃんが描いた4コマ漫画です。彼女は「先天性ミオパシー」という、生まれつき筋力が3分の1ほどしかない難病を抱え、24時間、呼吸の補助を必要としています。

しかし、彼女の創作意欲は非常に旺盛で、Apple Pencilを巧みに操り、魔法少女になる夢などを生き生きと描きます。彼女が特に強い関心を寄せるのが「宇宙」でした。その理由をしらいはかせが尋ねると、驚くべき答えが返ってきました。

「宇宙空間の無重力状態なら、筋力がなくても自由に動けるから」

身体的な制約から解放されたいという彼女の切実な願いが、宇宙への憧れとなって作品に昇華されているのです。このエピソードは、創作活動や学びが単なる娯楽ではなく、希望そのものであることを強く示唆しています。

https://twitter.com/ayakoyurina/status/1955625202425155763

ケース2:事故を乗り越え、道を切り拓く男性

次に紹介されたのは、バイク事故で四肢麻痺(左手しか動かない状態)となったタロさんの物語です。彼は事故後、絶望の淵に立たされながらも、「残った機能で何とかしてやりたい」という反骨精神から、腕だけで操作できるバイクを自ら開発。そのバイクでアメリカ横断をやり遂げるという、壮絶な挑戦を成し遂げました。

彼の漫画には、広大なアメリカの荒野で「俺は何のために生きてるんだろう」と自問自答した経験や、だからこそ「生きてる証を人々に伝えていきたい」という強い思いが込められています。現在、彼は障がい者向けタクシーの団体を運営し、自身の経験を通じて多くの人々に勇気を与え続けています。

https://note.com/o_ob/n/n561f00ea780d

ケース3:「普通」という名の呪い

最後に紹介されたのが、『呪い』というタイトルの漫画です。作者は、精神的な障がいを持つ女性。彼女の障がいは、外見からは全く分かりません。

私はいろいろ混ざってるらしい。

喋っているだけでは気づかれない。障がいを持っていると話すと、「え、全然そんな感じしない。本当にあるの?大丈夫だよ」と言われる。

(そのセリフが胸にグサッと刺さり、血飛沫をあげている)

https://www.pref.kanagawa.jp/documents/94466/05shiryo1.pdf

彼女は、周囲からの悪意のない「普通に見えるよ」という言葉によって、深く傷ついてきました。自分の存在や苦しみを理解してもらえない孤独。その経験を、彼女は漫画で表現しました。当初、作品タイトルを「普通」としてはどうかと提案された際、彼女と親御さんはしばらく時間をかけて、自ら「呪い」という言葉を選びました。

このエピソードは、「普通」や「健常」という社会の無意識な尺度が、いかに人を傷つけ、見えない壁を作っているかを浮き彫りにします。彼女にとって漫画を描くことは、この見えない「呪い」を解き放ち、自身の存在を社会に問いかけるための、切実な自己表現だったのです。

しらい: 「普通」っていう言葉がいかに「呪い」かというと、僕も「普通って言ったらすいません」って逆に言っちゃうぐらい。障がい者とのワークショップの醍醐味は「一生に一回体験するかしないか」みたいなところが大事。このワークショップの中でも、本当に一期一会なんですけど。

ワークショップは普段の生活、学校や作業所といった空間と異なり、特別な時間です。体験するかしないかで、参加者やスタッフ、関わる人々の人生の視点が完全にアップデートされていくことを大切にしています。

痛みのお医者さんが挑む「痛みの視える化」

しらい: 痛みの見える化。みおしん先生、そもそも活動内容をざっと紹介してください。

みおしん: 私は10代から全身が痛くなる線維筋痛症という病気があったんですけども、これ検査で全然わかんないから診断つくのに18年もかかってしまって。医者になって10年目にようやくわかったという形で。

しらい: もう仕事してたんですか?

みおしん: そうなんですよ。その後に感染症にかかって、寝たきりで慢性疲労症候群になった時もわかんなかったの。ひたすら一人で戦ってた。それで体がボロボロになるので、このまま医者は続けられないなというところで、デジタルハリウッド大学院で何かできることないかなって模索するために入ってきました。

みおしん: (背中の筋膜が収縮した写真を見せながら)これが私の日常なんですよ。オノマトペ的には「ギュギュギュ」ですね。一つサイズが小さいウェットスーツをずっと着てるような感じです。

しらい: それは痛いっていうか分かんないけど、辛い。

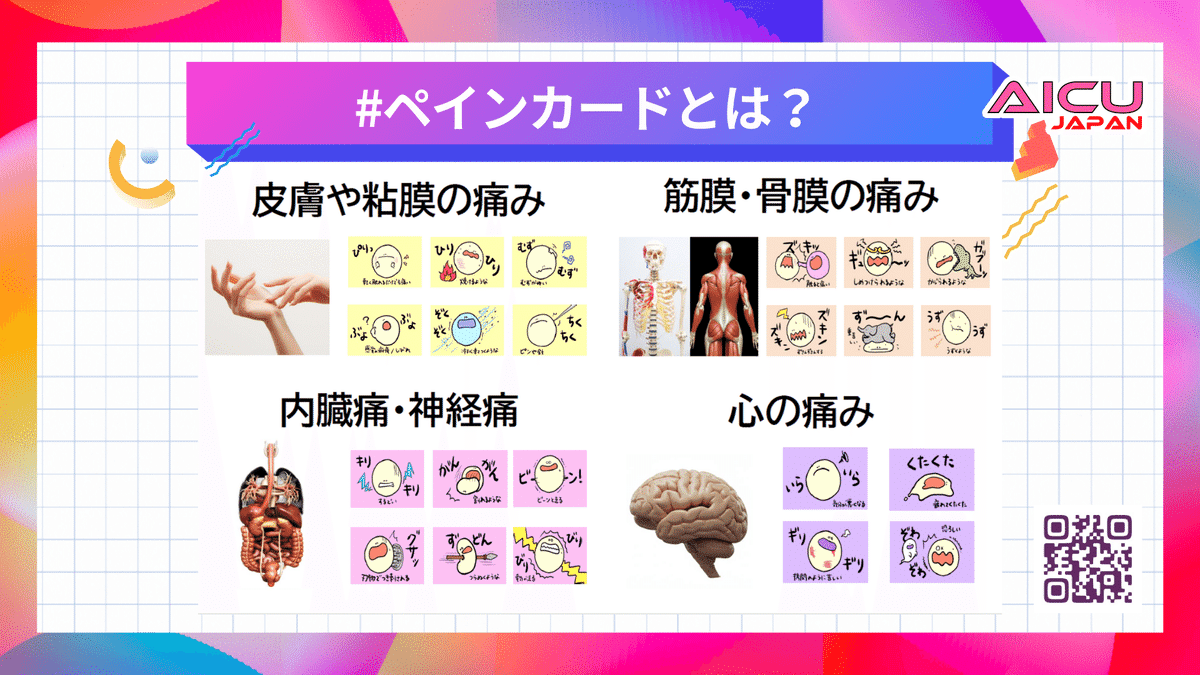

みおしん: そうですね。ずっと入ってるんで。なので、この「ペインカード 」でいくと、オレンジの筋膜と骨膜の痛みがメインになってます。

『みえる つたわる うまくいく ペインカード』とは?

みおしん先生が、自身の壮絶な闘病体験と医師としての知見を基に開発した、痛みを視覚的に伝えるためのカード。従来の問診票では表現しきれなかった「ズキズキ」「ジンジン」「ガブー」といった多様な痛みの質感を、可愛いイラストとオノマトペで8種類に分類。「どのカードの痛みに近いか」を指し示すことで、患者は医師や家族に自分の痛みを直感的に伝えることができます。これにより、的確な治療や周囲の理解につながることを目指しています。公式サイト: https://paincard.base.shop/

しらい: 看護の現場から見るとどうですか?

まいまい: 私も痛みをスケールでやるんですけど、「今どのぐらいの痛みですか?」って。でもあれって結構難しいんですよね。どのぐらいかっていう。表現の仕方がいろいろ分かりやすいといいなって思いますね。

みおしん: 検査じゃ異常ないって言われちゃうものに対して、全く相手に痛みがなくても「そういうことだったんだ」っていうふうに認知しやすくなるっていうのが、開発してよかったなというところですね。

クイズ:みおしん先生「24時間痛い」

セッションでは、みおしん先生が自身の経験を基に開発した『ペインカード』に関するクイズが出題されました。

【問題】痛み治療の専門医である、みおしん先生が『ペインカード』を開発したきっかけは何だったでしょう?

正解は③番 「24時間ずっと痛い」ことを信じてもらえなかったから(正解)

みおしん先生は、ご自身の抱える線維筋痛症による「絶え間なく続く、しかし外からは見えない痛み」を、周囲の人になかなか信じてもらえなかった辛い経験を語りました。

その経験こそが、痛みの種類や質感をイラストで視覚的に伝えられる『ペインカード』を開発する強い動機になった、と説明されました。

◆ 看護師がアートで描く「心の見える化」

しらい: 次はまいまいターンでございます。

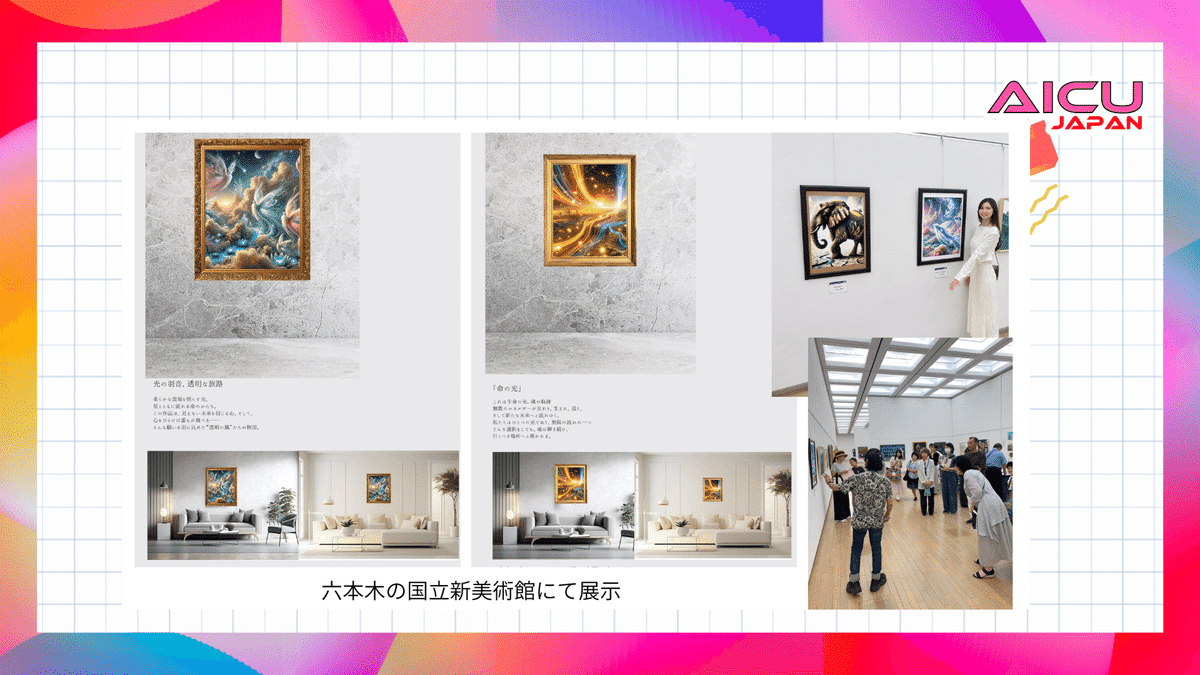

まいまい: 私は看護師からデジタルアートの世界へというところで、今こういった活動をさせていただいております。(作品を見せながら)主に透明感のある水の流れのようなエネルギーのようなものを表現していて、最近だと体感したこととか体験したことをアートに落とし込むっていう活動もさせていただいてて。

しらい: まいまい先生の世界が、ただのプロンプトエンジニアリングみたいな世界から、完全にイマジネーションをどうやってこれ絵に起こしていくんだろうって。

まいまい: 自由であることがアートで、それを皆さんがもっと表現できる世界ができたらいいなと思っております。

◆ 新作ワークショップ「ともいき きもちスタンプ」へ

しらい: 今年の「ともいき」では、この研究成果をですね、なんとみおしん先生とまいまい先生を交えて実施します。

☆現在神奈川県のホームページから公募中です。8月15日まで。

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/m8u/meta_koshukai.html

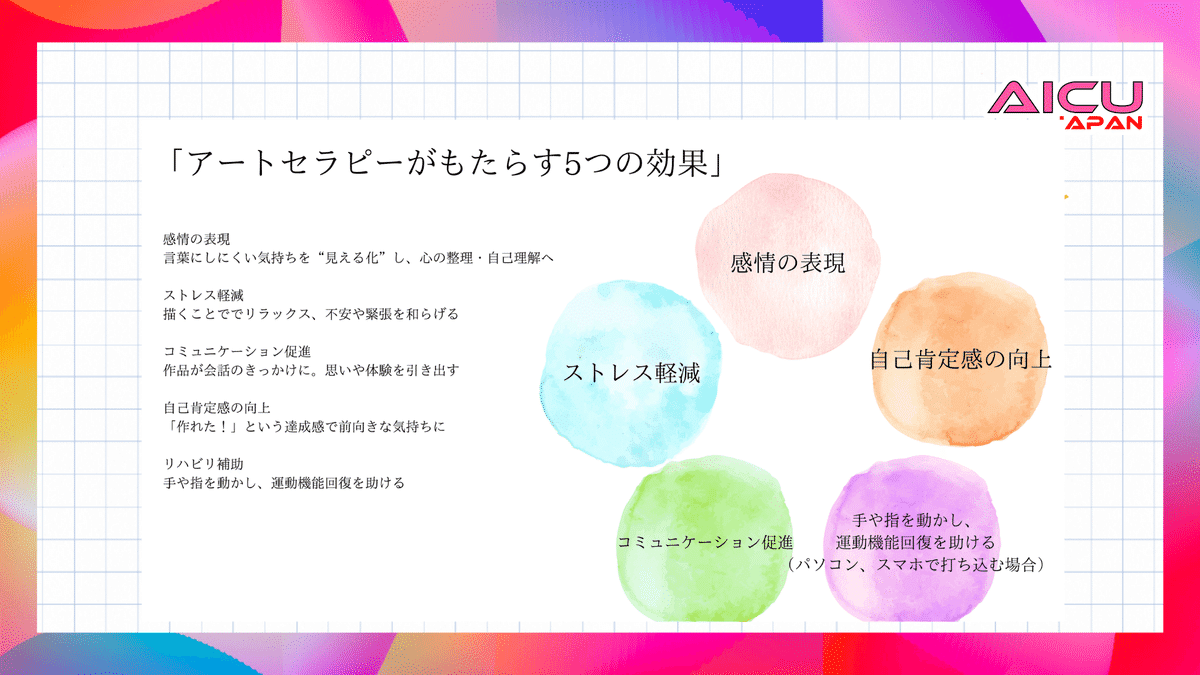

まいまい: はい。アートがもたらす効果っていうところで、見る人が癒されるっていうのもそうなんですけど、自分で作る、今回のスタンプ制作もそうなんですけど、自分の表現とか自分の感情に矢印を向けるっていうことが大事になってると思ってます。

まいまい: 今どんな気持ちですか? ワクワクしてるとか、緊張してるとか、楽しいとか。

【ワークショップ詳細】AIで「きもち」と「いたみ」をカタチに。「ともいき きもちスタンプの制作プロセス

ステップ1:自分の「きもち」に矢印を向ける

スタンプ制作の第一歩は、絵を描くことではありません。まず、「自分は今、どんな気持ちだろう?」と、自身の内面に意識を向けることから始まります。

まいまい先生(以下、まいまい): 自分の表現とか自分の感情に矢印を向けるっていうことが大事になってると思ってます。例えばしらい先生、今どんな気持ちですか?

しらいはかせ(以下、しらい): どんな気持ち?ワクワクしてるとか緊張してるとか楽しいとか。今日なんか時間内に進むだろうかとか、あのクイズ問題、次の出演者大丈夫かなとかっていうのと、あと10時間続けられるかみたいな。結構ぐるぐるぐるぐるしてます。

まいまい: そしたらもう「ぐるぐるしてる」って感情なんですよね。それもなんかこう今必死でやってるとそこに目が行かなかったりするんですよね。でもそれ今聞かれたことによって、自分今ぐるぐるしてるなとかちょっと焦ってるなとか感じることができて、そういうことで少し安心したりとか冷静に見れたりする効果があると思うんですね。

この対話が示すように、ワークショップはファシリテーターとの対話を通じて、参加者が自分の感情を「ぐるぐる」「ワクワク」「モヤモヤ」といった具体的な言葉(オノマトペ)として認識することからスタートします。

ステップ2:「痛み」と「きもち」を分解し、言葉にする

次に、その感情をより深く掘り下げます。ここでは、みおしん先生が開発した「ペインカード」の発想が活かされます。

みおしん先生(以下、みおしん): (ペインカードは)本当にずっと「ズーン」としか思えなかったのに、カード作ってる最中 「ガブー」と「ぎゅー」 が合体して 「ズーン」 になってるんだって気づいて。

【このプロセスのポイント】

ステップ3:AIとの対話で「きもち」をビジュアル化する

言語化された感情の要素を基に、いよいよAI(画像生成AI)を使ってスタンプのビジュアルを作成します。

まいまい: デジタルのいいところっていうのは、誰でも挑戦できるっていうところと、あとアイデアとか感情を会話にしながら形にできるってそれを見れるっていうこと。

例えば、「焦りと不安と期待が混ざって、ぐるぐるしている自分」というテーマを、以下のようなプロンプトに変換してAIに伝えます。

このプロセスでは、「絵が上手い・下手」という技術的なスキルは一切必要ありません。大切なのは、自分の感情と向き合い、それを言葉にしてAIに伝えること です。AIが生成したビジュアルを見て、「あ、自分の気持ちってこんな形だったんだ」と客観的に認識したり、「もっとこうしてほしい」とAIとの対話を重ねることで、より深く自己を理解していくことができます。

このワークショップが目指すもの

まいまい: このワークショップは、言葉でのコミュニケーションが苦手な人や、障がいによって自己表現に困難を抱える人々にとって、新しい表現の扉を開くことを目指しています。

完成した「きもちスタンプ」は、LINEスタンプのように他者とのコミュニケーションで使うことができます。自分の感情をスタンプで示すことで、言葉で説明するよりも簡単かつ正確に、相手に自分の状態を伝えることができるかもしれません。

それはまさに、テクノロジーとアートが優しく融合し、「痛みも、想いも、カタチに」して、人と人とをつなぐ、新しい時代のコミュニケーションの始まりと言えるでしょう。

まいまい: デジタルのいいところっていうのは、誰でも挑戦できるっていうところと、あとアイデアとか感情を会話にしながら形にできるってそれを見れるっていうこと。一つの言葉だけじゃない手段っていう意味で、すごくデジタルアートっていうのは面白い分野かなと思っております。

しらい: というわけで、この「ともいき きもちスタンプ」のワークショップも会場に来ていただいた方はご体験いただけますのでぜひご参加ください!

【リアルイベントのご案内】まいまい先生に直接会えるチャンス!

オンラインセッションで語られた、まいまい先生の心温まるアートの世界。その魅力に、もっと深く触れてみませんか?

来る8月23日(金)、AICU Fesオフライン会場(東京科学大学 田町キャンパス)にて、まいまい先生によるリアルセミナー 「看護師からクリエイターへ!ヒーリングアートとAI」 が開催されます。

看護師からデジタルアートセラピストへと転身した彼女のリアルな体験談や、AIを活用した新しいヒーリングアートの可能性について、直接お話を聞くことができる貴重な機会です。

クリエイティブな表現に興味がある方、新しいキャリアに一歩踏み出したい方、そして心を癒すアートに触れたいすべての方に、たくさんのインスピレーションをくれるはずです。

ぜひ8月23日は会場に足を運び、まいまい先生の優しい世界を体感してください。

▼イベント参加登録はこちらから j.aicu.ai/Fes25s

このセッションは、AIとアートが単なる技術や表現手法に留まらず、人の心と体に寄り添い、これまで表現しきれなかった内面の世界を解き放つための強力なツールとなり得ることを示してくれました。みおしん先生の「ペインカード」が痛みを可視化したように、まいまい先生と開発する「きもちスタンプ」は、私たちの複雑な感情を豊かに描き出してくれることでしょう。

この温かくも革新的なプロジェクトの今後に、ぜひご注目ください!

https://corp.aicu.ai/ja/fes25s-20250725

8/23のINDEST田町で開催のリアルイベントに今回ご都合がつかなかった方にむけた、まいまい先生の体験セッションはこちら!

みおしん先生のYouTubeはこちら

https://www.youtube.com/channel/UCTVS0b3JWz_crJX7mSDWyeA

神奈川県「ともいきメタバース講習会」の今後の活動にも注目です!

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/m8u/meta_koshukai.html

AICU FES 2025 Summer特集、続きます!

続く登壇者 SuperSub 中島良監督、セツナクリエイション 藤吉香帆Pとのオフショットです。

まいまい&みおしんさん、ご出演ありがとうございました!

AICUオリジナルパーカーはオンラインでも購入できます!

https://www.aicu.jp/product-page/aicu-hoodie

映画監督・中島良が語る「AIアニメーションドキュメンタリー」の最前線

2025年8月12日、AICU Fesのオンラインワークショップ「AICU Fes25s@Online」配信に、日本のAI映画シーンを牽引する映画監督・中島良氏が登壇しました。 かつては実写映画の監督として活躍し、コロナ禍を機にVTuber、モーションキャプチャーを武器にAIアニメーションの世界へ飛び込んだ異色の経歴を持つ監督が語ったのは、AIを「新たな挑戦を可能にする創造のツール」と捉え、クリエイターが主導権を握る未来をどう切り拓くかという、熱いビジョンでした。世界最大のアニメーション映画祭「MiFA」を賛否両論で揺るがした逸話から、最新作『The Taste of Water』の制作秘話まで、その刺激的なトークの全貌をお届けします。

AI映画監督・中島良が語る「創造の未来」

【SPEAKER PROFILE】中島 良(なかじま りょう):もともと実写畑だった中島監督。彼のAI映画制作の原点には、モーションキャプチャーで俳優の演技を捉え、それをCGキャラクターに反映させるという、実写撮影に近いアプローチがあった。そして2022年、世界を震撼させた画像生成AI「Stable Diffusion」の登場が、彼の創作をネクストレベルへと押し上げる。

実写映画の世界からAIアニメーションの最前線へ──。AICU Fesに登壇した中島良監督は、自身の歩みとAI映画制作の哲学を熱く語りました。

セッションでは、世界最大のアニメーション映画祭であるアヌシー国際映画祭で、当初ブーイングを浴びながらも最終的に拍手に包まれたという長編AIゾンビ映画『死が美しいなんて誰が言った』の衝撃的な逸話が披露されました。これは、AIという新技術に対する世界のリアルな反応と、それを乗り越えるクリエイティビティの力を示す象徴的なエピソードです。

続いて、最新作であるアニメーション・ドキュメンタリー『The Taste of Water』の制作秘話が明かされました。日本酒の“味わい”という目に見えない感覚を、AIを駆使してイマジネーティブな映像で表現するこの挑戦は、AIが単なる模倣ツールではなく、人間の主観や感性を拡張するメディアであることを証明しています。

監督が一貫して主張したのは、「AIはコストダウンや効率化のためではなく、クリエイターが何度も挑戦できる機会を増やし、作品に新たな価値を与えるためのツールであるべきだ」という力強いメッセージです。大企業のためでなく、個々のクリエイターが権利を持ち、持続的に活動できる未来を見据え、監督は「AIバーチャルスタジオ」という新たな構想も明かしました。

技術の進化のその先にある、創造の本質とクリエイターの未来像。その刺激的なトークの全貌をご覧ください。

中島良監督「AI映画制作 - Taste of The Water」 AIとつくる「アニメーションドキュメンタリーの世界」

しらいはかせ(以下、しらい): こんにちは。というわけで第3パートは、ズーパーズース、中島良監督です。よろしくお願いいたします。

中島良監督(以下、中島): こんにちは。よろしくお願いします。すごいですね、バーチャルセット。

しらい: これね、グリーンバックじゃないんですよ。LEDなんですよ。

国際AI映画コンペ「Odyssey」がきっかけ

しらい: 本日は、こちらの作品『Taste of Water』をメインにお話しいただくということで。これはアニメなんですか?

中島: これはですね、ドキュメンタリーなんですよ。実際の酒蔵さんとかを取材して、インタビューを撮ったりして、それをアニメーションとして最終的に表現する「アニメーションドキュメンタリー」というジャンルなんですね。

しらい: アニメーションドキュメンタリー!確かに手描きでこういう作品を作ろうと思ったら、ものすごくお金がかかりそうですよね。本日は、まさにその制作現場についてお時間をいただき、この横浜のWadaya Studioに来ていただきました。ではスライドを出しながらお話ししていきたいと思います。中島監督と私の出会いは、今年開催されましたプロジェクトオデッセイに、日本のファイナリストとして選ばれておりまして。

https://corp.aicu.ai/ja/projectodyssey-20250417

https://corp.aicu.ai/ja/tag/project-odyssey

中島: AICUさんも協賛されていましたね。

しらい: そうなんです。その時に「すごい作品作る人いるな」と思ってインタビューさせていただいて、AICUマガジンでも何回か紹介しております。今回、フランスで開催されたアヌシー国際映画祭にも同行させていただき、密着取材などをさせていただいております。この『リソウノミライエン』という作品、これはどういう作品なんでしょうか?

中島: これはですね、AI介護が当たり前になった未来の施設のお話で、おばあちゃんが介護を受けに来るんですけど、AIのロボットと仲良くなるんですね。ですが、おばあちゃんは病気が進行して自分を見失っていって、最終的に自分自身がAIになるという手術を受ける決断をする、という作品です。近未来問題作SFですね。

中島: 高齢者の方たちがAI技術によって、もう一度働けるとか、ある種人間らしさを取り戻そうとするとどうなるか、ということを描こうとしている作品です。このティザーを当時AICUさんがセレクションしてくださって、しらいさんに賞をいただいたというご縁から始まりました。

しらい: すごい作品だったと思います。当時のオデッセイの作品は実写系の作品が多い中で、こちらは一枚一枚が油絵のようなタッチで。僕、絵を見るときは完全に止めて見るんですけど、このシーンとかすごいいいんですよ。顔の表情とか、僕は「顔芸」って呼ぶんですけど、俳優さんの顔芸が一コマ一コマきっちりと存在しているのが特徴でして。

中島: ありがとうございます。

しらい: 我々がプロンプトとかで作ると、どうしても顔とか目線がどこを見ているか分からなくなりがちなんですよね。その方が美しいというのもあるんですけど、演技としてはこうはならない。これは本当に役者さんとかが分かってる人間が作らないとできないなと。

中島: まさしく、今日お話しする内容ですね。

AI時代の高齢化社会「リソウノミライエン」

しらい: そもそもこの企画はどういうところから?

中島: 『リソウノミライエン』ですか。これは結構前で、2022年ぐらいにはもう脚本がありました。僕自身の作品テーマとして、アイデンティティの問題…自分が自分じゃなくなってしまうとか、自分の価値はどこにあるんだ、みたいなことをよく扱っています。その中で、高齢者が自分自身の価値をAIの時代になった時にもう一度違う形で復活させようとするとどうなるか、というのをホラー映画の雰囲気で描きました。

しらい: 本編はまだこれから?

中島: はい。でももう来年は作ろうと思いました。作れる技術的なハードルが見えてきたので。

しらい: それ以来、私もAI VFXスーパーバイザーとしてお手伝いさせていただいてるんですけども、技術の進化は皆さんの想像を遥かに上回るような世界があります。では、進めていきましょうか。

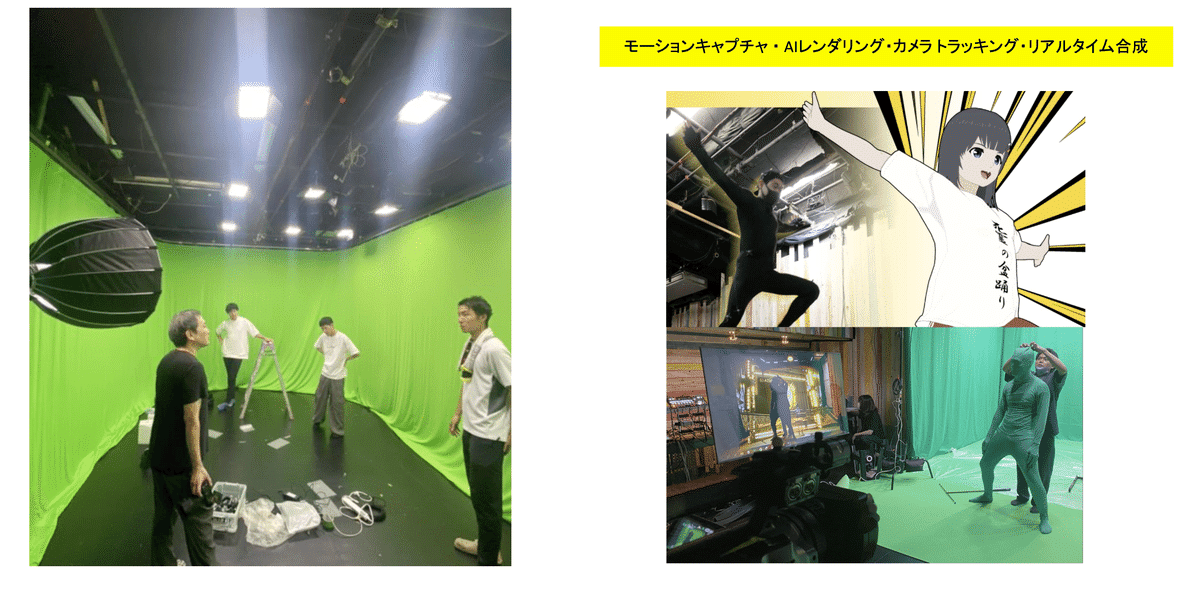

コロナ渦に生まれた「ズーパーズース」

中島良監督(以下、中島): ありがとうございます。僕はもともと実写のスタッフだったんですよね。実写の映画とかテレビドラマを作る仕事をしておりまして。2020年のコロナ禍で、撮影が全部なくなっちゃったんですよ。それで新しいことをやろうと思って、当時流行っていたVTuberなどを見てモーションキャプチャーという技術を知り、それを使って映像制作を始めたのが、今の会社「ズーパーズース」のきっかけです。

中島: まず僕の「ズーパーズース」という会社の紹介ですが、僕はもともと実写のスタッフで、映画やテレビドラマを作る仕事をしていました。2020年のコロナ禍で撮影が全部なくなってしまって、新しいことをやろうと思い、モーションキャプチャーという技術を知りました。それを使って映像制作をしてみようと思って始めたのがこの会社です。

しらい: もともとはCGやVFXではなく、実写の演出、監督をされていたんですね。

中島: そうですね。テレビドラマや映画を作ってました。

しらい: 「ズーパーズース」というのは何語なんですか?

中島: これはドイツ語で「すごくかわいい」っていう意味です。コロナの最中に、ドイツで日本語を勉強している子たちと日本の高校生をオンラインで集めて、日本語で即興演劇をしてみよう、みたいな企画をやったんです。その時に子供たちが「ズーパー!」(すごい!)って言ったんですよね。それに「ズース」(かわいい)って付けると語呂がいいよと先生に言われて、この名前になりました。

アヌシーを揺るがした賛否両論のゾンビ映画

中島: そして2023年、文化庁の助成金をいただいて、『死が美しいなんて誰が言った』という長編のゾンビアニメーションを作ったんです。2022年の終わりにStable Diffusionが出て、2023年の春ぐらいに、本編に入れられるかどうかをずっと研究していました。

しらい: まさに今と同じで、どんどん技術が新しくなっていく中で。

中島: そうなんですよ。これはUnityというゲームエンジンでリアルタイムのアニメーションとして作ったんですが、それをより豊かなショットにするためにStable Diffusionを使いました。ただ、当時はまだ技術が安定していなくて、絵柄の一貫性が保てなかったり、暗いシーンがぐちゃぐちゃになったり。スタッフからは「なんでこんなんでやるんだ」って言われてましたね(笑)。

しらい: むしろゾンビだから成立していた、みたいな。

中島: そうなんです。どこを見ているか分からないとか、目線が泳いでいてもゾンビならなんとかなる、という特徴を利用した使い方でしたね。

しらい: これがアヌシーですごい反応があった。

中島: 反響が賛否両論ございまして、当時炎上に近い形で話題になりました。

しらい: アヌシーの国立劇場で上映したら、ブーイングだったのか、拍手だったのか…

中島: 面白いですよ。最初はブーイングなんですよね。でも、最後に拍手が起きてました。

しらい: すごい良い話ですね。

中島: ファンの方に出会えたのは嬉しかったですね。やってよかったなと思ったところです。やはり作品を通して、最初はブーイングでも、見たら「これはこれでいい」とか、インスピレーションを与えたりとか。そういうのが映画祭の良さですよね。

クイズ:アヌシー映画祭がAI映画を公式セレクションとして上映した理由は?

しらい: ここでクイズ出題ですね。なぜアヌシー映画祭はAI映画を公式セレクションとして上映したんでしょうか?

【クイズ①】アヌシー映画祭がAI映画を公式セレクションとして上映した理由は?

A. 今年は3DCG限定の特集で形が一致しているため

B. SNSフォロワー数の多い作品から優先して選ぶ年だったため

C. アニメの最前線を紹介し考えればを提供することが映画祭の役割であるから

D. 空いた枠を埋める必要がありタイミングが良かったため

しらい: 僕の答えは…Cじゃないでしょうか。

中島: おめでとうございます。正しいです。これは炎上したので、事務局に対して色んな人が問い合わせをしたんですよ。それでアヌシーのアートディレクターが声明を発表しました。「我々はアニメーションの制作手法がAIであるかないかということで判断をしてはいけない。手法で縛るのは未来のアニメ業界にとって良くない。むしろ、こういうアニメーションが進化しているからこそ、積極的に取り上げてみんなで考えてほしい。それが映画祭の役割である」と。

しらい: 企画者としては炎上するかもしれないけど「やったぜ」って感じですよね。

中島: そうですね。60分の長編AIアニメは僕だけだったので。

中島: 正解は「アニメの最前線を紹介し、考える場を提供することが映画祭の役割だから」です。映画祭は「これは正しいアニメ、これは間違ったアニメ」という判断をすべきではない、と。手法で縛るのではなく、こういうアニメーションが進化していることを積極的に取り上げ、みんなで考えてほしい、という声明でした。

しらい: 今年のアヌシーでも、アンチAIの人たちがメガホン持ってデモをやってました。

中島: まさにですね。

https://note.com/aicu/n/nf33345b3b7fe

下記、感銘を受けました。反AIの方々の主張もAIを使って作品を作ろうとする我々も、同じ部分で意見が一致。貴重な記録です

— 中島 良 (@ryo_nakajima) June 20, 2025

I was deeply moved.

It was striking to see that both those who oppose AI and those of us who use it in our creative work share common ground on one important point. https://t.co/wMKMSJaRrK

“味”を可視化する挑戦。アニメドキュメンタリー『The Taste of Water』

そして今、監督が挑むのが最新作『The Taste of Water』だ。

https://taste-of-water.super.site/

中島: 僕らの最新作『Taste of The Water』は、日本酒の魅力を描く作品なんですが…

しらい: 日本酒って透明で、外国人からしたら水に見えますもんね。

中島: そうなんです。でもワインなら色で分かるけど、日本酒は分かりづらい。僕たちは、その“味”というものを主観的なアニメーションとして表現しようとしています。このお酒を飲むと、アニメの世界が広がって、谷から泉が湧くような爽やかな気持ちになるよ、という味の印象を描いているんです。

しらい: コンセプトや世界観を絵にするんですね。

中島: はい。主人公は漫画家で、その人がいろんな日本酒を学んで、豊かな世界を知っていく、というのが大きな流れです。

【クイズ②】この物語に登場する、かわいいキャラクターの名前は何でしょう?

A. ミズちゃん B. コボくん C. コウジくん D. モロミン

中島: 正解はBの「コボくん」でした。お酒の「酵母」から来ています。主人公と一緒に旅をするキャラクターで、彼と一緒にお酒の目に見えない世界に連れて行かれる、という設定です。

しらい: このコボくんをAIで動かすのは…

中島: 超難しいですよ。人間的なものはコントロールする術があるんですけど、こういうお餅みたいな非定型的なキャラクターがペコペコ動くとかは、学習させない限り無理ですね。なので、これは3DCGでやるかもしれません。

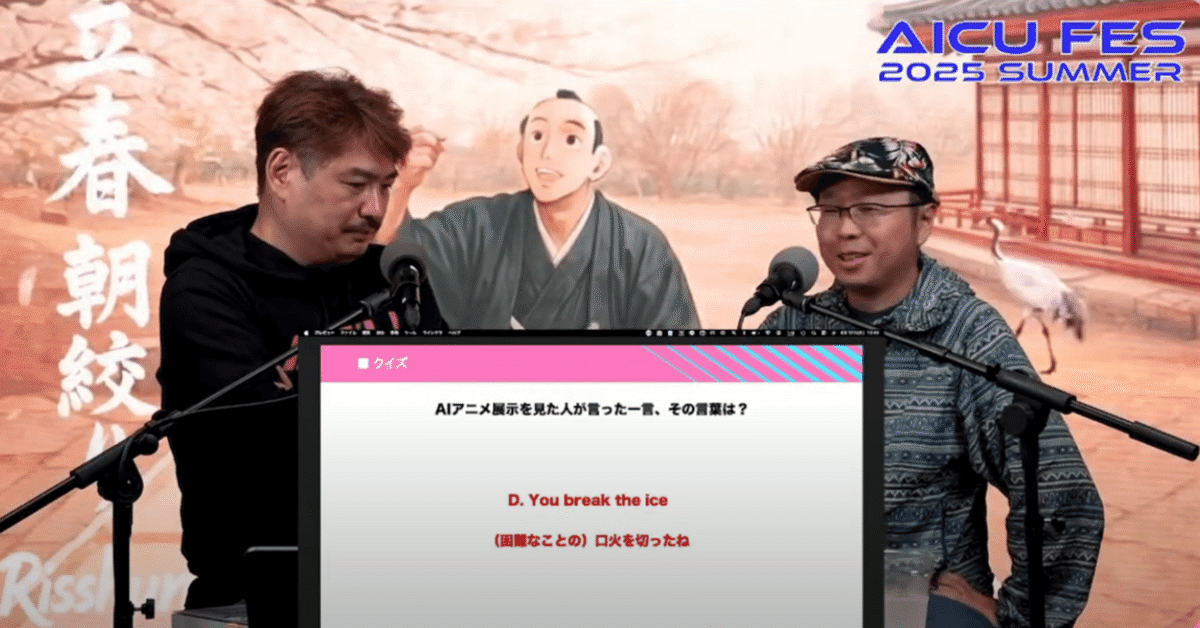

「You break the ice.」

しらい: アヌシーではこの作品のプレゼンテーションをされたんですよね。

中島: はい。お城の中で、世界中から集まったアニメ関係者、投資家、バイヤーの前で「この作品に出資してください」というピッチをしました。

しらい: いいから俺に金を出せ、と(笑)。

中島: そうです(笑)。5分間のピッチでした。

しらい: ブースも出展されていましたね。

中島: はい。僕らの会社で開発している、AIで表情をコントロールするツールを展示していました。人間の顔写真を入れると、その顔に似せた状態にキャラクターを変える、というものです。

【クイズ③】監督がAIツールの展示で言われて心に残った一言とは?

A. 新境地を切り開いたね (You broke new ground.)

B. 限界を押し広げているね (You are pushing the boundaries.)

C. ゲームチェンジャーだ (You changed the game.)

D. 困難なことの口火を切ったね (You break the ice.)

中島: 正解はDの「You break the ice.」です。ギリシャから来たテクニカルディレクターの方に言われました。当時、反AIのデモなどもあり、AI関連の展示を様子見する企業が多かったんです。その中で僕たちが堂々と「AIやってます」とブースを出していた。その姿勢に対して、「君たちが口火を切ってくれたね」とすごく喜ばれたんです。

しらい: なるほど。

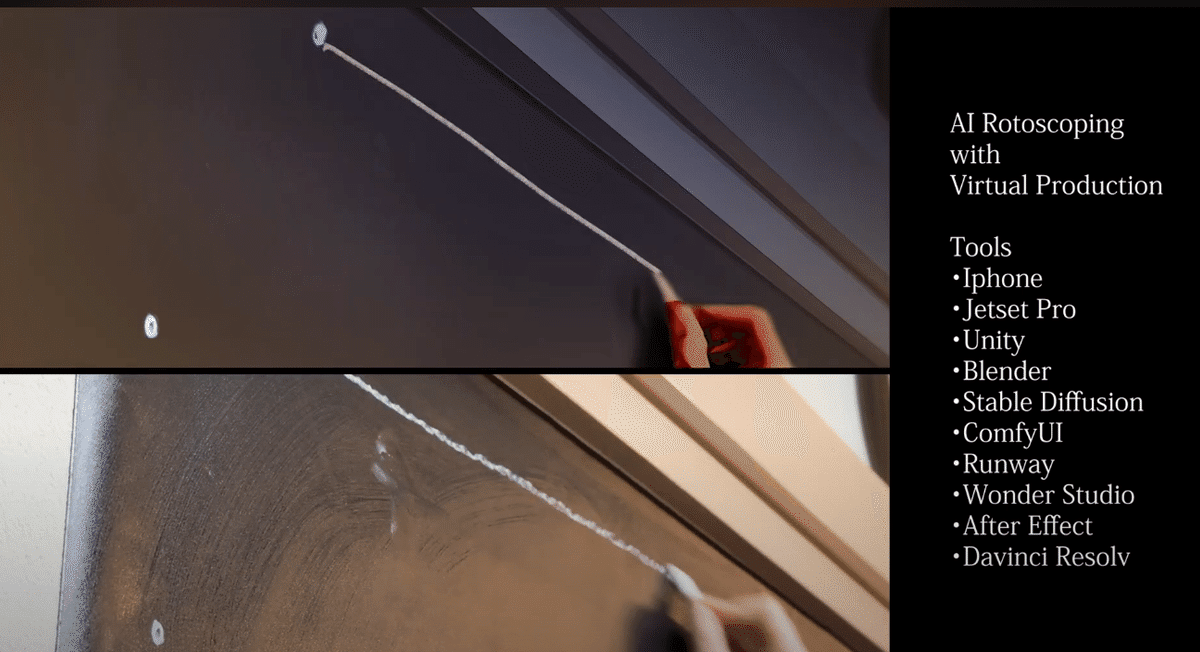

技術の核心:AIだからこそ可能になった「インタラクション」の表現

セッションでは、中島監督が制作したAIスタイライズのデモ映像が紹介されました。その中で、一見すると何気ない「黒板にチョークで文字を書く」シーンについて、しらいはかせがその技術的な難易度の高さを指摘し、議論が深まっていきました。

ここは、AI映像制作が直面する課題と、それを乗り越えた先にある新しい表現の可能性を示す、非常に重要なパートです。

【書き起こし】キャラクターが“触れ合う”ということ

しらいはかせ(以下、しらい): 今のチョークのシーン、ぜひ見たいんですけど。これ、チョークね、こだわりのチョーク。これやばいんですよ。ちょっとみんな見てください。これに気づく人は少ない。僕だけ気づいてるのかもしれないですけど。

中島良監督(以下、中島): (笑)。これ、足を止めて見てる人、多かったんですよ。

しらい: なんで難しいかっていうと、これ「インターセクション(交差)」って言うんですけど、その、二人のキャラクターが手をつないだりとか、同じものを持ったりとか、壁に字を書いたりとか、これだけで3DCGで作ったら、ものすごくコストが高いやつなんですよね。

中島: そうなんですよね。だからダンスのシーンとかでも、人が重なり合って何かするとか、モーションキャプチャーとかもすごく大変で。

しらい: 大変だった思い出が…。

中島: とても大変だった思い出が…(笑)。ここで、そこまで大変ではない状態で(表現)できたので、僕はこちらの表現をやることにした、という感じです。

しらい: いやー、でも探求を先にしている人っていうのがね、やっぱり一番キーポイントをよく分かってるってことですよ。きっと今も100カットぐらいある中で、難度の高いやつ「これだわ」みたいなのが出てますよね。

中島: そうですね。やっぱり撮り方でコツがあるんですけどね。

解説:なぜ「チョークで字を書く」のが凄いのか?

アニメーションや3DCGの世界では、キャラクターが何か他のオブジェクトに触れたり、キャラクター同士が触れ合ったりする表現(インタラクション)は、技術的に最も難しい課題の一つとされてきました。

-

3DCGの場合: 手が壁を突き抜けたり、持っている物がすっぽ抜けたりしないよう、物理的な接触判定を精密に計算する必要があります。これには膨大な時間とコストがかかります。

-

手描きアニメの場合: アニメーターが、物が触れ合う瞬間の質感や、キャラクター同士が手をつなぐ自然な指の絡みなどを、一枚一枚、高い画力で描き起こさなければなりません。

中島監督が「とても大変だった思い出が…」と語るように、こうしたシーンは従来、多大な労力を要するものでした。

しかし、監督が示したデモでは、実写映像をベースにしたAIスタイライズによって、この「キャラクターとオブジェクトのインタラクション」が、従来の手法よりもはるかに少ない労力で、かつ自然に表現されていました。

これは、AIが実写映像の動きや前後関係を理解し、それをアニメーションのスタイルに変換する際に、物理的な「交差」や「接触」の情報までもある程度維持できることを示唆しています。

「僕はこちらの表現をやることにした」という監督の言葉は、単なる技術デモではなく、AIによって表現のボトルネックが一つ解消され、これまでコストや時間の問題で諦めざるを得なかった演出が可能になるという、クリエイターにとっての大きな希望を示すものでした。AI映像制作は、単に「絵を動かす」段階から、より複雑で豊かな「演技を描く」段階へと進化しつつあるのです。

セッションで紹介されたデモ映像の中には、実写の俳優とアニメキャラクターの体型が大きく異なるものがありました。その制作プロセスについて、中島監督は以下のように解説しました。

しらい:(映像を見て)このキャラクターは、実写の俳優さんと体型がかなり違いますよね。これはどうやって?

中島:このキャラクターは面倒くさくて、一回Wonder Studioで3Dモデルにしてるんですよ。

しらい:ああ、なるほど!間に3Dモデルを挟んでいるんですね。

中島:そうです。実写の人間の体型とキャラクターの体型があまりにも違ったので、その間に中間的な3Dのラグドール(※簡易的な3Dモデル)をかます、ということをやっています。Wonder Studioは、実写映像から人間の動きを抜き出して3Dキャラクターに置き換えてくれるツールなので、まずそれで中間モデルを作りました。

しらい:その手法だと、表情を動かすのが難しくなってきますね。

中島:はい。中間モデルの表情も変えないといけなくなるので、そこまでの時間は今回ないな、ということで表情は固定で終わらせています。

【解説】「Wonder Studio」(現 Autodesk Flow Studio)

https://corp.aicu.ai/ja/annecy-20250630

これは、実写映像を直接アニメキャラクターに変換するのではなく、実写 → Wonder Studioで3Dモデル化 → AIでアニメ化という多段階のプロセスを踏んでいる、非常に高度な制作手法です。体型差の大きいキャラクターでも自然な動きを実現するための、監督ならではの工夫と言えます。

https://j.aicu.ai/MagV14

日本の映像業界の課題

しらい:ちょうど去年のSIGGRAPH ASIA 2024(※CGの国際会議)で『ゴジラ-1.0』が大きな賞を取り、その後アカデミー賞を受賞した時に言われた言葉が印象的だったんです。アカデミーの巨匠たちに「僕たちも昔は、君たちのような小さなチームで切磋琢磨しながら作ってたんだよな」と言われたと。白組さんとしては「そう思わないでください」という気持ちだったそうですが。

https://j.aicu.ai/MagV8

中島:(頷く)

しらい:彼らは35人ぐらいで作っているんですが、「撮影は撮影しかやらない」という縦割りではなく、アニメーターとVFXの人が2人1組で動く、というような柔軟な体制だったそうなんです。今のAIの現場も、まさにそういうマルチタレントな人たち、柔軟にいろんな絵作りを探求できる人たちが、これからの鍵なんじゃないでしょうか。

中島:その通りですね。AIテクニカルディレクターとか、AIスーパーバイザーが今後新しく生まれてくる職業だなと思っています。

中島: 僕たちのやり方は、まさしく人間の動きを基にしたスタイライズのアニメーションを作ることです。実写の俳優さんにキャラクターに似たコスプレをしてもらってお芝居をしてもらい、それをAIで変換します。

しらい: このやり方だと、俳優さんの演技、表情が重要になりますね。

中島: そうなんです。カメラに対して、キャラクターの絵に置き換えられたときに映える芝居と映えない芝居というのがあって、それが分かっていないと、AIにしたときに魅力が半減しちゃう。今後は「AIアニメの俳優」というものが生まれてくると思いますね。

しらい: コスプレイヤーの方とか、すごく向いてそうですね。

中島: 絶対いいですよ。AIによって新しい仕事が生まれると思います。

しらい: これからの活動で目指していることは何ですか?

中島: 僕がやりたいのは、クリエイターが何回も挑戦して、いろんな作品を作れることなんです。今の映画やアニメは制作費がかかりすぎるので、リスクの少ない作り方しかできない。悔しい思いをしてきました。

しらい: 1分100万から300万の世界ですからね。

中島: 世の中の流れは、AIでコストダウンや効率化をすることが優先されていますが、僕はそうじゃない。作品に付加価値を与えたり、クリエイターがより良い報酬を得られたり、新しい作品が生まれることに使いたい。大企業が作るより、新たに挑戦したい人たちがどんどん来てほしいし、クリエイター自身が権利を持つことが大事です。持続的に活動できる環境を作りたい。

しらい: 素晴らしいですね。

未来への構想「AIバーチャルスタジオ」

中島: そのビジョンを実現するため、現在、実写とアニメの垣根を越えてクリエイターが交流できる「AIバーチャルスタジオ」の開設を構想しています。半分リアルタイムぐらいで、最終的な映画っぽいものが見れるようなスタジオです。

中島:僕自身は、そういった(クリエイターが挑戦できる)環境を作りたいと思っています。今ですね、「AIバーチャルスタジオ」というのを改装中なんですけれども。

しらいはかせ(以下、しらい):これまさに、この前ご指導させていただいたやつですね。

中島:はい。何かすごい新しいことをやるってわけじゃないんですけど、このグリーンバックの撮影にAIを導入して、半分リアルタイムぐらいで最終的な映画っぽいものが見れるようなスタジオの作りをしようとしています。

これによって、要は実写の人も参加できるし、アニメの人も参加できる、みたいなところで交流を起こすようなスタジオにして、いろいろ作品作りとか交流会とかやりたいなと思ってますね。

しらい:いいですね。ここの和田さん(WADAYA STUDIO代表)が好きそうなスタジオですね。

中島:そうですね。和田さんはこの素晴らしいスタジオをDIYで作ったとおっしゃってたので、うちのスタジオもおしゃれにしてもらいたいなと思いました(笑)。

解説:AIバーチャルスタジオが目指すもの

中島監督が構想する「AIバーチャルスタジオ」は、単なる撮影スペースではありません。その核心は、「実写」と「アニメ」という、従来は分断されがちだった二つの領域のクリエイターが交わるハブとなる点にあります。

-

リアルタイムプレビューの実現:グリーンバックで撮影した俳優の演技を、AIを用いてその場でアニメキャラクターに変換し、CG背景と合成。監督やスタッフは、撮影しながら完成形に近い映像をリアルタイムで確認できます。これにより、試行錯誤のサイクルが格段に速くなり、より質の高い演出を追求できます。

-

クリエイターの交流拠点:実写監督はアニメーションの表現を、アニメーターは実写の演技や撮影技術を、互いに学び合いながら作品を制作できます。この異分野の交流が、これまでにない新しい映像表現を生み出す土壌となります。

これは、監督がセッションを通して語ってきた「クリエイターが挑戦できる環境を作りたい」という哲学を具現化する、重要な一歩と言えるでしょう。

しらい: 最後に宣伝などあればお願いします。

中島: はい。今月末29日に「AIコンテンツブースト」というイベントに登壇します。それから、僕が作りました『裏アカ教師』というショートドラマが、DMM TVとTVerで見られます。VFXでAIを使ったり、携帯の中身をChatGPTに作ってもらったり、ディープフェイクのシーンをStable Diffusionでやったりしました。ぜひご覧ください。

しらい: というわけで、短い時間でございましたが、スーパーズース中島監督でございました。どうもありがとうございました。

中島: ありがとうございました。

監督の中島良が下記のイベントで「死が美しいなんて誰が言った」など映画作品においてのAIを使った新しい試みについて、解説します。 Director Ryo Nakajima will speak at the following event, sharing insights into the innovative use of AI in Who said death is beautiful. #indie_anime https://t.co/WLP97AUU9J

— 死が美しいなんて誰が言った (@zombi_friends) July 26, 2025

【サクリ!AIツール】ChatGPTで動画企画を効率よく進める方法

この記事のポイント

「企画書つくるのって大変…」そんなときにChatGPTはどこまで頼れるのか? 試してみました。 使ってみてわかった、AIの“得意なこと”と“ちょっと苦手なこと”、 動画の仕事をしている人が、アイデア出しや企画づくりにAIを使うヒントがつかめます。

はじめに

こんにちは!「AIでつくる人をつくるアイドル──AiCuty」の顧問を務めているなえ先生です。

https://corp.aicu.ai/ja/project-aicuty-20250527

AICUtyは、AIスキルを学びながら、動画・デザイン・マーケティングなど “自分たちでアイドル活動をつくっていく” ちょっとユニークなアイドルグループ

メンバーたちは、AIを使った発信やものづくりを通して、日々表現の幅を広げています。そんな活動をサポートする中で、改めて感じているのが 「考えを形にする力」 こそ、これからの時代に欠かせないスキルだということ。 どんなに便利なツールがあっても「自分の視点で、なにをどう伝えるか」を言葉にできることが、創作やクライアントワークの出発点になるからです。

これは“企画力”とも言えるかもしれません

そこで今回は「その力をAIのサポートも借りながらどう育てていけるか?」という視点で、ChatGPTだけを使って動画の企画書を つくってみる実験にチャレンジしました! このやり方は、今後AICUtyのメンバーにも実際に取り入れてもらう予定のもの。 実際にやってみて感じた 「AIで補える部分」「人の視点が必要な部分」 など、リアルな気づきをお届けします。

企画書って、実はここがハードル

コンテンツ制作に関わる現場では「企画書づくり」が避けて通れない工程のひとつ。とはいえ、ここでつまずく人も少なくありません。 アイデアはあるのにうまく言葉にできなかったり、資料の体裁に時間がかかったり…。考えるよりも先に「手が止まる」感覚を持っている方も多いのではないでしょうか。

実際、企画を形にするためには、構成力・視点の整理・言語化など複数のスキルが求められます。

とくに動画やSNSの現場では、スピード感も求められるため、「伝わる企画」を素早くアウトプットする力が差になることも。 そんな悩みに対して、最近よく名前があがるのがChatGPTをはじめとするAIツール です。

でも実際のところ、

AIって本当に企画書の助けになるの?

むしろ余計に手間がかかるんじゃ…?

と、疑問を持っている方もいるかもしれません。

AIツールは本当に役立つのか?その答えを探るために、ChatGPTを使って “動画の企画書を1本まるごとつくる” という実験をしてみました!

ChatGPTで企画書をつくってみた

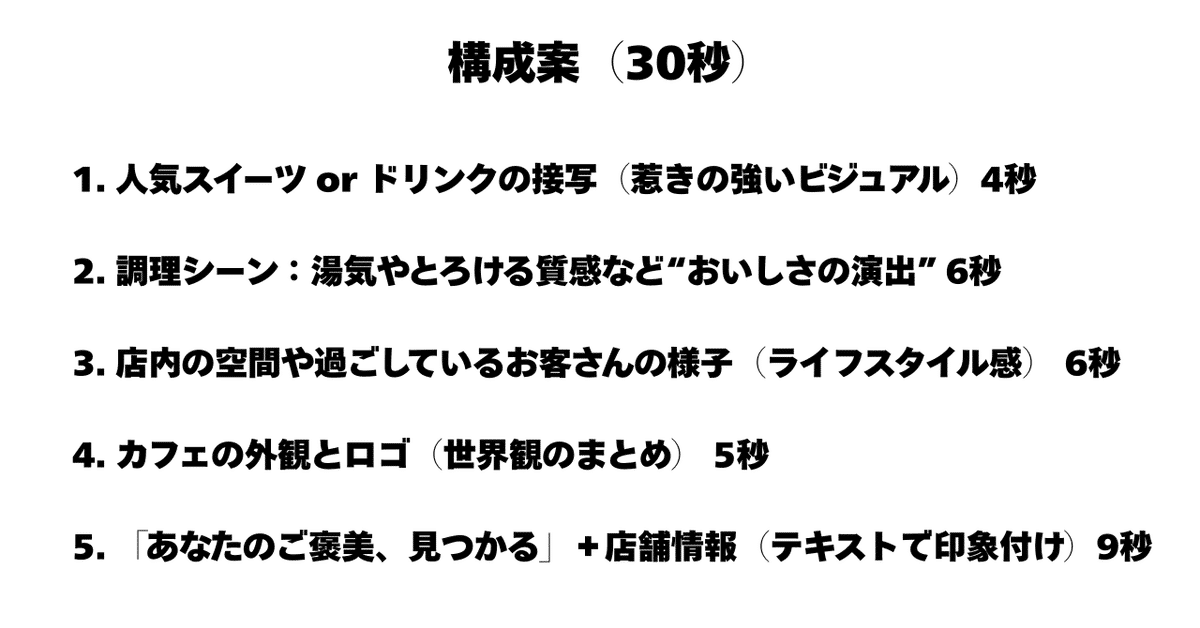

テーマとして選んだのは、架空のカフェのPR動画。Instagramに投稿することを想定し、「カフェの魅力が伝わる30秒動画」の企画書をつくってもらうことに。

まず、ChatGPTには以下のようなプロンプトを入力しました。

プロンプト例:

「新しくオープンするカフェのPR動画を企画したいです。

ターゲットは20〜30代の女性で、Instagramに投稿する予定です。

企画書として、目的・ターゲット・動画の構成・絵コンテ案などを考えてください。」

すると、わずか数秒でかなりそれっぽい企画書の下書きが返ってきました。以下は、実際に出力された内容をわかりやすく整理したものです。

ChatGPTが出してきた企画書

目的:

新規オープンの告知とブランド認知の拡大。

Instagramでの保存・いいね・コメントを通じた反応の獲得や、アルゴリズムによるリーチ拡大を狙う。

都心で働く20〜30代の女性。トレンド感や“映え”を重視し、カフェ巡りが好きな層を狙う。動画のコンセプト:

「日常に、ちょっとしたご褒美を。」構成案(30秒):

1. 人気スイーツ or ドリンクの接写(惹きの強いビジュアル)(4秒)

2. 調理シーン:湯気やとろける質感など“おいしさの演出”(6秒)

3. 店内の空間や過ごしているお客さんの様子(ライフスタイル感)(6秒)

4. カフェの外観とロゴ(世界観のまとめ)(5秒)

5. 「あなたのご褒美、見つかる」+店舗情報(テキストで印象付け)(9秒)

Canvaでスライドにしてみました

最初の印象としては、「めっちゃいいじゃん…!」という感覚。ゼロから考えると悩みがちな構成の流れや尺のバランス が、しっかり整っていました。

次のパートでは、実際に使ってみて感じた「AIの強み」と「気になったポイント」をまとめていきます。

ChatGPTを使ってわかった、使えるところ

実際にChatGPTで動画の企画書を作ってみて感じたのは「ここは任せられる!」という部分と、「これはやっぱり自分でやるべきだな」という部分がはっきり分かれるということでした。

● 構成づくりに強い

目的やターゲット、構成案といった要素を、スピーディに整理してくれます。とくに「映える要素」をテンポよく並べた構成は、Instagram向けとして理にかなっていました。

● 客観的な視点を補ってくれる

自分だけでは見落としがちな要素や、マーケット的な平均値を含んだ視点をくれるので、一人で考えるよりバランスが取れた内容になりやすい です。

● 発想のきっかけになる

「なにから書けばいいかわからない」そんな時に、思考を動かす起点 として役立つと実感しました。

限界を感じたところと、補うための工夫

● 表現がやや“無難”になりがち

提案された構成や言葉づかいは、整ってはいるもののややテンプレ感が強く、ブランドやクライアントごとの“らしさ” や熱量までは表現しきれない印象がありました。

補うには: 「○○らしい言い回しで」「もっと感情に訴える表現で」など、トーンを具体的に指示すると◎

例えば: 「“自分へのご褒美”という言葉を使って、心が動くような表現にして」「Instagramに投稿されても違和感のない、少し詩的な言葉にして」

● オリジナリティの部分は人間の手で

印象的なキャッチコピーや差別化ポイントなど“他と違う企画にする” 部分は、自分でアイデアを足す必要があります。

補うには: 複数案を出してもらい、組み合わせたり選んだりすることでアイデアの幅が広がります。

例えば: 「“自分らしく過ごせる空間”をテーマに、コピーを5パターン考えて」「もっとポップなトーンで3案出して」

● 指示の出し方でクオリティが変わる

前提条件や文脈をきちんと伝えないと、意図とズレたアウトプットが返ってくることも。

補うには: 最初はざっくり指示→出力されたものに対して「ここをもっとこうして」と対話的に修正を加えていく のがコツ。

「これは面白くないな!」と思ったら立ち戻ってみる、そして出てきた案を作業としてスライドに落として色をつけてみるのも有効なテクニックでした。

おわりに

ChatGPTを使って動画の企画書をつくってみた今回の実験。実際にやってみて感じたのは、AIは“発想と構成の起点”として非常に有効なツールだということでした。 たたき台の生成、視点の補強、構成の整理など、企画の初期段階で時間がかかりがちな作業を、スピーディかつ的確に補ってくれます。

もちろん、AIの出力だけでは物足りないこともあります。でも、それを“下書き”として活用しながら、自分の視点やアイデアを重ねていくことで、企画に深みや個性が生まれていきます。

「まずは最初の一案を出してみる」

そんな一歩をChatGPTに任せてみるだけでも、企画づくりのハードルが少し下がるかもしれません。

今回の方法は、さっそくAICUtyのメンバーにも取り入れてもらう予定です!AIの力を借りながら自分らしい企画を言葉にしていく。 そのプロセスを楽しみながら、企画を考える力を一緒に育てていけたらと思っています。

気になった方は、ぜひ次の企画づくりで試してみてください!

Originally published at note.com/aicu on June 17, 2025.

【サクリ!AIツール】a16zが語るVeo3・ChatGPT音声・ElevenLabs V3

GoogleのAI動画「Veo 3」、ChatGPTの“人間らしい”音声、ElevenLabs V3の表現力、そしてa16zが語るAIスタートアップの急成長。

AIだけでブランドを立ち上げたデモも紹介!

今、コンシューマーAIが本当にアツい。a16zの双子パートナー Justine & Olivia Moore が、今月の「ガチで来てるAIツール」と「本物のAIスタートアップ成長論」を解説します。GoogleのVeo 3 で“顔出し不要”のAI動画がバズり、ChatGPT は“あの声”を人間らしく進化、ElevenLabs V3ではリアルタイムの割り込み演出まで可能に。さらに、a16zが収集したAIスタートアップの成長ベンチマーク からは、AI時代における成功法則が見えてくる──。AIだけで作ったフローズンヨーグルトブランド「Melt」のデモも必見!

“試せば試すほど疲れるけど最高”なAIツールたちを、あなたはどう使いこなす?

コンシューマーAIの世界は、いま猛烈なスピードで進化しています。アンドリーセン・ホロウィッツ(a16z)によるこのpodcastエピソードでは、a16zのインベスティング・パートナー(そして一卵性双生児!)である Justine と Olivia Moore が、コンシューマーAIの世界で「本物」「過剰に騒がれているもの」「次に来るもの」をわかりやすく解説します。

What You Missed in AI This Week (Google, Apple, ChatGPT)

今回のトピックまとめ

-

Veo 3 :Googleの新しいビデオモデルが切り開いた新ジャンルとは?

-

OpenAIの音声モード(Advanced Voice Mode)

-

AppleのAI発表まとめ

-

ElevenLabs V3 :表現豊かな声、リアルタイムの割り込み、ナレーションツールなど

-

a16zによる最新データ :コンシューマーAIスタートアップの収益加速をレポート、その成功パターンも解説

-

Justineによる実演 :ChatGPT・Ideogram・Kreaを使って、AIだけでブランドを立ち上げた方法(ストア写真まで!)

結論:AI時代における創作活動は、最高にエキサイティングで、同時にエネルギーも必要です。

What You Missed in AI This Week (Google, Apple, ChatGPT)

タイムコード:

-

00:00 イントロダクション / 00:28 ホスト紹介:Justine & Olivia / 00:45 Veo 3:AIビデオのゲームチェンジャー / 06:34 ChatGPT音声モードの進化 / 10:22 AppleのAI発表とSiriの弱点 / 12:18 ElevenLabs V3の新しい音声モデル / 15:50 a16zの最新レポート:AIスタートアップの収益成長 / 23:14 今週のデモ:AIによるブランド立ち上げ

AIビデオが、わずか1週間で私たちのソーシャルフィードを完全に席巻するなんて、まさに狂気の沙汰です。Veo 3は、AIビデオにとってのChatGPTの登場のような瞬間でした。次世代の起業家たちは、完全にAIの支援を受けることになるでしょう。AIによるストーリーテリング、特にビデオ形式での可能性の世界が大きく開かれました。

AIクリエイターにとっては、疲れるけど素晴らしい時代です。最高ですが、疲れます。

私はジャスティンです。私はオリビアです。そして、これが私たちの記念すべき第一回「This Week in Consumer AI」です。私たちは二人ともここA16Zの投資チームのパートナーであり、そして一卵性双生児でもあります。

とても紛らわしい、極めて紛らわしいですが、ポッドキャストとしては楽しいはずです。今週、コンシューマーAIのワイルドな世界で目にしたクールな出来事について話せることを楽しみにしています。まずは、GoogleのビデオモデルVeo 3から始めます。次に、ChatGPTの高度な音声モードのアップデートと、Appleの大きなAI発表について話します。

ElevenLabsの新しい音声モデルも取り上げます。私たちのチームが最近発表した、コンシューマーAIスタートアップがいかに速く収益を伸ばしているかについてのデータについても話します。そして、Fluxの新しい編集モデル「Context」と、ジャスティンがそれを使って自分のフローズンヨーグルトブランドをどう作ったかについて話します。最後までお見逃しなく。自分だけのブランドを作る方法についてのクールなチュートリアルとデモ映像を用意しています。

Veo3

物事の進むスピードが非常に速く、エキサイティングではあるものの、あまり現実的ではなかったAIビデオから、わずか1週間でAIビデオがソーシャルフィードを完全に席巻するようになったと感じます。これは本当にすごいです。ええ、私は数年前からAIビデオを追ってきました。覚えていると思いますが、私は初期のユーザーでした。

そして、それらが機能して、一般の人々が好むようなクールなものを作ってほしいと、ずっと願ってきました。Veo 3は、AIビデオにとってのChatGPTの登場のような瞬間だったと言えるでしょう。突然、これらのVeo 3で生成された動画が何百万もの再生回数を記録して大ヒットしたのです。

https://gemini.google/overview/video-generation/

Veo 3の動画だけを扱うチャンネルが、数日で何十万人ものチャンネル登録者を獲得しました。Veo 3は一体何が違うのでしょうか?

ええ、まず概要を説明しますね。Veo 3は、Google DeepMindの最新のビデオモデルです。彼らは昨年末にVeo 2をリリースし、それが最初のブレークスルーのようなものでした。

そして、本当に高品質なビデオ、一貫したシーン、一貫したキャラクター、物理法則など、見た目が良いものが得られることを示しました。Veo 3はそのモデルシリーズの次のイテレーションです。そして、非常に異なる点は、ビデオを生成すると同時にネイティブに音声も生成することです。

実際にテキストプロンプトで、「男性と女性が出会い系アプリについて話しているストリートスタイルのインタビュー」のように指示できます。あるいは、もっと具体的に、「男性が女性に近づき、『どのデーティングアプリを使ってるの?』と尋ね、彼女が『どうして聞くの?』と答えるストリートスタイルのインタビュー」のように言うこともできます。

そのため、もはや音声のナレーションを入れるために別のプラットフォームに行く必要はありません。複数のキャラクターが登場する、機能満載の話す人間のビデオを、一つの場所で手に入れることができます。

AIビデオにそれほど詳しくない私にとっては、これは真のブレークスルーだと感じます。人々は今や、一つのプロンプトで、完全なvlogや、トーキングヘッドビデオ、ポッドキャストのようなものを一気に生成できるようになったのです。だからこそ、ストームトルーパーのvlogのようなものがTikTokやInstagramで完全にバズったのだと思います。

https://stormtroopervlogz.gumroad.com/l/qamnz

Veo 3の興味深い点は、生成が8秒間に限定されていることです。そして、画像からビデオを生成する場合は音声を生成せず、テキストから始める場合のみです。

つまり、これは本当にテキストプロンプトでモデルがすでに知っているキャラクターを参照しない限り、8秒以上のクリップでキャラクターの一貫性を保つのは難しいということです。だからこそ、ストームトルーパーやイエティのようなキャラクターが登場するバイラルなvlogのハックがたくさん見られるのです。顔が見えないから、マスクで覆われているからですね。イエティ、あるいはカピバラといったキャラクターをVeo3モデルはよく知っています。

人間の顔でなければ、8秒間のクリップ間の小さな変化には、私たちはそれほど敏感ではないと思います。そのため、一貫したvlogキャラクターのように見える数分間のビデオを生成する人々がいるのです。ええ、見ていてとても楽しかったです。では、実際にVeo 3はどうやって使うのですか?少し混乱があるようですが。

Veo 3が最初に出たとき、Googleの新しいクリエイティブスタジオであるFlowを通じて、Google AI Ultraプランでしか利用できませんでした。月額250ドルのプランに加入する必要がありました。そのため、多くの期待とFOMO(見逃すことへの恐怖)がありました。今では、このモデルはAPI経由で利用できます。つまり、多くのコンシューマー向けビデオプラットフォーム、HedraやKreaのようなプラットフォームは、月額10ドルのプランでVeo 3へのアクセスを提供していますし、FalやReplicateのような、より開発者向けのAPIプラットフォームでは、ビデオごとに支払う形で生成を提供しています。現在の価格は1秒あたり約75セントです。プロンプトの与え方には注意が必要ですが、結果は素晴らしいです。

では、次にGoogleやクリエイターから何を期待しますか?これはAIビデオにとって何を意味するのでしょうか?ええ、クリエイターの側では、いわゆる「顔出しなしチャンネル」の爆発的な増加がすでに始まっています。

つまり、今では、あるトピックについて話したり、vlogを撮影したりするために、自分の顔をカメラや画面の前に出す必要がなくなりました。完全にAIが生成したキャラクターが、あなたのストーリーを語ったり、あなたの物語を演じてくれたりするのです。これは巨大な変化です。そして人々は、非常に面白いジョークを語るためにそれを使っています。

モデルプロバイダーや企業の観点から言うと、Veo3は明らかに運用コストが非常に高いです。ですから、Googleはもっと大きくて、より長いビデオを生成できる次のモデルを訓練したいと考えるでしょう。

一貫性のような問題に苦労し、正直に言ってモデルの価格設定にも苦労するでしょう。願わくは、より凝縮され、最適化され、蒸留されたモデルが登場し、より低いコストで同様のことができるようになることを期待しています。ええ、楽しみです。

ChatGPTのアップデート

さて、先週はたくさんのニュースがあったので、これは少し埋もれてしまいましたが、ChatGPTの大きなアップデートがあったと聞きました。

はい、彼らは土曜日に発表しました。興味深い選択でしたね。実際には、木曜日か金曜日に改善点をリリースしたと思います。最初はすべての有料ユーザー向けで、今ではより広範なユーザーベースに展開され始めていると思います。しかし、本質的に、彼らは高度な音声モードをより人間らしくしました。

本当に興味深かったのは、GPTは、私が「リアルタイムのコンシューマー向け音声」と呼ぶものを初めて実現したものでした。会話のようなものができたのです。これは去年の9月にChatGPTアプリで実現しました。しかし、その後、少なくとも私の観点からは、製品やモデルをあまり改善しませんでした。そして、Sesameや他のオープンソースプロバイダーが登場し、間違いなくより良く、はるかに人間らしいモデルが登場しました。

GeminiやGrokが、よりリアルな音声製品を発売するのを見ました。ですから、ChatGPTがコンシューマー向け音声で何をしているのか、多くの人にとって疑問符だったと思います。それで、今何が良くなったのか、主なアップグレードは何だったのでしょうか?実際に話しかけてみましょう。

「やあ、ChatGPT、そこにいる?」 「やあ、いるよ。デモの準備はできてる。今日は何を手伝おうか?」 「この一週間で、君の声に何か改善があった?」 「ああ、あったよ。僕の声をより自然で表現豊かにするためのアップデートが展開されているんだ。」「気づいてくれて嬉しいよ。」 「ええ、質問に近づくと声のトーンが上がったり、時々『うーん』とか『あー』とか、間違いのように聞こえるけど実はもっと人間らしく聞こえる言葉を言ったりするのが聞こえます。」 「その通り。そういった小さな工夫は、会話をより自然で親しみやすく感じさせるために、すべて意図的に行われているんだ。」「間違いなく、物事を少し楽しく、魅力的にしてくれると思うよ。」

そのデモも非常に印象的でした。高度な音声モードが初めて出たとき、「うわ、これはすごい。信じられない。なんて人間らしいんだろう」と感じたのを覚えています。でも、1、2ヶ月後にNotebook LMが登場し、それが「うーん」「あー」といった間や、他の人間らしい要素を取り入れた最初の真の音声体験でした。それは大きなアップグレードでした。

その後、高度な音声モードを使うと、「これはもうそんなに高度じゃないな」と感じるようになりました。そして今、ついにそのレベルに達したのです。これは非常にエキサイティングです。つまり、高度な音声モードから基本的な音声モードになり、再び高度な音声モードに戻ったわけですね。私の疑問の一つは、「なぜこんなに時間がかかったのか?」ということです。

非常に多くのモデルで最先端を走っているのに、他のモデル会社がもっと早く展開した改善を、彼らが展開するのに6ヶ月以上かかったのは奇妙に感じます。正直に言うと、大きな理由の一つは、彼らが最初に高度な音声モードをリリースしたときのことかもしれません。映画『her/世界でひとつの彼女』を巡る論争を覚えていますか?

https://amzn.to/3GskPT4

そしてこれが、人々が「怖い」と感じるようなその意味合いの一部でもあります。それが彼らを少し怖がらせたようで、あまりにも人間らしく聞こえるものを出したくなかったのかもしれません。

ええ、それもありますし、それに、OpenAIは非常に忙しかった。これはフロンティア、主にLLMラボに関する常に問われる疑問だと思います。

つまり、技術ベースのAGIという北極星と、Soraでのビデオ制作、後で話す4.0画像モデルで行った全ての画像関連のこと、推論といったものとの間で、どのように優先順位のバランスを取るか、ということです。ええ、全くその通りです。それは、他の大手テック企業、例えばOpenAIの一つを思い出させます。

Apple Intelligence

そして、彼らがAIに関して発表した、あるいは発表しなかったすべてのこと、そして人々がこれまでのところ、彼らがバンドルしたAI機能セットであるApple Intelligenceにやや失望しているという事実です。

私たちは皆、AI版のSiriや、モバイルでの真のパーソナルアシスタントを待ち望んでいたと思います。私はSiriに尋ねました。先日、こんなことがありました。Siriに「明日は月曜日だけど、月の第何月曜日?」と尋ねたのです。サンフランシスコの路上清掃のため、月の第2月曜日かどうか知る必要がありました。するとSiriはこう言いました。

「それは分かりません。ChatGPTで検索しましょうか?」と。私は「Siri、どうしてこんな基本的な質問に答えられないの?」と思いました。ええ、Appleの多くのアップデートを見ると、彼らは真のAI機能の多くを、携帯電話で実行されるChatGPTに外部委託しているようです。そして、同様の話として、彼らがAIを導入したときもそうだったように思えます。

通知を一つにまとめ、少しごちゃごちゃになって人々が怒りました。それがAppleを少し怖がらせたようで、彼らはAI版Siriのリリース時期について後退し続けているようです。どうなるか見てみましょう。彼らは、少なくとも昨日の発表では、Genmojiのアップデートや通話の文字起こしですね。私が見た中で最もクールだったのは、通話やFaceTimeのリアルタイム翻訳でした。はい、言語を越えて。これについてもっと多くの機能が見られないことに驚いています。なぜなら、これは非常に自然で明白なユースケースに思えるからです。

Googleはリアルタイム翻訳をやったかもしれませんが、まだあまり普及しているようには見えません。初めて、Gen Z(Z世代)のバイラルなTikTokでGenmojiが使われているのを見ました。Gen ZはGenmojiが大好きなので、ヒットするまでに時間がかかったことに驚いています。これらが大ヒットすることを期待しています。

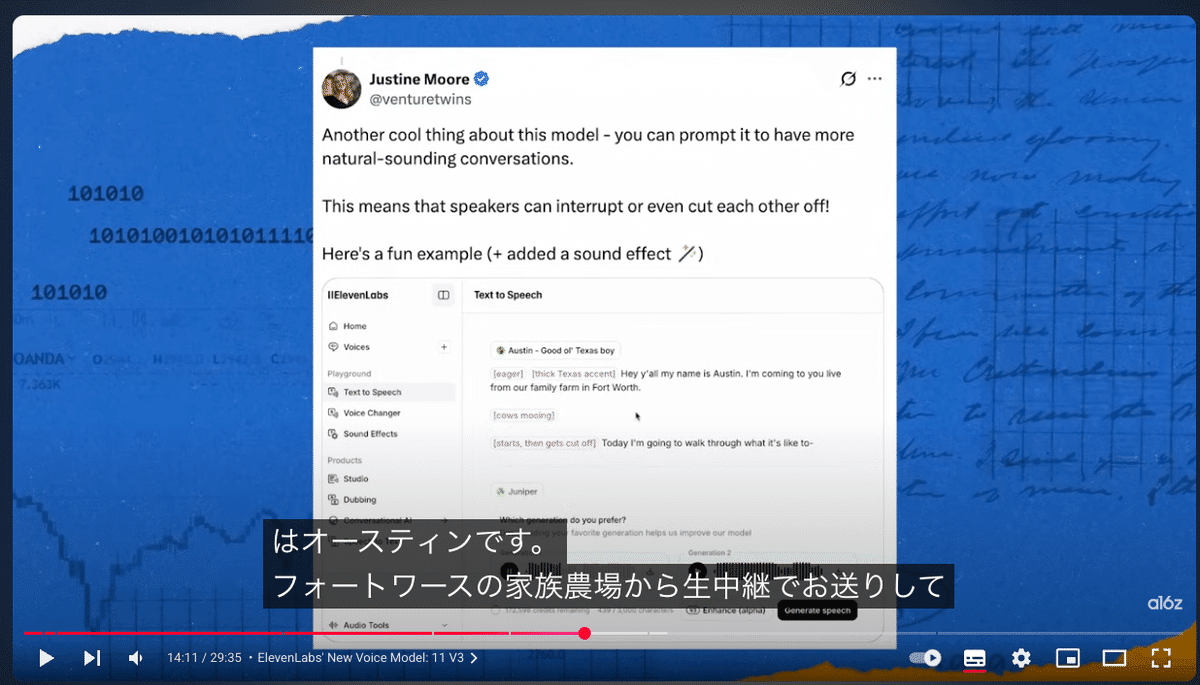

Eleven Labs

はい。さて、音声の話からあまり脱線する前にEleven V3について話しましょうか?はい。テキスト読み上げの会社、Eleven Labsは、より広範なAI音声会社ですが、Eleven V3という第3世代モデルをリリースしました。Eleven V3が本当に特別なのは、音声に関するさまざまなことをこなす点です。

以前は音声認識(speech-to-text)からテキスト読み上げ(text-to-speech)へと、段階を踏んで行わなければならなかったことです。以前は、泣きながら話すキャラクターや、何らかの感情、あるいは奇妙な抑揚を持つキャラクターを表現したい場合、自分でそのように言って録音し、それをElevenにアップロードして、AI音声に翻訳してもらう必要がありました。

そして今、彼らは基本的に、奇妙な抑揚、感情、さらにはアクセントまでもすべて取り込み、それらを「タグ」と呼ばれるものを通じてテキストプロンプトに変換します。基本的に、これもお見せしますが、Elevenのインターフェースはエディターで、キャラクターに言わせたい文を取り込むことができます。

「リアム、新しいElevenLabs V3は試した?ちょうど手に入れたんだ。感情表現が素晴らしいよ。」

そして、効果音もできるんですよね?それはすごいです。では、私の例を出してみましょうか?どうぞ。再生されるか分かりませんが、試してみましょう。これは、2人のキャラクターが会話している20秒のクリップです。プロンプトは何ですか?ああ、テキストプロンプトです。

「やあ、みんな。僕の名前はオースティンだ。」

「フォートワースの家族経営の農場から生中継だよ。今日は、どんな感じかを紹介するね…」

下手なアクセントもできる。ひどいアクセントもできるし、素晴らしいアクセントもできる。あれは2人の違うキャラクターでした。最初にオースティンのキャラクターに、強いテキサス訛りを持たせるようにプロンプトしました。

次に牛が鳴くようにプロンプトし、さらに割り込みもプロンプトできます。これは本当にクールです。タグは文字通り「話し始めて割り込まれる」といったもので、次に入ってくるキャラクターには「他のキャラクターの話を遮る」と言うことができます。

物語のストーリーテリング、広告、マーケティングなど、あらゆるものにおいて、まるでこれとVeo 3の間で、AIによるストーリーテリング、特にビデオ形式での可能性の世界が大きく開かれたように感じます。

はい、AIクリエイターにとっては、疲れるけど素晴らしい時代です。試すべき楽しいものが多すぎるので、最高ですが疲れます。他に好きな使用例はありますか?

Elevenは、コンペティションを開催していて、世界中の人々がV3を使った最高の事例を募集していると思います。なので、とても楽しみにしています。

Announcing the Eleven v3 competition.

— ElevenLabs (@elevenlabsio) June 10, 2025

We want to hear the best voice generations made with v3.

Custom videos. Dialogues. Narrations. Anything that shows what's possible.

Winners receive Meta Ray-Ban AI Glasses. pic.twitter.com/0r4Htz1593

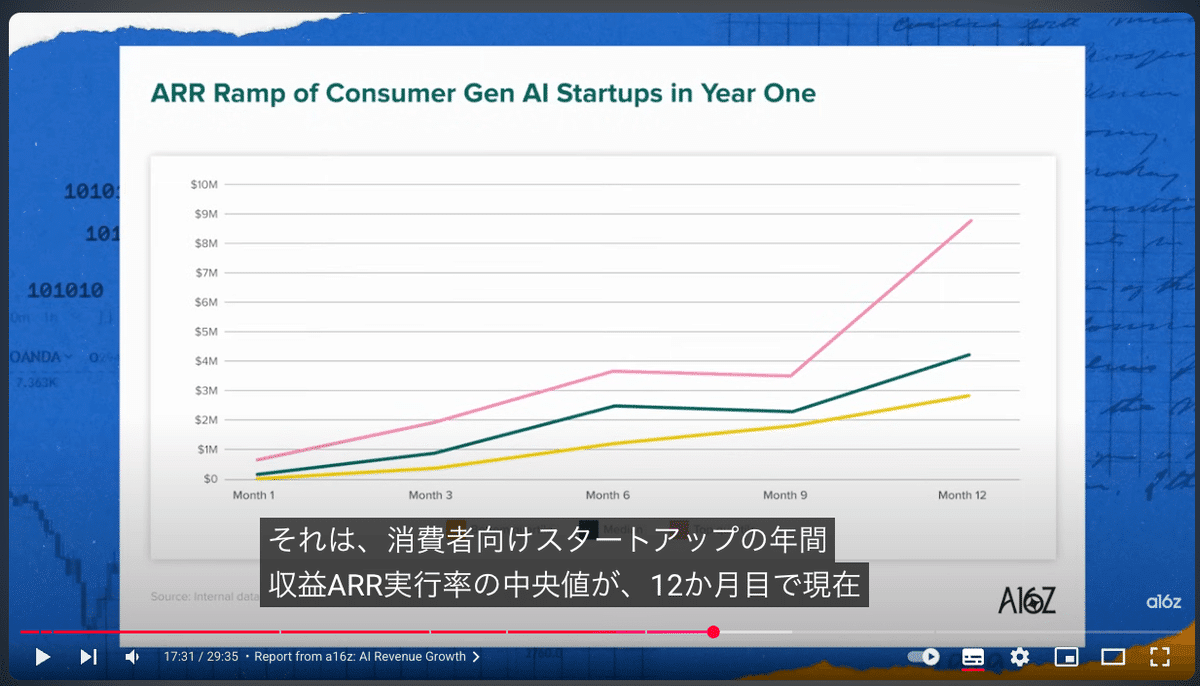

a16zによる最新データ

私たちはあらゆる種類の楽しいものを作ってきましたが、プロがどう使うか。AIの収益の伸びと、企業がどれだけ速く成長しているかについてですね。その主なポイントについて話しましょう。

まず、ここでの方法論、あるいはさらに遡って、ここでの目的は、私たち皆が心に抱いている考え、あるいはそれを何十億回も聞いたからこそ抱いている考えかもしれませんが…私たちは今、新しい成長の時代にいるということです。AIのおかげで、企業はこれまで以上に速く成長しています。しかし、私の疑問は、「それは具体的にどういうことなのか?」そして、「どれくらい速いのか?」でした。20%速いのか?50%速いのか?

そこで私たちは、Gen AI時代、つまり過去22~24ヶ月に出会った企業のデータをすべて集めました。そして、彼らが収益化を開始してから、どれくらいの速さで成長しているかを見ました。

AI以前の時代では、B2Bスタートアップが企業に販売する場合、最初の1年で年間経常収益(ARR)が100万ドルに達すれば、それは驚異的で、クラス最高でした。それが経験則でした。それが知られた指標だったのを覚えています。非常にエキサイティングでした。コンシューマー向けスタートアップの場合、3年から5年は収益を上げられませんでした。

全体の考え方は、ユーザーベースを構築し、その後おそらく広告を通じて直接収益化するというものでした。あるいは、マーケットプレイスのような場合は取引手数料かもしれませんね。はい、将来的には。それに対する反例もいくつかありましたが、サブスクリプション企業は間違いなく主流のモデルではありませんでした。それがAI時代に完全に変わりました。

コンシューマー向けスタートアップの場合、12ヶ月目の平均は現在420万ドルです。下位25パーセンタイルは290万ドル、そして上位25パーセンタイルは870万ドルです。

つまり、AI時代の平均的なB2C企業は、1年後にARRが400万ドルに達しています。そして、クラス最高の企業は1年で800万ドルに達しています。AI以前の時代には、このようなことは決して見られませんでした。

https://a16z.com/revenue-benchmarks-ai-apps/

そして、さらに驚くべきことは、これらの数字が前AI時代のB2Bベンチマークの2倍高いということです。つまり、コンシューマー企業の方が実際には収益を速く伸ばしているのです。これもまた、以前に見ていたものとは全く逆の状況です。これにはいくつかの理由があると思います。まず、なぜコンシューマーAI企業がサブスクリプションを採用したのかということです。

推論(inference)コストのことですね、モデルを動かすための。歴史的に、ソフトウェアの利点は限界費用がないことでした。アプリを作れば、次のユーザーにサービスを提供するための追加コストはありませんでした。AIでは、それは全く当てはまりません。

ええ、特にモデルで推論を実行している場合、各クエリに数セント、場合によっては数ドルかかるので、各ユーザーは月に数十ドルのコストがかかる可能性があります。

ええ、その通りです。だから多くの企業は、少なくとも課金を試みなければならず、結果として、AIネイティブのこれらの新製品は非常に強力で、消費者は喜んでお金を払うことが分かりました。

そこで、追加のデータ分析も行いました。それによると、コンシューマーAIスタートアップは平均的なユーザーに対して月額22ドルを課金しています。これもまた、AI以前のサブスクリプション企業が平均的に課金できていた額の2倍以上です。

ここで理論化はできますかね?クリエイティブツールの分野で私が見てきたのは、クリエイティブでなかった人々にとって、AIツールが初めて写真や画像、アートを作れるようにしてくれるということです。ビデオも作れるし、アニメーションも作れる。そして、クリエイティブな人々、例えば私たちのいとこはクリエイターですが、彼らはこれを仕事の効率を飛躍的に高めるために純粋に使うことができます。

そして、仕事をずっと速くこなせるようになるので、そのためにお金を払うことをいとわないのです。クリエイティブツール以外でも、そのような例はありますか?

良い質問ですね。コンパニオンアプリの分野でいくつか見られます。そこでも、24時間365日友人がそばにいてくれるという製品が非常に強力なので、人々は喜んでお金を払います。また、言語学習のようなカテゴリーでもこれが見られます。子供に読み方を教えることなど、以前は人間に、例えば時給50ドルを払ってアクセスしなければならなかったものが、今ではAIで月額22ドルならかなり安く感じます。

全くその通りです。私が収益化されているのを見たものの中には、栄養学やコーチングの分野もあります。初めて、ビジョンモデルのおかげで、食べているものの写真を撮ると、ビジョンモデルがカロリーやタンパク質の量を引き出してくれます。そして、1日や1週間の終わりに、何をもっと食べるべきか、あるいは減らすべきかについての洞察をまとめてくれるのです。これはAI以前には、人々は写真を撮ってフォーラムにアップロードすることはできましたが、一貫性がありませんでした。

ものすごく時間がかかったでしょう。だから、本当にエキサイティングです。これまでそれにお金を払わなかったであろう人々が収益化されているのだと思います。そして、以前ならお金を払っていた人々はAIバージョンに切り替えるか、さらに多くのお金を払うことをいとわないのです。これは非常にエキサイティングです。

AIツーリズム:定着しないユーザーについての調査

—

この記事の続きはこちらから https://note.com/aicu/n/nacb59cf68372

Originally published at note.com/aicu on Sep 6, 2025.

![アイキューマガジンVo.15[AICU FES 2025 SUMMER SPECIAL]](https://corp.aicu.ai/hubfs/rectangle_large_type_2_ed57ff128660503816df6527d6dd4b17.webp)

Comments